경북맹인연맹회 대표 대구부 방문 생활난 호소

당시 맹인 회원들 가운데 다수는 점술로 생활

'앞 못 보는 것만 해도 서러운데 생활난으로 살 수 없으니 우리들도 구호해 주시오 하고 부 당국에 애원 진정한 장님부대가 있다. 지난 23일 오전 11시쯤 경북맹인연맹회 대표 2명은 부 후생과를 방문하고 생활난으로 도저히 살 수 없으니 일반 극빈자와 같은 정도의 대우로서라도 앞으로 적극적인 구호를 해주기를 바란다는 간곡한 요청을 하고 돌아갔다 한다.' (매일신문 전신 남선경제신문 1948년 9월 24일 자)

정초가 되면 호기심이나 재미 삼아 더러 보는 게 있다. 한 해의 운세를 점쳐보는 일이다. 절기로는 입춘이 새해 첫날인 만큼 이즈음 운세를 점쳐보기도 했다. 운세에서의 길흉화복은 말 그대로 운이 좋거나 나쁜 부분이 함께 있다는 의미다. 이현령비현령의 해석이 가능하도록 말이다. 예부터 불안과 어려움이 가중되면 운세를 보는 것으로 그치지 않았다. 점집을 제집 드나들 듯하고 무속에 기대려는 사람들이 하나둘 늘었다. 그 사람들의 마음을 쏙 뺏은 메신저는 누구였을까. 점쟁이나 무당이었다.

해방 이후 시민들의 삶은 고달팠다. 몸이 병들고 오갈 데가 없어도 뾰족한 해결책이 없었다. 특히나 호역 같은 역병이 돌아 눈앞에서 가족이나 이웃을 잃어도 발만 동동 구를 뿐이었다. 함께 지내던 사람이 졸지에 세상을 떠나고 집안이 풍비박산되는 아픔은 남은 사람들에게는 불안과 충격으로 와닿았다. 일상의 고통은 점쟁이의 말 한마디조차 위안이 될 정도였다. 병을 낫게 하고, 돈을 벌게 하고, 자식을 얻게 해달라고 점집을 찾았다. 무엇보다 미래의 희망을 찾는 일이 다급했다.

대구에도 용하다는 점집이 있었다. 앞을 못 보는 달성동의 장 씨가 유명했다. 새벽부터 사람들로 문전성시를 이뤘다. 대문에 '일요일은 쉰다'는 팻말을 붙일 정도였다. 휴일 개념이 약했던 당시로서는 드문 풍경이었다. 온갖 사연을 안고 찾아온 사람들에게 부적을 써 주거나 옷소매에 절을 시키는 등의 기묘한 비방을 내놓았다. 그 대가로 돈을 받았다. 하지만 진짜 맹인 점쟁이인지, 어쩌다 용하다고 소문이 났는지는 아무도 몰랐다.

달성공원 주변은 일제강점기 때부터 점쟁이들의 아지터였다. 점쟁이들은 일자리를 못 구해 어깨를 축 늘어뜨린 젊은이나 몰골이 초라한 사람들을 놓치지 않았다. 위로를 받고 지푸라기라도 잡고 싶은 그들의 처지를 되레 이용했다. 무료로 점을 쳐주겠다고 유인한 뒤에 돈을 요구했다. 반면에 점괘가 맞지 않는다고 다시 찾아와서 환불을 요구하는 시민들도 있었다. 이런저런 일로 점쟁이들 거리는 늘 시끌벅적했다.

점은 곧잘 무당의 굿으로도 이어졌다. 동네마다 굿당에서 굿을 벌이는 장면은 그리 낯설지 않았다. 지금의 앞산인 비파산에서도 굿판이 곧잘 벌어졌다. 약수터 부근에서의 배뱅이굿은 사람들에게 꽤 알려졌다. 건들바위도 무당이 선호하는 굿당이었다. 식량난에도 불구하고 굿을 할 때면 쌀밥이 등장했다. 굶주린 배를 채우려는 거지들은 굿판을 서성이며 굿이 끝나기를 학수고대했다.

점쟁이나 무당을 통해 나오는 비방 중에는 기이하거나 황당한 방책도 적지 않았다. 나병 환자가 사람의 간을 먹으면 낫는다는 이야기도 그중의 하나였다. 가뭄 등의 재해에도 미신적인 비방은 뒤따랐다. 경북 경산에서는 비가 오지 않아 농사짓기가 힘든 상황이 되자 묘를 파서 가매장 하는 일이 벌어졌다. 동네에 자리 잡은 절 때문에 비가 내리지 않는다며 사람들이 떼로 몰려가 절을 부수기도 했다. 다 무당의 말을 듣고 벌인 일이었다.

미신이 성행하면서 가족을 고소하는 믿기 힘든 일도 벌어졌다. 대구 남산동에서는 핸드백에 든 자신의 금가락지가 없어지자 올케와 오빠를 도둑으로 고소했다. 부부가 외출했다 돌아온 뒤 이웃집 여성을 도둑으로 모는 사건도 생겼다. 모두 점쟁이에게 점을 쳐 나온 결과였다. 대구의 한 모직회사는 200명의 직원을 뽑는데 3천 명이 몰리자 심사위원으로 관상가를 앉혔다. 관상이 좋지 않다는 지적을 받은 지원자는 모두 떨어졌다.

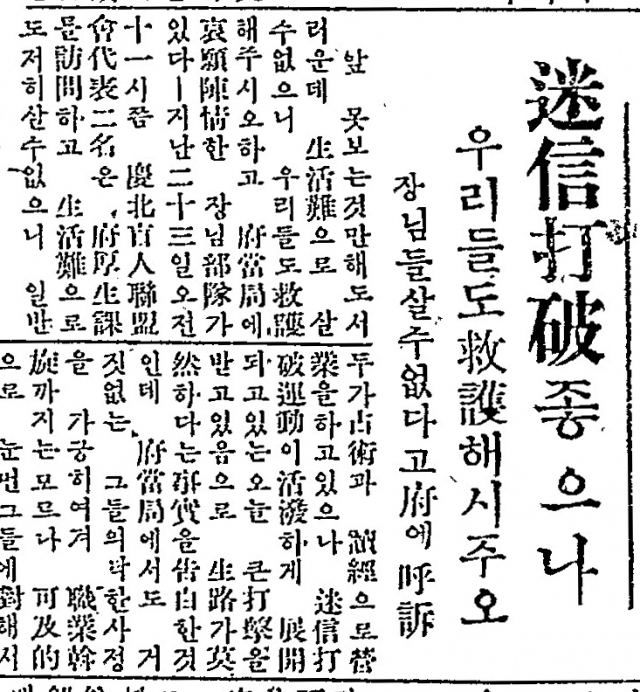

미신의 폐해가 쉽사리 끊기지 않자 당국도 골머리를 앓았다. 해방 이전부터 미신타파의 목소리는 쭉 이어졌어도 기세가 좀체 수그러들지 않았다. 더구나 미신타파를 추진하는 과정에서 생존권을 보장하라는 반발에도 부닥쳤다. 기사에 등장하는 경북맹인연맹회의 진정이 그랬다. 그 당시 대구 부내의 맹인 회원들 가운데 다수는 점술로 생활하고 있었다. 미신타파 운동으로 일자리를 잃을 처지가 됐다. 미신타파도 좋지만 살려달라는 호소가 나온 이유였다.

한국전쟁이 끝난 후 전국의 미신업자는 8천 명에 이르렀다. 점쟁이와 무당이 압도적으로 많았다. 지역별로는 경북이 1천 300여 명으로 서울보다 갑절을 넘었다. 전국 최고였다. 장삼이사의 개인이 무속에 기대는 것은 취향일 수 있다. 하지만 공적영역으로 넘어오는 순간 무속은 '타파'의 대상이었다. 예나 지금이나.

(톡톡지역문화연구소장·언론학 박사)