대구의 미술사 연구자

봉숭아꽃 피는 7월이다. 예전엔 흔하던 봉숭아가 요즘은 보기 어렵다. 주거지의 식물 환경도 많이 바뀌었지만 봉숭아 꽃잎으로 손톱에 꽃물들이던 풍속이 사라진 탓도 있을 것 같다. 봉숭아 꽃잎에 백반을 넣고 찧어서 손톱에 얹고 헝겊으로 싸매어 빨갛게 물들였던 추억이 있다. 붉은색이 나쁜 것을 물리치는 벽사의 색이어서 이런 풍속이 생겼다고 하지만 요즘의 네일아트처럼 손을 예쁘게 장식하려는 목적이 더 컸을 것이다. 고려 때부터 이렇게 했다고 한다.

손톱을 물들이는 꽃이라고 해서 염지갑화(染指甲花), 지갑화(指甲花)라고 했고, 여성의 공간이자 여성을 뜻하는 규중의 벗인 규중화(閨中花)로도 불렀다. 금봉(金鳳)이라는 이름도 이유원의 '임하필기'(1871년)에 나온다. 이유원은 중국 송나라 때부터 이런 풍속이 있었는데 회회국(回回國), 즉 이슬람 문화권인 중앙아시아에서 유래했다고 했다.

우리말인 봉숭아와 한자 봉선화(鳳仙花)는 봉숭아 꽃물들이기와 "울밑에 선 봉선화야~ 네 모양이 처량하다~"는 노래 가사로 각각 친근함과 애잔함이 떠올려지는 두 이름이다. 봉숭아와 봉선화 모두 표준어다. 울밑에, 담벼락 아래에, 장독대 근처에 많이 심었던 이유는 뱀이 봉선화 특유의 냄새를 싫어해 가까이 오지 않기 때문이다. 그래서 봉선화를 뱀을 막는 꽃, 금사화(禁蛇花)라고도 불렀다.

조선시대 여성문학인 규방가사(내방가사) 중 '봉선화가(鳳仙花歌)'에서는 정숙하고 조용한 기상을 지닌 꽃이라고 했다. 신선이 옥피리 불며 떠나간 후 남긴 꽃이라고 하며 이렇게 풀이했다. 봉황 봉(鳳)자는 '연약한 푸른 잎은 봉의 꼬리가 넘노는 듯'이라며 길고 끝이 뾰족한 잎에 빗댔고, 신선 선(仙)자는 '아름다운 붉은 꽃은 신선의 옷을 펼쳐 놓은 듯'이라며 신선의 색인 단색(丹色)의 붉은 옷으로 비유했다. 봉상화(鳳翔花), 은선자(隱仙子)라는 기록도 있어 의외로 비서민적인 이름이 많은 사랑받던 꽃이다.

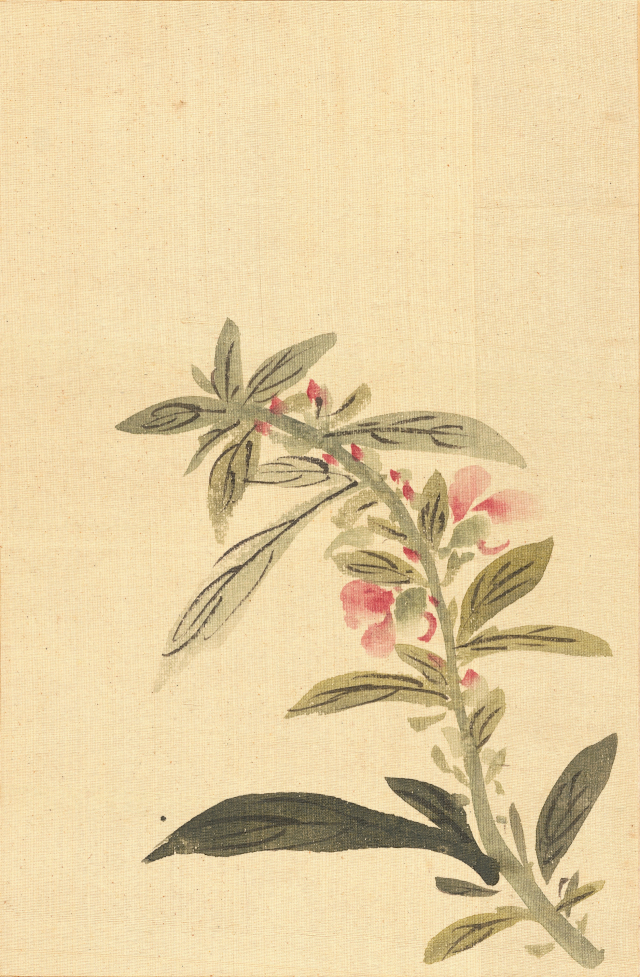

'봉숭아'는 강세황의 '표암첩(豹菴帖)' 26점 중 한 점이다. 봉숭아 한 줄기를 모서리에서 에스(S)자 형으로 휘어지게 뻗어낸 후 크고 작은 잎과 연붉은 꽃을 아담하게 그렸다. 실제 봉숭아를 관찰해서 나온 생생함이 느껴지는 담채화다. 연둣빛 잎들과 새치름한 꽃봉오리, 여린 꽃잎의 붉은빛이 결이 고운 비단 위에 차분히 모습을 드러냈다. 잎맥만 짙은 녹색으로 몇 번 그었을 뿐 단붓질로 형태를 나타낸 몰골법의 스스럼없는 묘사다. 담채의 은은한 색조가 돋보이는 가운데 주제를 대담하게 강조하며 여백과 조화시켰다.

화조화, 화훼화에 주인공으로 그려진 일이 없던 평범한 일상의 꽃인 봉숭아를 선택한 강세황의 남다른 주제 의식에 존경심이 일어나고, 보존 상태가 훌륭해 더욱 볼 맛이 좋은 작품이다.

대구의 미술사 연구자