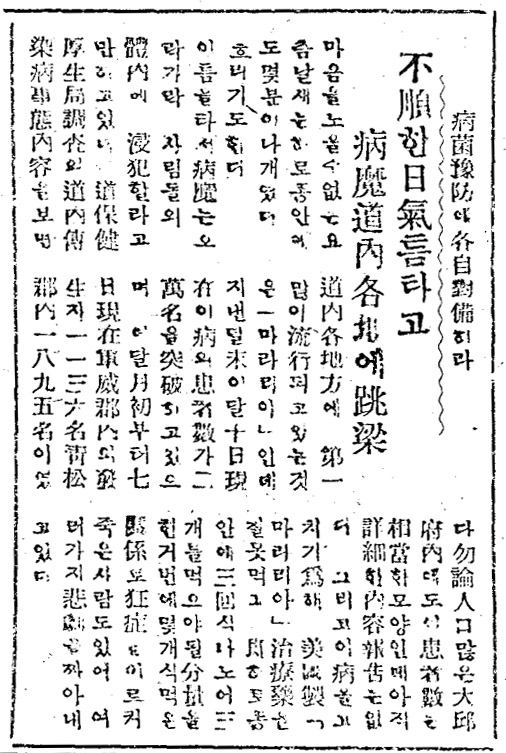

'마음을 놓을 수 없는 요즘 날씨는 하루 동안에도 몇 번이나 개였다 흐리기도 한다. 이틈을 타서 병마는 오락가락 사람들의 체내에 침범하려고만 하고 있다. (경북)도 보건후생국 조사의 도내 전염병 사태 내용을 보면 도내 각 지방에 제일 많이 유행되고 있는 것은 말라리아인데 지난달 말 이달 10일 현재 이 병의 환자 수가 2만 명을 돌파하고 있으며~' (매일신문 전신 남선경제신문 1948년 8월 12일 자)

약으로 전염병을 치료하려다가 되레 목숨을 잃는 사람이 생겼다. 용법 용량을 지키지 않은 탓이었다. 하루 세 번 끼니때마다 한 알씩 먹어야 했지만 한 번에 몇 개씩 먹고 탈이 난 것이었다. 한꺼번에 약을 많이 먹으면 빨리 나을 수 있다고 생각했다. 미국서 들어온 약은 좋다는 믿음도 한몫했다. 게다가 문맹률이 높았으므로 용법 용량에 대한 설명표시는 별 도움이 되지 못했다. 1948년 여름에 일어난 일이었다.

그 약은 말라리아 치료제였다. 장마와 겹치는 여름이면 으레 전염병이 돌았다. 주민들은 그럴 때마다 공포에 휩싸였다. 더구나 이때는 콜레라로 참화를 겪은 지 불과 이태가 지났을 뿐이었다. 모기에 물려 발병하는 말라리아는 경북 전역으로 빠르게 번졌다. 8월 들어 경북도의 말라리아 환자는 2만 명을 넘어섰다. 청송군이 1천895명으로 가장 많았고 군위군이 1천136명으로 뒤를 이었다. 실제로 말라리아 환자는 이보다 훨씬 많았다. 도내에서 가장 인구가 많은 대구부의 환자 수는 집계되지 않았다.

불볕더위에 전염병마저 번지자 주민들의 여름나기는 더 힘겨워졌다. 수해도 그랬지만 대구의 무더위도 대일항쟁기 때부터 명물로 신문에 소개되었다. 더위를 명물로 이름 붙이는 게 꺼림직했던지 '좋다고는 할 수 없다'는 단서를 달기는 했다. 섭씨 37~38도를 오르내리는 찜통더위가 이어졌다. 부민들은 길거리 아스팔트 포장에 발자국이 찍혔다고 수군댔다. 1942년 8월 1일 대구 기온은 40도까지 치솟았다. 부민이 모두 땀 주사를 맞았다는 말이 나돌 정도였다.

밤에 기온이 내려가지 않는 열대야는 주민을 괴롭혔다. 밤늦은 시간에도 30도를 넘는 날이 적잖았다. 대구의 더위는 조선의 다른 곳에서는 볼 수 없는 특유한 현상으로 여겨졌다. 무더위는 부민들의 생활패턴에도 영향을 주었다. 적잖은 부민들이 밤에 더운 집을 피해 길거리로 나와 잠을 청하거나 시간을 보냈다. 그러다 보니 안타까운 사고로 애꿎은 사상자도 발생했다. 1955년에 중동교가 무너져 다리 밑에서 더위를 피하던 주민들이 희생된 일도 있었다.

땀에 절어 집에 들어가도 제때 씻을 수 없는 불편도 컸다. 상수도 시설이 형편없었던 데다 수도는 물이 나오는 시간보다 그렇지 않은 시간이 길었다. 날씨가 덥고 물 사용량이 늘어나자 급수제한을 실시한 때문이었다. 수돗물 공급은 아침저녁으로 들쑥날쑥했다. 세수를 못하고 집을 나선 노동자가 퇴근 후에도 씻지 못하는 형편이었다. 1947년 대구부민 대상의 여론 조사에서는 이와 같은 불만이 고스란히 드러났다. 세수하고 씻을 수 있도록 아침저녁으로의 급수 시간 변경을 요구했다.

그 시절 더위를 피해 즐겨 찾는 곳은 어디였을까. 경북에서는 포항 송도해수욕장이 손꼽히는 피서지였다. 당시 해수욕장 개장은 지역유지, 기자 등이 참석하는 큰 행사였다. 1949년 여름에는 경주‧포항 간 피서열차가 다녔다. 보건열차로 불린 피서열차는 해수욕장으로 오는 피서객의 불편을 덜어주려는 조치였다. 이듬해 철도 당국은 피서객을 대상으로 열차 운임 할인을 시행했다.

대구에서는 동촌과 화원유원지 등을 찾는 발길이 잦았다. 이들 유원지는 부민들에게 대중오락장 역할을 했다. 두 지역은 강물이 있다는 공통점도 있었다. 일제는 일찍이 식민지 조선에서 일인들이 즐기고 놀 수 있도록 유원지를 조성했었다. 동촌유원지는 역전을 기준으로 시내에서 부영버스나 기차로 왕복 20전이면 갈 수 있었다. 화원유원지는 버스로 왕복 50전 안팎이었다.

작은 연못이었던 수성못도 시간이 흐를수록 유원지로 탈바꿈했다. 애초 일제가 수성 들판에 농업용수를 대기 위해 수성못을 확장했고 농민들로부터 수세를 거뒀다. 조선인들에게는 수탈의 상징이기도 했다. 하지만 이런 아픔은 이내 잊혔다. 보트를 타고 즐기는 사람들의 사고가 가끔 일어날 정도로 일찌감치 풍류 놀이터의 모습을 띠었다.

해방 후 대부분 부민의 여름나기는 힘겨웠다. 태풍과 수해, 전염병의 유행이 다는 아니었다. 여름에 그해 겨울나기 걱정을 보탰다. 더위가 차츰 누그러지는 8월 하순이 되면 마음이 급해졌다. 여름보다 엄혹했던 엄동설한의 고통이 떠올라서였다. 당국도 월동준비를 채근했다. 하지만 막상 겨울이 되면 장작, 석탄 등의 월동 연료나 두툼한 겨울옷 하나를 마련키도 벅찼다. 팍팍한 살림 때문이었다. 말라리아 전염병은 사라졌어도 여름에 시작하는 서민들의 월동준비는 언제나처럼 각자도생이었다.

박창원 계명대 교수