보안·수사·방첩 기능 한곳에 집중…권한 남용 논란 반복

비상계엄 연루가 결정타, 기능 이관·동향조사 폐지

![[그래픽] 국군방첩사령부 해체 방안 (서울=연합뉴스) 이재윤 기자 = \](https://www.imaeil.com/photos/2026/01/08/2026010815540388073_l.jpg)

방첩·보안은 물론 수사와 신원조사까지 막강한 권한을 쥐었던 국군방첩사령부가 결국 역사의 뒤안길로 사라진다. 1977년 국군보안사령부 출범 이후 이름을 바꿔가며 존속해 온 조직이 계엄 사태를 겪으면서 49년 만에 완전 해체 수순을 밟게 됐다.

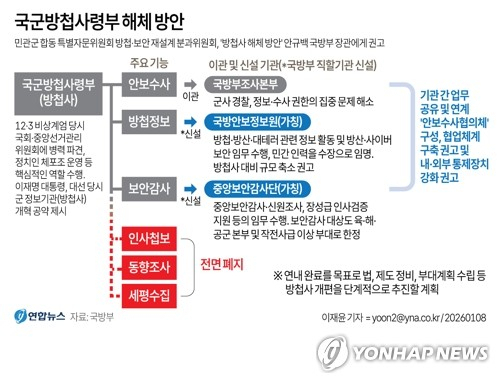

민관군 합동 자문위원회는 방첩사를 해체하고 핵심 기능을 여러 조직으로 분산하는 안을 냈다고 8일 밝혔다.

이에 따르면 안보수사는 국방조사본부로, 방첩정보는 국방안보정보원으로, 보안감사는 중앙보안감사단으로 각각 이관한다. 정치 사찰 논란의 핵심이었던 동향조사 기능은 전면 폐지한다.

국방부는 일부 세부 조정 가능성을 열어두면서도, 기능 분산이라는 골조는 유지해 연내 방첩사 해체를 마무리할 방침이다.

자문위 관계자는 "기존 개편은 기능을 유지하면서 인적 쇄신과 다양한 통제를 제도화했지만, 이번 개편은 기능 이관과 폐지를 통해 과도한 권한을 분산하는 데 의의가 있다"고 강조했다.

앞서 이재명 정부는 출범과 동시에 방첩사 해체를 시사했다. 단일 기간에 과도하게 집중된 권한 구조가 반복적으로 정치 개입과 권한 남용 논란을 낳아왔다는 판단에서다.

방첩사의 뿌리는 육·해·공군 보안부대를 통합한 국가보안사령부가 출범한 1977년 10월로 거슬러 올라간다. 군사정권 시절 보안사는 대통령에게 직접 보고하며 군 안팎에 막강한 영향력을 행사했다. 1979년 10·26 사건과 12·12 사태에서도 핵심 역할을 했다.

1990년 보안사의 민간인 사찰 실태가 폭로되자 1991년 국군기무사령부로 명칭을 바꿨다. 당시 폭로된 사찰 명단은 정치와 노동, 종교계, 재야 등 각계 1천303명에 달했다.

거센 비판 속에 간판을 바꿨으나 기능 축소는 이뤄지지 않았다. 2009년에도 민간인 사찰로 인한 국가 배상 등 불미스러운 일이 발생했다. 2014년 세월호 사태 당시엔 기무사에서 유가족들을 성향별로 분류하고 사생활 동향을 수집한 사실이 드러나기도 했다.

박근혜 전 대통령 탄핵 국면에서는 계엄령 검토 문건이 드러나 파장이 일었다. 계엄 선포와 지휘체계, 장갑차 투입 방안까지 구체화돼 단순 구상을 넘어선 실행 계획이라는 의혹이 뒤따랐다.

이후 문재인 정부는 2018년 9월 '군사안보지원사령부'로 조직을 개편했다. 인원을 대폭 감축하고 정치 개입과 민간인 사찰을 금지하는 조항도 신설했다. 과도한 정보 수집에서 벗어나 안보 지원 역할에 충실하겠다는 취지를 담았다.

그러나 2022년 윤석열 정부 출범 이후 안보사의 방첩 역량이 약화됐다는 판단 아래 조직 명칭을 '국군방첩사령부'로 변경했다. 이 과정에서 기능 강화가 이뤄지며 보안사·기무사의 후신임을 분명히 했다.

안보수사와 방첩정보, 보안감사, 동향조사 등 여러 기능을 수행하던 방첩사는 2024년 12·3 비상계엄 사태에 깊숙이 연루됐다. 여인형 전 사령관은 정치인 체포 지시·선관위 병력 투입 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다. 이 사건을 계기로 방첩사 존폐를 둘러싼 논란은 사실상 종지부를 찍게 됐다.