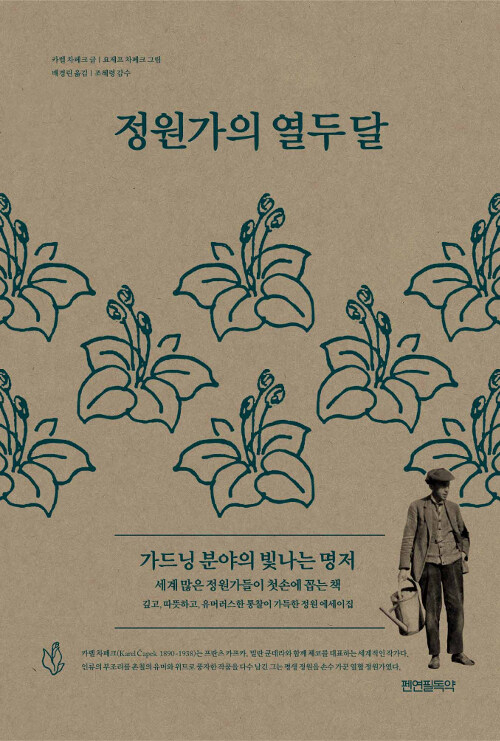

정원가의 열두 달

카렐 차페크 지음 / 펜연필독약 펴냄

카렐 차페크의 소설 '평범한 인생'은 젊은 의사와 노신사가 만나는 정원에서 시작하고, 평범한 인생을 산 고인이 "세상을 뜬 후에도 모든 게 정상으로 남아 있도록" 정원에 있던 산딸기나무를 돌봐 주었다는 의사의 말로 끝난다. 그런데, 왜 하필 정원이었을까? 의문은 차페크의 산문 '정원가의 열두 달'에서 풀렸다.

'정원가의 열두 달'은 정원에 대한 환상을 품은 많은 이들에게 기쁨과 걱정거리를 동시에 안기는 안내서다. 정원 가꾸기의 즐거움과 어려움을 유머러스하게 전시하는 차페크는 인생 잠언이라 부를만한 문장을 쏟아낸다. 1월은 "신비로운 순간을 지켜보며 감탄할 일"(46쪽)뿐이라면서, 씨 뿌리는 사람의 가장 멋지고 짜릿한 순간 즉 앙증맞은 떡잎 두 장을 머리에 얹고 등장하는 새싹을 맞이하기 위한 '기다림'이 시작된다고 말한다. 이것은 12월까지 계속되는 순환과 반복과정을 거친다. 자연의 섭리가 그렇듯이.

2월. "가장 덜 떨어진 애송이 달"이지만 "꼴에 변덕스럽기 그지없을 뿐"(48쪽)이라는 문장에서 피식거렸으나, "진정한 정원가란 꽃을 가꾸는 사람이 아니라 흙을 가꾸는 사람이라는 사실을 깨닫게 되었다."(56쪽)고 고백하는 대목에 이르면 숙연해진다. 그러니까 정원가는 어떻게든 더 웅크리고 굽히지 못해 안달난 사람, 그래서 정원가의 키가 1미터 이상으로 보이는 때는 드물다고. 꽃향기에 취한 나비가 아니라 기름지고 시큼한 흙냄새를 음미하는 지렁이라고 규정한다. 날씨 앞에서 우리가 할 수 있는 건 아무 것도 없다며 푸념과 체념 사이에서 자연의 힘을 수긍하는 모습도, 축복받은 4월의 싹을 찬미하는 수사법도 탁월하다.

압권은 8월이다. 휴가지로 떠나는 정원가는 지인에게 사흘에 한 번씩만 물을 주면 된다고 부탁해놓고는, 매일 편지를 보내 지인을 괴롭힌다. 그러니까 매일 물을 주되 새벽 5시나 저녁 7시에. 다음 편지에선 화초와 나무별로 물 양을 정해서 요구하고, 그 다음날엔 잔디 깎기를 시키며, 나흘째는 태풍과 흰곰팡이 대비책을, 닷새째는 휴가지에서 수집한 식물을 보내어 심어달라고 요구하기까지...이러면서도 지인의 답장이 늦는다고 조바심내고, 집으로 돌아와선 정원을 다 망쳐놨다고 한숨 짓는다(나라면 두 번째 편지를 받자마자 이 망할 놈아, 네 정원을 다 갈아엎고 옥수수를 심기 전에 당장 돌아오라고 답장했을 것이다.)

소설가의 상상력과 정원가의 세밀한 관찰이 망라되고 철학적 통찰로 번뜩이는 차페크의 세계는 놀랍고 신비스럽다. 생전 듣도 보도 못한 꽃 이름을 만나는 것만큼이나 흥미로운 점은 정원가의 열두 달은 평범한 인생의 일 년과 크게 다르지 않다는 사실이다. 꼭 창턱에 제라늄이나 씨-어니언 한 포기를 기르지 않더라도 인간은 누구나 내면 깊은 곳에서 농부의 품성 한 조각을 지니고 살아간다고 말하는 사람. "인간은 손바닥만 한 정원을 가져야 한다"고, 그래야 "구름들조차 발밑에 흙만큼 변화무쌍하지도 아름답지도 경외할 만하지도 않다는 것을 알게 될"(154쪽) 거라 말하는 사람이 차페크다.

지루하고 완고하며 근엄한 시대와 맞서기 위해 카렐 차페크가 택한 유머의 강한 생명력이 곳곳에서 빛나는 '정원가의 열두 달'의 마지막 문장은 이렇다. "더 좋은 것, 더 멋진 것들은 늘 한 발짝 앞에서 우리를 기다린다. 시간은 무언가를 자라게 하고 해마다 아름다움을 조금씩 더한다."

영화평론가