똑똑한 동물의 대명사로 이미지 변신…재력, 다산의 이미지까지

어느덧 애완동물로도 사랑받아 격세지감

나, 저팔계요. '갑툭튀(갑자기 툭 튀어나옴)'라 하시면 곤란하오. 돼지의 해라고 등장한 거니까 뜨악하게 여기진 마시오. 이때 아니면 내가 나설 일도 없소. 반인반저(半人半猪, 반은 사람이고 반은 돼지)라고 등 떠밀린 거니 적당히 봐주오.

곰돌이 푸우의 친구 피글렛이나 아기돼지 삼형제가 아이들한테는 유명하지. 그런데 신문에 나서서 이야기할 마땅한 돼지가 나밖에 없다나, 거참. 요즘 뜨고 있는 요괴메카드 '뻔도야지'한테 넌지시 떠밀었더니 정통성이 없다나.

'손형'만 주구장천 찾았지만 '날아라 슈퍼보드'에서 남긴 강렬한 이미지도 있지 않겠어. 하긴 '서유기'라는 고전도 있으니 인지도에선 내가 갑(최고)이지. 국제적인 면모도 있는 내가 적임자이긴 하지, 꿀꿀, Oink(오잉크), 哼哼(헝헝), ブー(부).

내 소개는 이쯤으로 하겠소. 2019년 기해년(己亥年) 돼지해에 '돼지같은 사람이 되고 싶다'는 말을 관용어로 쓸 정도로 벤치마킹해보고 돼지의 존엄을 이번 기회에 잘 알게 되길 바라오.

◆깨끗한 돼지, 반려동물이 되다.

저팔계의 말처럼 돼지는 선입견의 피해가 크다. 원래는 비교적 깔끔하게 산다. 공간이 비좁을 뿐이다. 키워본 사람들은 안다. 똥오줌도 가린다.

독특한 축에 못 낄 만큼 반려동물로 입지가 오름세다. 주로 포트벨리 돼지, 혹은 미니돼지라는 반려동물로 알려진 소형 돼지다. 수명은 12~18년이지만 20년을 넘게 사는 경우도 있다.

기니피그도 많이 키운다고?

이름만 보면 돼지겠지만 아프리카 기니 출신이 아닌 건 물론이고 돼지도 아니다. 가장 반려동물 느낌을 주는 귀여움이라는 주장도 있지만 정작 출신지인 남미에선 두 말할 것도 없이 식용이다.

"어떻게 이렇게 귀여운 걸 먹을 수 있냐"고 한다면 개고기 식용 금지를 주장한 왕년의 프랑스 여배우 '브리지트 바르도'와 한 꾸러미로 묶인다.

말이 나온 김에, 기니피그는 '꾸이(Cuy)'라 불린다. 숯불구이용이라고 꾸이가 아니다. 울음소리가 하이톤의, 굳이 의성어로 표현하자면, '뿌이뿌이'처럼 들리는데 남미에선 '꾸이꾸이'로 들렸다고 한다.

다시 돼지로 돌아오자. 돼지는 오랜 기간 사람과 함께 살아왔다. 대개의 목적은 식용이었다. 지금도 우리 국민의 돼지고기 사랑은 '치느님(치킨의 극존칭)' 이상이다. 1인당 연간 돼지고기 소비량은 24.6kg. 어쩌다 한 번 먹는다는 쇠고기가 11.3kg, 닭고기는 13.3kg에 불과하다.

1980년대까지는 농가에서 음식물 쓰레기를 줘가며 한두 마리씩 길렀다. 지금은 양돈농가에서 대규모로 사육한다. 문제는 경제성이라는 이름의 가성비다. 적당한 공간에 적당히 키우면 될 것을 비용 대비 수익을 높이기 위해 공간을 좁혀 놨다. 돼지가 움직일 수 없다. 면역력이 떨어진다. 자칫 병이라도 생기면 전염 속도는 빠르다. 결국 사달이 난 게 2010년 구제역이다. 식용으로 키우다보니, 삼겹살이 많은 고기를 위해 살만 뒤룩뒤룩 찌운다. 좁은 데 갇혀 있으니 똥오줌 가릴 묘수가 없다.

막말로 화장실 없는 원룸에 인스턴트 배달음식만 먹으며 사람 8명이 1년 동안 산다면. 똥독 올라 죽는 건 시간문제다. 고양이 찬사를 늘어놓는 집사들이 있는데 고양이의 탁월한 변 처리 능력에는 그만한 공간이 있기 때문이다.

◆亥, 12년 만에 다시 온 돼지띠

식용으로 사육되고 있지만 예로부터 친근한 동물이었다. 십이지지에도 어엿이 한 자리를 차지하고 있다. 우리에겐 돼지띠, 일본에선 멧돼지띠다.

기해년이 왜 황금돼지해인지는 한 번만 더 설명하자. 땅을 뜻하는 '기(己)'의 색깔이 노랑이고 '해(亥)'가 돼지니 노랑돼지, 즉 황금돼지라는 거다. 자칫 카레돈까스로 해석될 여지도 있으나 황금돼지라고 해석하는 게 정석이다.

십천간, 십이지지를 돌려쓰는 육십갑자 시스템에서 60년에 한 번 돌아오는 기해년은 역사적으로 주목받을 일이 많지 않았다. 국사 시간에 중요도의 표시인 별표를 쳐가면서 본 사건들만 간추리자면 '기해예송(1659)'과 '기해박해(1839)' 정도를 꼽는다.

돼지띠는 돼지의 이미지답게 다산의 세대로 인식됐다. 구공탄 학번으로 불린 90학번, 1971년생의 인구수는 실제 94만 4천여명(2017년 말 기준)으로 출생연도별 인구에서 가장 숫자가 많다. 사족이지만 그렇다고 인구수 2, 3위와 압도적인 차이가 나는 건 아니다. 1968년, 1969년생도 92만명대다.

인구가 많을 경우 같은 해에 태어났다는 동질감, 운명공동체의 유대감 같은 다소 비합리적인 결속력이 생기는데 이걸 등에 업고 대망론을 펼 만한 정치인이 1971년생 중에서 한 둘 정도 꼽힐 수 있지만 언론의 중립성을 지킴은 물론 불필요한 논쟁을 피하기 위해 이름을 나열하진 않는다.

외국인은 괜찮겠지. 캐나다의 훈남 총리 쥐스탱 트뤼도가 1971년생이다. 1980년대생들도 열폭(열등감 폭발)할 만한 비주얼까지 갖췄으니 1971년생들도 자괴감 갖지 말길.

◆재력, 다산의 이미지

돼지는 체형 때문에 뚱뚱한 사람의 대명사가 된 지 오래다. 그렇다고 돼지고기를 많이 먹어 뚱뚱한 체형이 된 건 아니다. 사실 피하지방은 돼지고기 때문이 아니라 탄수화물 탓이 크다는 게 의학계의 정설이다.

지금이야 비만이 질병으로까지 인식되고 있지만 밥 세 끼도 다 못 챙기던 농경사회에서 여분의 포도당이 아랫배에 피하지방으로 바뀌어 저장될 정도로 움직이지 않던 이들은 지주층 등 소수에 불과했다.

2000년대 초반까지도 불룩 나온 배는 덕(德)이 쌓여 생긴 거라는, 지금으로 치면 목숨을 위협할, 농담이 먹혔다. 그러다보니 배가 나온 캐릭터는 부(富)와 덕, 그리고 자비의 상징으로 통했다. 1960년 탄생한 금복주의 복영감 브랜드를 떠올리면 얼추 맞다. 다소 뚱뚱한 체구에 얼굴은 터질 듯했고 가부좌를 틀고 앉은 게 신기할 정도였다. 물론 그림이니 뭐가 불가능했을까.

복영감은 당나라 말기 승려 포대화상(布袋和尙)을 모티브로 삼아 넉넉한 이미지가 강조된 것이었다. 포대화상은 저잣거리에서 생활하며 큼직한 자루를 메고 다녔는데 아이들과 어울려 노는 것을 무척 좋아했고 탁발해 얻은 물건을 아이들에게 나눠줘 동양의 산타클로스라 불렸다고 한다.

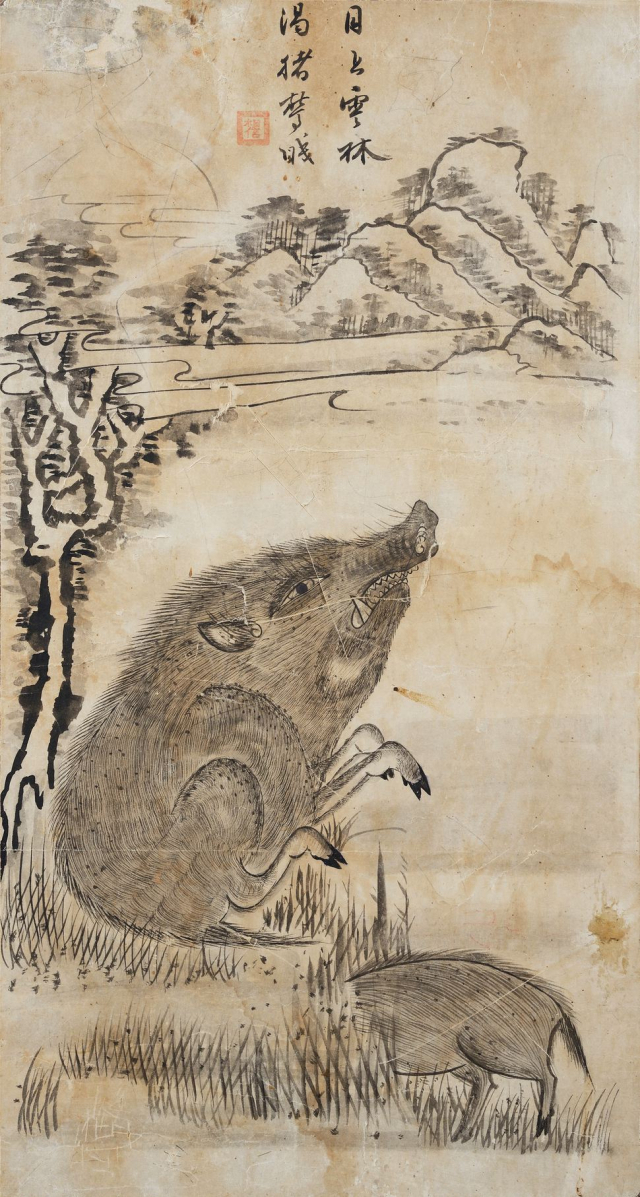

돼지처럼 뚱뚱한 체형이 복을 가져다준다는 희망사항 같은 믿음은 꿈의 세계로 이어진다. 예나 지금이나 변치 않는 돼지의 고급 가치는 꿈의 세계에서 발현된다. '돼지같은 그 녀석'도 꿈에서 봤다면 괜스레 반가운 이유다. 돼지로 해몽하기엔 애매한 측면이 없진 않지만.

돼지꿈은 용꿈과 태몽이라는 점에서 급이 같다. 그러나 용꿈이 주로 태몽인 반면 돼지꿈은 재물운을 뜻하기도 한다. 로또 구입량에 적잖은 영향을 끼친다.

돼지가 등장한다고 모조리 금전운으로 해석해선 곤란하다. 꿈에 등장한 돼지의 상태, 심지어 표정까지 해몽에 동원된다. 표정이 어땠는지 잘 기억나지 않는다면 소액으로만 로또를 사자. 어차피 될 사람은 되니까.

혹 피곤할 정도로 돼지에 쫓겨 다녔다거나 돼지가 돈사를 부수고 탈출하는 꿈이었다면 남은 채무가 없는지 확인하고 채권자를 경계해야할 꿈으로 풀이하는 게 합리적이다.