값싸고 안전한 로봇 우주선, 막대한 예산·인명피해 줄일 유일한 대안

2003년 2월 미국의 왕복선 컬럼비아호가 착륙 도중 폭발사고를 일으킨 것을 계기로 미국의 우주 산업에 제동이 걸렸다. 많은 비용과 인명 피해를 감수하면서 유인 우주사업을 추진할 필요가 있느냐는 지적 때문이다. 더욱이 냉전 종식으로 국력을 과시하기 위한 소모적 우주 사업은 투자 명분도 사라지고 있는 상황이었다. 인터넷 시대에 우주 산업은 더 이상 국가체제 우월성을 상징하거나 첨단 과학기술의 대표 주자가 아니었다. 결국 미국은 우주 사업의 방향을 값싸고 안전한 로봇 우주선으로 돌렸다. 매년 축소되는 예산으로 우주 사업을 계속하기 위해서는 부담 없이 우주 공간에 보낼 수 있는 우주 탐사 로봇이 유일한 대안이었던 것이다.

우주 로봇 개발의 시초는 미국과 구소련이 경쟁적으로 우주 탐사와 극한작업용 로봇 개발에 열을 올리던 1950년대로 거슬러 올라간다. 지금까지 가장 잘 알려진 우주로봇은 1997년 NASA 화성 탐사 프로젝트에 사용된 소저너이다. 여섯 개의 바퀴와 각종 탐사장비를 장착한 소저너는 수집된 각종 데이터를 화성 탐지선인 패스파인더로 보냈고, 패스파인더는 지구로 송출했다. 소저너 다음으로 유명한 로봇이 스피릿과 오퍼튜니티이다. 2004년 미국이 화성탐사를 위해 발사한 쌍둥이 로봇이다. 소저너보다 월등한 장비를 탑재한 채, 화성의 생명체 존재 여부를 판단하는 임무를 수행했다.

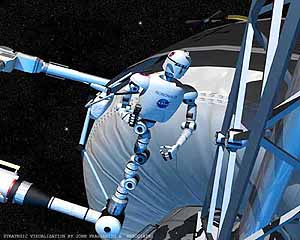

최근엔 인간과 흡사한 우주 로봇이 개발돼 화제다. 최근 미국에서 개발한 R2(ROBONAUT 2의 줄인 말·사진)는 인간을 도와 우주에서의 임무를 완수할 수 있도록 설계됐다. 마치 영화 스타워즈에 나오는 R2-D2란 로봇 이름과 비슷하다. R2의 모습은 머리와 2개의 팔, 손을 가진 반신상 형태로 다리가 없다. 무중력의 우주에서 스스로 걷거나 뛸 필요가 없기 때문이다. 로봇팔 끝에 매달려 이동하는 R2의 특징은 우주에서 보다 정교한 작업을 할 수 있는 손을 가지고 있다는 점이다. R2의 손가락은 떨어진 얇은 종이도 구기지 않고 주울 정도로 기능이 뛰어나며, 9㎏이 나가는 무거운 물건도 들 수 있다. 정교한 손 덕분에 현재 우주인들이 우주에서 사용하는 도구를 R2도 똑같이 사용할 수 있다.

우주 로봇은 유형별로 ▷표면탐사 ▷우주환경 분석 ▷우주기지 건설 ▷보수 로봇 등으로 구분된다. 이런 우주 로봇은 제작과정부터 어려움을 겪는다. 우주선 발사과정에서 막대한 추진에너지를 줄이기 위해 중량과 부피를 최소화해야 하기 때문이다. 중량의 최소화는 원소들을 더하고 합해 새로운 물질을 만들어 내는 재료공학의 도움을 받지 않으면 불가능하다. 또 부피의 최소화를 위해서는 우주선 안에서 로봇을 한껏 오그라트렸다가 우주 공간에서 펼쳐야 하기 때문에 로봇의 내구성은 필수 요소이다.

특히 인공지능은 우주 로봇의 핵심 분야이다. 스스로 판단해 위험 상황을 극복하지 못할 경우 로봇의 임무를 수행하지도 못하고 파괴될 수도 있기 때문이다. 현재 전파의 속도는 빛과 같은 초속 약 30만㎞. 하지만 지구에서 가장 가까운 화성의 경우 7천만㎞나 떨어져 있고 목성과의 거리는 화성의 열 배나 된다. 화성 탐사 로봇을 지구에서 조종할 경우 전파를 쏘면 전파 신호가 로봇에 도달하기까지 대략 4분이나 걸린다. 로봇으로부터 되받는 시간까지 감안하면 8분이나 걸리게 된다. 이는 긴급한 상황에 대처하기엔 너무 긴 시간이다. 따라서 우주 로봇은 위기 상황에 실시간으로 대처하기 위해 스스로 판단할 수 있는 능력이 선행돼야 하며 이를 위해 우주 로봇 개발은 인공지능 개발과 함께 이뤄지는 게 통상적이다.

이 밖에도 미지의 지형에서 쉽게 이동하기 위해 형태 진화가 계속 이뤄지고 있다. 화성 표면 이동을 위해 NASA는 로봇 뱀을 개발했는데 평지에선 탱크의 무한궤도 모양으로 굴러가다가 계단을 만나면 뱀처럼 길게 늘어져 올라가고 울퉁불퉁한 곳에선 거미 모양으로 변한다. 예측 불가능한 탐사 지형에 스스로 적응토록 한 것이다. 또 최근 한국 출신의 MIT 교수에 의해 개발된 직벽을 오르는 로봇 등도 유용하게 사용될 전망이다. 도마뱀에게서 아이디어를 얻은 이 로봇은 최근 건물 외벽을 기어오르는 시험을 완벽히 소화해 관련 업계의 찬사를 받았다.

박상전기자 mikypark@msnet.co.kr