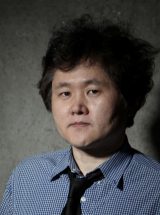

정성태 꾸꿈아트센터 대표

늦은 퇴근길, 차 안에서 가끔 라디오를 켠다. 밤공기가 유난히 고요한 날이면 더욱 그렇다. '별이 빛나는 밤에', 오래전부터 익숙한 라디오 프로그램이다. 어린 시절 라디오는 늘 누나들의 몫이었고, 숙제할 때 흘러나오던 이종환의 목소리와 이문세의 음악은 자연스레 그 밤의 배경이 되곤 했다. 진행자가 바뀌어도 프로그램의 제목은 그대로다. 느리고 단정한 시그널 음악과 함께 들려오는 '별이 빛나는 밤에'라는 말에는 여전히 한 시대의 낭만이 남아 있다.

오늘날 라디오는 더 이상 시대의 중심에 있는 매체는 아니다. 원하는 음악과 이야기는 스마트폰으로 즉시 골라 들을 수 있다. 그럼에도 라디오는 밤을 차분하게 만든다. 빠르지 않고 설명이 과하지 않아, 생각이 머무를 자리가 생긴다. 밤이라는 시간에 아직 어울리는 매체가 남아 있는 셈이다.

하지만 문득 이런 생각이 든다. 우리는 과연 '별이 빛나는 밤'을 살고 있는 것일까. 요즘 밤하늘에서 별을 본 기억이 선뜻 떠오르지 않는다. 도시의 인공조명과 미세먼지, 흐린 대기 속에서 별은 이제 쉽게 보기 어려운 존재가 되었다. 천문대 자료를 보더라도 맑은 밤하늘을 만날 수 있는 날은 생각보다 많지 않다. 밤하늘은 그대로지만, 별은 어느새 우리 일상에서 멀어져 있다.

별이 사라진 자리를 불빛이 대신 채웠다. 밤은 훨씬 밝아졌지만, 하늘은 오히려 비어 보인다. 한때 일상적이던 별과 반딧불은 이제 일부러 찾아가야만 만날 수 있다. 환경의 변화는 풍경을 바꾸고, 풍경의 변화는 우리의 감각과 정서에도 영향을 미친다. 밤하늘을 보는 습관이 사라지면서 별자리를 이야기하던 문화 역시 자연스럽게 멀어졌다.

그런 현실 속에서도 라디오는 여전히 '별이 빛나는 밤'을 말한다. 이제 이 표현은 사실의 묘사가 아니라 바람에 가깝다. 별이 잘 보이지 않는 시대에도 이 제목은 우리가 잃어버린 감각을 떠올리게 하는 언어다. 사라졌기에 더 선명해진 이름이기도 하다.

라디오는 보이지 않는 별을 대신해 이야기를 띄운다. 눈으로 확인할 수는 없지만, 여전히 존재한다고 믿고 싶은 느림과 여백, 상상력 같은 것들이다. 별을 보며 듣던 라디오는 이제 별을 그리워하며 듣는 매체가 되었고, 그 변화는 우리가 살아가는 시대를 설명한다.

'별이 빛나는 밤'은 이제 환상이 아니라 최소한의 희망에 가깝다. 언젠가 다시 밤하늘을 보았을 때, 진정 별을 마주할 수 있기를 바라는 마음. 그 바람이 아직 남아 있기에 이 프로그램의 이름도, 라디오라는 매체도 완전히 사라지지 않았을 것이다.