'안전 자산 선호' 청약 상위 20곳 중 15곳이 서울

비수도권 미분양 누적에 건설사 현금흐름까지 악화

지난해부터 올해 3월까지 신규 분양 아파트의 절반 이상이 비수도권에 집중됐지만 청약 수요는 수도권, 특히 서울에 쏠리면서 주택시장 양극화가 뚜렷해지고 있다. 비수도권 미분양 증가는 인구구조 변화와 고분양가의 영향이 크다는 분석이 나온 가운데 비수도권 사업장 의존도가 높은 중견 건설사들의 현금흐름에도 적신호가 켜지고 있다.

◆비수도권 분양 비중 53%, 청약열기는 '서울 쏠림'

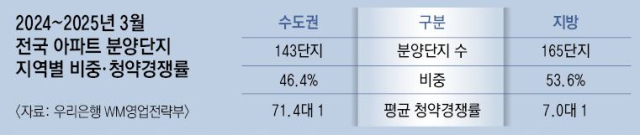

15일 우리은행 WM영업전략부에 따르면 지난해부터 올해 3월까지 전국에서 308개 아파트 단지가 분양됐다. 이 가운데 비수도권은 대구 13개, 경북 6개 등 165개 단지로 전체의 53.6%를 차지했다. 비수도권 가운데서는 부산이 24개로 가장 많았고 충남 19개, 광주 17개, 대전 16개 순이었다. 서울, 경기, 인천 등 수도권은 143개 단지로 전체의 46.4%를 기록했다.

평균 청약 경쟁률은 수도권과 비수도권이 큰 차이를 보였다. 수도권의 경우 평균 청약 경쟁률 71.4대 1을 기록하며 비수도권 평균 경쟁률 7대 1을 크게 상회했다. 특히 서울 지역으로 청약 수요가 쏠렸다. 상위 20개 가운데 15개가 서울 소재였다. 똘똘한 한 채를 선호하는 청약 수요가 몰린 것으로 분석된다. 대구(3대 1)와 경북(2.1대 1)은 비수도권 평균 청약경쟁률에도 크게 못 미치는 모습이었다.

남혁우 부동산 연구원은 "향후에도 미국 고물가 장기화와 정치 변수가 지속됨에 따라 안전 자산을 선호하는 심리가 우세할 것으로 예상된다"고 설명했다.

◆비수도권 미분양, 인구구조·고분양가가 원인

한국금융연구원이 최근 발간한 '지방 미분양 주택 문제와 거시건전성 감독 차원의 금융정책 대응' 보고서는 인구구조 등 구조적 요인이 지역별 양극화 현상을 유발한다고 진단한다. 이로 인해 지역별로 미분양 주택 편차가 크게 나타난다는 설명이다.

신용상 선임연구위원에 따르면 주택공급 증가율, 재고주택가격 대비 신축분양가격 비율, 시장금리 등은 통계적으로 유의미하게 전체 미분양 주택 증가율에 영향을 미쳤다. 주택공급과잉과 고분양가가 비수도권 미분양 주택 증가의 주요 원인 중 하나라는 설명이다. 특히 수도권보다 비수도권이 지역 간 인구 인동으로 인한 가구 수 변화로 인해 더 큰 영향을 받는 것으로 나타났다.

보고서는 미분양 주택 증가에 따른 위험은 기존 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 부실 확대, 신규사업 축소, 건설업 부실 등 지역 경제에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 경고했다. 다만 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 완화는 효과가 매우 제한적이라며 건설사의 자구노력을 전제로 공급관리 대책을 마련하면서 세제 감면과 공공의 미분양 주택 매입 확대까지 고려해야 한다고 강조했다. 미분양 주택이 준공 후 악성 미분양 주택으로 전환되는 상황을 최소화해야 한다는 것이다.

신 연구위원은 "결국에는 지역별 거점도시 육성을 통한 교통망, 병원, 교육 등 인프라 확충과 특화산업 육성을 통한 일자리 창출이 근본 해법"이라고 강조했다.

◆매출채권 급증한 건설사들, 현금흐름 '경고등'

주택 시장 위축은 주요 건설기업의 위기로도 이어지고 있다. 나이스신용평가가 발간한 '심화되는 부동산 양극화, 확대되는 건설사 리스크' 보고서에 따르면 현대건설 등 13개 주요 건설사의 지난해 매출채권은 31조6천억원으로 2021년 23조4천억원보다 70.1% 늘었다. 매출채권에는 공사미수금 및 미청구공사비 등이 포함된다.

경과 기간이 6개월을 초과한 매출채권 비중도 2021년 26.1%에서 지난해 33.8%로 늘었다. 특히 분양률 70% 미만 사업장의 매출채권이 2조7천억원에 달했고 비수도권 사업장 비중이 73.6%였다. 매출채권 증가와 수익성 저하로 주요 건설사는 2022년 이후 영업현금흐름의 적자가 지속됐다. 현금 부족분을 차입에 의존하면서 순차입의존도도 2021년 말 -1.4%에서 지난해 말 10.1%로 증가했다.

나이스신용평가는 "시공능력순위 100위권 내 부실 징후 건설사는 지난해 11개, 올해 15개로 확대되고 있다"며 "비수도권 부동산 시장 침체가 지속될 경우 노출도가 높은 중견 건설사를 중심으로 잠재 부실 우려가 상승하고 있다"고 말했다.