푸른 절벽 사이에 회양목이 무수히 보이기에 내가 "저 형씨(荊氏)의 가래나무와 조래(徂徠)의 소나무는 높은 누각의 마룻대가 되거나 정침(正寢)의 서까래가 되기도 한다. 그런데 지금 이 나무는 바위 틈 사이에서 나고 자라면서는 또 액윤(厄閏)이 되어 높이는 몇 자에 불과하고 크기는 한 자도 못 되며, 꼬불꼬불하고 오종종하여 세상에 쓸모가 없으니, 하늘이 부여한 바가 어찌 저리도 편벽되었단 말인가" 말했다.[見蒼壁間黃楊無數。余指謂汝寅曰。彼荊氏之楸。徂徠之松。或爲高閣之麗。或爲路寢之桷。今是木也。生於巖石。長又厄閏。高不過數尺。大不能一把。龍鍾擁腫。無用於世。天之所賦。一何偏耶]<『지산문집』(芝山文集) 권5>

경상북도 영천 도잠서원(道岑書院)에 배향된 조선시대 문신 지산(芝山) 조호익(曺好益, 1545~1609)이 평안도 강동에 유배된 지 10년 되던 선조 18년(1585) 4월에 묘향산을 유람한 기행문 「유묘향산록」(遊妙香山錄)의 일부다. 크게 자라나 쓰임이 많은 가래나무나 소나무와 달리 낭떠러지 바위틈의 볼품없는 회양목을 보고 동행한 이와 주고받은 말에 이 나무에 얽힌 고사가 잘 담겨져 있다.

◆더딘 성장 빗대 '윤달의 회양목'

회양목을 두고 한탄한 '액윤(厄閏)'은 황양액윤(黃楊厄閏)의 줄임말이다. 중국 북송 시인 소동파의 시 「퇴포」(退圃)에 '정원의 초목들이 봄을 맞아 무성하지만(園中草木春無數 원중초목춘무수)/ 오로지 회양목만 윤년에 재앙을 당하네(只有黃楊厄閏年 지유황양액윤년)'구절에서 나왔다. 회양목의 생장이 워낙 느린 탓에 윤달에 키가 줄어든다는 속설 '황양액윤'이 생겼다. 일의 진행이 더딤을 빗댄다. 키가 1년에 한 치(3cm)씩 자란다. 줄기의 지름이 12cm까지 자라려면 80년이 걸린다.

불가의 황양목선(黃楊木禪)이란 말도 비슷하다. 참선수행을 해도 제대로 깨달음을 얻지 못하는 수행자를 일컫는 말이다. 자람이 더디고 느린 회양목처럼 돈오점수(頓悟漸修)의 어려운 시간을 보낸다는 의미가 아닐까.

회양목은 키가 작은 상록활엽수로 옛 문헌에는 목재의 색이 누르스름하고 잎이 사시나무[楊]와 닮았다는 뜻의 황양목(黃楊木)으로 나온다. 석회암지대가 발달한 북한의 강원도 회양(淮陽)에서 이 나무가 많이 났기 때문에 회양목(淮陽木)으로 부르게 됐다는 견해가 있으나 한자이름 '淮陽木'으로 기록된 문헌이 발견되지 않아 타당성에 의문을 제기하기도 한다. 침고로 국어사전에는 "회양-목(회楊木) 「명사」 『식물』 회양목과의 상록 활엽 관목"으로 나온다. 회양에만 회양목이 많은 것은 아니다. 충북 단양, 강원도 영월과 석병산, 삼척 등 한반도 석회암지대에 분포한다. 드물지만 경주 남산에도 수형이 정리 안 된 더벅머리 수형의 회양목을 본 적이 있다.

잎은 마주나며 도톰한 타원형이다. 교정의 화단 가장자리를 지키는 회양목은 2월 말이나 3월 신학기 매화가 활짝 필 무렵 노란 색깔의 꽃을 가지 끝이나 잎겨드랑이에 소복소복 피운다. 추위가 완전히 가시지 않아 산수유 꽃망울이 꽃샘추위에 옹송그릴 즈음 꿀이 귀한 때다보니 볼품없는 꽃이지만 벌을 유혹하기엔 안성맞춤이다. 6∼7월에 작은 열매가 갈색으로 익으면 말라 쪼개지면서 씨를 퍼뜨린다.

◆서양 정원 가지다듬기의 예술

사철 푸른 작은 잎과 반복되는 가지치기나 가지 구부림도 잘 견디는 기특한 성질을 이용해 정원수로 가꾼다. 관상용으로 세계 여러 나라에서 개량한 재배종을 화단의 둘레 꾸미기(edging) 위해 많이 심는다. 경계나 공간을 나누는 용도로 주로 심는 바람에 마당이나 공원은 물론 주변 어디서나 쉽게 볼 수 있다.

특히 촘촘하게 발달한 잔가지를 이용해 예쁜 동물이나 하트, 기하학적 모양으로 가지를 쳐서 정원을 꾸미는 기교인 토피어리(topiary)로 활용된다. 프랑스의 베르사유 궁전과 대성당, 대저택에는 회양목으로 만든 생울타리나 기하학적 패턴을 멋지게 정형식 정원을 연출하고 있다.

국내에도 정성 들여 다듬어 멋진 사물 모양을 만들거나 '깍두기 머리'처럼 정리된 회양목을 아파트나 공원에서 자주 만나게 된다.

작은 잔디밭의 가장자리나 공원의 오솔길을 보기 좋게 장식하는 나무로 제격이다. 경북 경산시 영남대학교 캠퍼스의 천마로 넓은 잔디밭의 가장자리에 회양목을 심어 전통적인 亞(아)자 문양을 연출함으로써 캠퍼스 조경의 아름다움을 더했다. 또 공원의 사람 동선을 회양목으로 꾸미면 훌륭한 길잡이 역할을 한다. 루이제 린저의 소설 『삶의 한가운데』에서 주인공 나나와 연인 슈타인이 낮은 회양목 울타리가 있는 정원을 산책하는 대목은 요즘 우리나라 도시 공원의 모습과 다르지 않다.

◆쓰임이 많아 큰 나무 없나?

회양목은 매우 느리게 자리지만, 나무의 조직은 무척 단단해서 쓰임새가 많았다. 나라에서 함부로 벨 수 없도록 벌목을 금지했던 나무 중의 하나다. 가장 큰 쓰임새는 도장과 호패다. 또 '도장나무'라는 별명에서 알 수 있듯이 많은 사람이 도장을 만드는데 사용했다. 진사와 생원의 신분증인 호패를 만들 때도 회양목을 썼다.

조선 정조 때 만든 생생자(生生字)를 비롯해서 많은 목활자들도 대부분 회양목으로 만들었다. 생생자를 바탕으로 해서 금속활자인 정리자(整理字)를 주조했다.

궁궐 출입 표찰, 머리빗, 장기알 등 작은 공예품을 만들 때도 회양목을 찾았다고 한다. 조선시대에 회양목으로 만든 얼레빗을 최고로 쳤다. 머리카락이 뜯기지 않고 빗살이 매끄럽게 빗겨지기 때문이다. 가뜩이나 느리게 크는 데다 이렇듯 다양한 쓰임새를 가지고 있었으니 큰 나무가 없는 것은 어쩌면 당연한 일이다.

회양목의 쓰임은 서양에서도 비슷했다. 고대 그리스에서는 회양목으로 신분증을 만들었다. 시민배심원들은 재판정에 출두할 때 자신과 아버지의 이름을 새긴 신분증을 제시했다.

고대 로마에서도 회양목으로 만든 빗의 가격을 높게 쳐주었다고 한다. 15세기쯤 영국에서 등장한 골프의 공 또한 처음에는 회양목으로 만들었다고 한다.

◆정원을 지키는 오래된 나무

조선 전기의 문신이자 학자인 서거정(徐居正)은 회양목을 소재로 한시 몇 작품을 남겼다. 그 중에 「전상인(專上人)이 황양(黃楊)을 보내준 데 대하여 사례하다」[謝專上人送黃楊]라는 시가 있다.

회양목 진중히 받아와서[珍重黃楊木]

흑동 골짜기에 옮겨 심었네[移來黑洞天]

윤달에 준다고 누가 말했나[誰言縮閏月]

절로 천년을 겪을만하네[自可閱千年]

일찍이 곽탁타전을 읽었었고[曾讀郭駝傳]

다시 가수편도 찾아봤으니[更尋嘉樹篇]

훗날 시원한 그늘 마주하여[他時對淸樾]

고승과 마주 보고 대화하리[相對話高禪]

<『사가시집』 권14>

서거정은 교유하던 승려 전상인이 보내준 회양목을 심고 소회를 담았다. 시에 나오는 곽탁타전은 당나라 유종원이 지은 종수곽탁타전(種樹郭橐駝傳)을 말한다. 곽탁타는 나무 심고 가꾸는 달인으로, 비결은 나무의 본성을 그대로 간직하도록 하여 저절로 번성하게 했다고 한다. 가수편(嘉樹篇)은 서로 친밀하게 사귀는 정을 뜻한다. 회양목을 큰 나무로 키우려는 바람이 엿보인다. 요즘 화단의 가장자리를 지키는 작은 나무로 여기지만 가지를 다듬지 않으면 지유분방하게 자라서 키가 6~7m에 이른다.

◆도산서원의 회양목 누가 심었나

존재 그 자체로 고상하고 독특한 품위와 품격을 가진 회양목 고목이 영남지역에 몇 그루 있다.

경북 경주시 내남면 이조리의 정무공(貞武公) 최진립(崔震立,1568~1636) 장군 사당인 충렬사 앞 뜰 한 구석에 있는 회양목은 경주시 보호수다. 1992년 보호수로 지정될 당시 수령이 350년, 나무높이 5m, 흉고직경이 10cm나 되었지만 지금은 줄기 상당 부분과 가지가 말라죽고 일부만 힘겹게 살아남은 실정이다. 안내 간판의 글자는 거의 지워져 보이지 않고 수세도 바로 옆에 자라는 사철나무에 눌려 있는 형국이다.

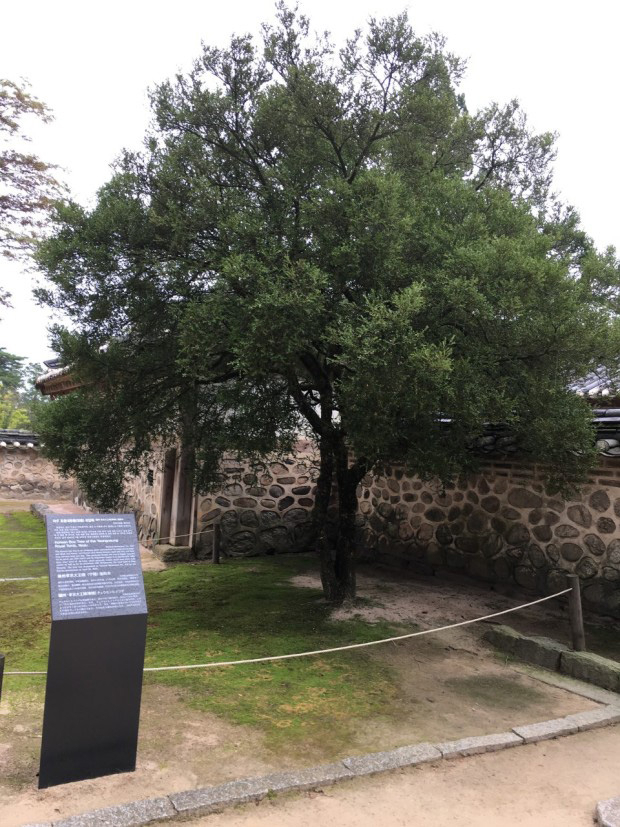

안동 도산서원에도 작은 교목처럼 외줄기로 서있는 큰 회양목이 있다. 도산서당 앞에 언제 누가 왜 심었는지 아는 사람은 없다. 선비들의 뜻을 다잡기 위해 심었다는 이야기가 있지만 안동시의 1970년대 사진에는 그 자리에 없었다. 1980년대 다 큰 나무를 옮겨 심었을 것으로 추측할 뿐이다.

경남 밀양시 삼은정(三隱亭)의 회양목은 가슴높이 밑동 둘레 72cm, 높이 약 5m로 담 모퉁이에 곧게 자라 눈여겨 볼만하다. 100여 년 전 삼은정을 건립한 선비 이명구가 형인 이익구의 집 정원에서 옮겨 왔다는 이 나무는 수령이 적어도 150년은 됐을 것으로 추정된다. 별서(別墅) 정원인 삼은정에는 앞에 방지원도를, 뒤란에 화계(花階)를 만들어서 금송, 백송, 주목, 향나무, 편백나무, 화백나무, 박태기나무, 광나무, 구골나무, 아왜나무, 무환자나무, 비자나무 등 온대와 난대의 다양한 수종을 심고 가꿔서 작은 수목원처럼 꾸며 놨다.

경기도 여주 영릉의 회양목은 천연기념물이다. 300년이 넘었고 키 4.7m, 줄기 둘레 63㎝로 우리나라 회양목 중 으뜸으로 꼽힌다.

윤년 회양목 혼자 액운을 당하지 않네[閏年不獨厄黃楊]

가난한 집은 다급한 걸 한층 더 깨닫지[尤覺貧家轉着忙]

삼백육십 일을 항상 굶주리는데[三百六旬常菜色]

다시 한 달 양식 더 필요하니 어찌 견디랴[更堪一月要添糧]

<『서계집』 제2권>

실사구시의 입장에서 주자학에 비판적인이던 서계(西溪) 박세당(朴世堂,1629~1703)이 현종 9년(1668)에 벼슬을 그만둔 후에 지은 시 「윤년」(閏年)이다. 윤년은 윤달이 드는 해로 음력 2, 3년에 한 번씩 한 달 늘어나 1년이 13개월이 된다. 한 달이 늘어난 만큼 백성들은 그해 끼니 걱정을 해야 한다. 예나 지금이나 힘없는 사람들의 생계와 나라 걱정은 오로지 그들만의 몫이다.

『대구 나무로 읽는 역사와 생태 인문학』 저자

언론인 chunghaman@korea.com