몽규와 동주를 애도하는 시간

◆자랑처럼 다시 피어나는 청년 윤동주

아침이 일어서는 것보다 먼저 일어났다. 용정시 동남쪽 허청리촌(合成利村) 동산(東山)으로 가기 위해서이다. 5개월 만이다. 용정 동산에 다시 온 건. 어느덧 미루나무는 무성하고 동산은 푸르러졌다. 조선인의 도시 용정이 훤히 내려다보이는 동산엔 봉분 낮은 무덤이 즐비하다. 지난겨울, 눈물조차 얼어버리게 할 만큼 매서운 바람을 맞으며 이 공동묘지를 얼마나 헤매었던가.

전혀 다른 계절, 전혀 다른 풍경에도 낯설지 않은 건 두 청년이 여기 있는 까닭이다. 한 치 망설임 없이 풀밭에 발을 들이니 풀이 눕고 길이 열린다. 누군가는 이미 걸어갔고 그 길은 자연스레 지워졌을, 길 아닌 길이 여기 있는 게다. 국화 두 다발을 안고 걸어가는데 시 한 구절이 입술에 와 붙는다.

겨울이 지나고 나의 별에도 봄이 오면/ 무덤 위에 파란 잔디가 피어나듯이/ 내 이름 묻힌 언덕 위에도/ 자랑처럼 풀이 무성할 거외다.

-윤동주, 《별 헤는 밤》 중에서-

이름 묻힌 언덕에도 겨울이 가고 봄이 왔다. 그 봄이 무르익어 여름이 되었다. 청년이 읊조린 시처럼 그 이름 묻힌 언덕에도 자랑처럼 풀이 무성한 게다. 울타리 쳐진 무덤, '詩人尹東柱之墓(시인윤동주지묘)' 묘비와 함께 시인의 일생과 용정시 인민정부에서 세운 '용정시 중점 문화재 보호단위' 표시 비석들이 청년을 대신한다.

제단에 국화 한 다발을 올린다. 누군가 시 《별 헤는 밤》을 낭독한다. 온통 죽음만 가득한 공동묘지에 윤동주(1917.12.30.~1945.2.16.)를 기리는 음성이 나직하게 퍼진다. 자랑처럼 풀이 무성한 이 야산에서만큼은 어떤 죽음에 대해 깊이 울먹거릴 뿐 울지 않겠다고, 그저 경건하게 미소 짓겠다고 다짐했었다.

◆청년문사 송몽규를 아시나요?

윤동주 묘역에서 10여m 떨어진 곳으로 간다. 기억한다. 또 다른 무덤으로 가는 길을. '靑年文士宋夢奎之墓(청년문사송몽규지묘)' 아들의 무덤을 쓰며 부친이 세운 비(碑)가 전부다. 윤동주와 함께 우리가 기억해야 할 청년 송몽규(1917.9.28.~1945.3.7.)다. 동주와는 고종 사촌지간으로 둘은 같은 해에 태어나 같은 해에 사망했다. 작품이 남아있지 않은 까닭일까. 그저 독립운동가로 기록됐을 뿐이다.

몽규는 중학교 3학년(1934년), 열여덟에 《동아일보》 신춘문예에 콩트 《숟가락》이 당선될 만큼 특출난 문학 영재였다. 일찍이 독립운동에 뜻을 품고 백범 김구 선생이 이끌던 중앙육군군관학교에 입학했다. 일본 경찰에 잡혀 투옥되기도 했으나 나이가 어리다는 이유로 석방되었다. 그러나 몽규의 항일은 계속되었다.

몽규는 일본 교토 제국대학교로, 동주는 일본 도쿄 릿교대학으로 가기 위해 창씨개명을 한 후 현해탄을 건넜다. 유학 생활은 순탄치 못했다. 특별고등경찰의 감시를 받던 중 1943년 7월 10일에 교토에서 치안유지법 위반으로 체포되었다. 후쿠오카 형무소에서 동주는 1945년 2월 16일, 몽규는 3월 7일 옥사했다. 둘의 나이 향년 27세였다.

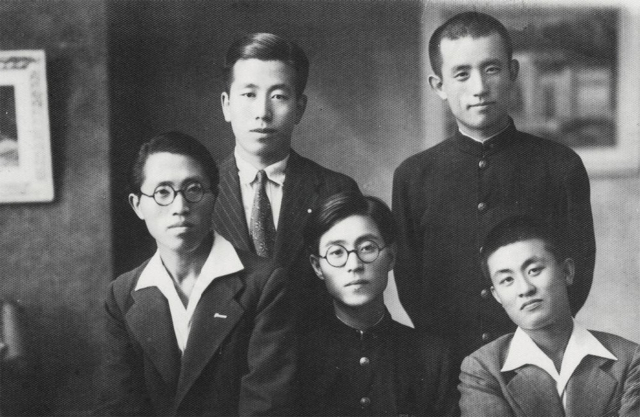

둘은 용정시 명동촌의 한 집에서 석 달 간격으로 태어나 5살이 될 때까지 한 집에서 자랐다. 학창 시절 대부분을 함께 하며 경쟁자이자 벗이자 동반자로 살다 같은 시기에 생을 마감했다.

국화 한 다발과 한국에서 준비해 온 목판 두 개를 가지런히 올린다. 동주의 시가 지금까지 세상에 남아 애송되는 것에 비해 몽규를 기억하는 이는 거의 없다. 몽규의 무덤을 참배하고 한국에 돌아가서도 안타까운 마음은 누그러들지 않았다. 그리하여 그의 작품을 찾기 시작해 콩트 《숟가락》과 시 두 편 《밤[夜]》, 《하늘과 더불어》를 찾을 수 있었다. 세상에 남은 그의 작품은 이게 전부다.

장인에게 부탁하여 나무판에 그의 시 두 편을 새겼다. 그리하여 그의 무덤에 목판 시를 헌정할 수 있게 된 게다. 나는 또박하게 시 《하늘과 더불어》를 낭독했다. 햇살이 눈부시게 떨어지는 북간도의 이른 아침이었다.

일행 중 한 가족이 수건을 꺼내 두 청년의 비를 닦는다. 다들 사진을 찍고 묘비를 읽으려 여념이 없을 때, 누군가는 아무도 알아주지 않는 것에 진심을 다한다. 나는 먼발치에서 무지근하게 밀려오는 감동을 어쩌지 못하고 눈가를 닦는다.

◆윤동주를 사랑한, '조선문학'을 사랑한 일본인 오무라 마스오

1985년 한국에 뜻밖의 소식이 전해진다. 중국 연변대학에 교원으로 간 일본 와세다대학 오무라 마스오 교수는 사람들의 기억에서 사라진 윤동주의 무덤을 찾아냈다. 그리고 가장 먼저 한국에 알렸다. 윤동주 사망 40여 년 만이었다. 한중 수교가 이루어지지 않았던 시절, 한국에 있는 윤동주의 동생 윤일주(성균관대) 교수의 부탁이 있기도 했지만, 무덤을 찾기 위해 남의 나라 동산을 헤맨다는 게 어디 그리 쉬운 일인가. 이후 마스오 교수는 윤동주 관련 저술을 본격적으로 하는가 하면, 2023년 82세의 일기로 세상을 떠나기까지 평생 윤동주 연구와 '조선문학' 연구에 몰두했다.

1985년 무렵, 일본에서 조선 문학을 연구하는 것은 비웃음이 될 만큼 낮게 취급되던 시절이었다. 일본이 조선을 식민 지배한 것에 죄책감을 가진 오무라 마스오 교수는 양심적인 일본인이었다.

길이 없는 곳에 발을 들이고 길을 낸 한 일본인 학자의 애씀으로 우리는 편히 윤동주에게로 갈 수 있게 된 것이다. 윤동주에게 이르는 길을 내어 준 오무라 마스오 교수에게 감사한 마음을 가지는 건 너무도 당연한 일이다.

◆동쪽 땅, 한반도를 밝히는 '명동촌'

인적 하나 없는 옛 명동서숙(明東書塾) 광장을 거닌다. 1899년부터 1905년에 형성된 명동촌은 문치정 · 남위언 · 김하규 · 김약연 등 네 집안이 집단으로 이주한 뒤 여러 마을을 이루며 시작되었다. 이 마을들을 일컬어 '동방을 밝히는 곳'이라는 뜻의 '명동촌(明東村)'으로 이름 붙였다.

대문 닫힌 송몽규 옛집을 한참 들여다보고 윤동주 생가로 향한다. 여전히 문은 굳게 닫혔다. 윤동주 생가 앞에서는 현지 관리인을 먼저 설득해야 한다. 설득 끝에 사진 촬영을 하지 않겠다는 약조를 한 후 안으로 들어설 수 있었다. 한국문학이 아닌 중국 소수민족 조선족 문학으로 인식하는 그들에게 어쩌면 한국인들의 극성스러운 민족애가 부담스러울 수도 있겠다.

첫걸음부터 조심스럽다. 너른 마당에 줄지어 늘어선 돌엔 윤동주의 시가 새겨져 있다. 시를 읽다 보면 어느새 기와 한 채에 이른다. 윤동주가 태어난 건물이다. 종일 머물러도 지겹지 않을 이 빌어먹을 고요가 여기 마당과 툇마루에 내려앉는다. 몽규와 동주가 툇마루에 앉아 있다. 돌아 나오는 길, 몽규의 옛집 방문이 활짝 열렸다. 햇살 마중을 하며 마당을 서성이던 몽규가 우리를 향해 나직하게 시를 읊는다.

연인이 없어 고독스럽지 않아도/ 고향을 잃어 향수스럽지 않아도/ 인제는 오직…/ 하늘 속에 내 맘을 잠그고 싶어/ 내 맘속에 하늘을 간직하고 싶어// 미풍에 웃는 아침을 기원하련다.// 그 아침에/ 너와 더불어 노래 부르기를/ 가만히 가만히 기원하련다./

-꿈별 송몽규, 《하늘과 더불어》 중에서-

박시윤 답사기행 에세이 작가