日 국보 1호 미륵보살반가상 등 문화재 60점 보유 사찰 '고류지'

설립자=백제 아좌태자 설 유력

9월, 이른 여름부터의 폭염을 건너 기어코 포플러나무들도 시들고 있다. 가을이 오고 있나보다. 문득 코로나 팬데믹 전 해마다 대구공항에서 훌쩍 날아가곤 했던 교토의 그 습기 품은 나무들, 꽃들, 풀들이 풍기던 냄새가 아련해 눈을 감는다. '님 그리워/ 애닳게 기다릴 제/ 드리운 발 스치며/ 무심히/ 가을바람만 지나가네' 가을, 오늘은 하늘도 흐리니 만요슈(萬葉集)의 한 편 와카(和歌)를 읊을 날이 된 모양이다.

1986년 일본과 한반도 사이 은폐된 어두운 비밀을 파헤친 소설가 최인호의 '잃어버린 왕국'은 20대인 내게 던져진 일종의 화두(話頭) 같은 것이었다. 중국 집안(集安)의 광개토태왕비, 일본 서기(日本書紀)와 칠지도(七枝刀) 그리고 만요슈의 절세가인 백제계 시인 누카타노 오키미, 일본 역사상 최고의 미인으로 꼽히는 그녀와 덴지, 덴무 왕들과의 애틋한 로맨스까지 고스란한 간사이(関西)는 어느 샌가 내겐 잃어버린 상상의 정원처럼 되어 있다.

◆고류지(広隆寺)에서 만나지 못했던 목조미륵보살반가상

한여름 빛이 스러져가던 그해 가을 초입 나는 교토 고류지(広隆寺)로 향했다. 봄에 다녀온 나라의 호류지(法隆寺)에서 금당벽화 관세음보살 채색화 한 점을 산 얘기를 친구에게 했더니 반드시 고류지를 다녀오라는 말을 기억해서였다. 사철(私鐵) 한큐선을 타고 역에 내려 다시 작은 시골 버스로 다다른 고류지 팔작지붕 정문을 보니 감개무량하다.

호류지가 아스카시대의 상징이라면 고류지는 비록 소실되어 복원했다지만 그 직후 헤이안시대 초기 건축 형태다. 동화사나 파계사 같은 편안함이 시텐노지(四天王寺), 호류지, 고류지 등 일본 7대 절을 건립한 쇼토쿠 태자가 백제의 아좌태자라는 설도 일리 있게 여겨진다. 일본 고액지폐에 늘 그려진다는 태자와 신라계 호족이자 재력가로 절을 창건한 아명이 광륭(廣隆)이었다는 하타노 가와카쓰(秦河勝)을 떠올리며 경내에 들어섰다.

고즈넉하다. 나 외엔 방문객이 아무도 없는 듯하다. '나무와 꽃 그리고 대각선에서 바라본 건물' 외 촬영 금지라는 말을 듣고 갔던지라 사진을 찍을 염은 애초에 내지도 않았지만, '한반도에서 도래된'에 민감한 일본인들에 그저 실소했다. 사실 내가 갔던 2019년부턴 반가사유상이 모셔진 영보전 외엔 촬영이 가능했다는데 그 정보를 당시 알 리 없었던 나는 그저 잎 큰 나무들과 꽃들처럼 조용히 참도를 따라 걸었다.

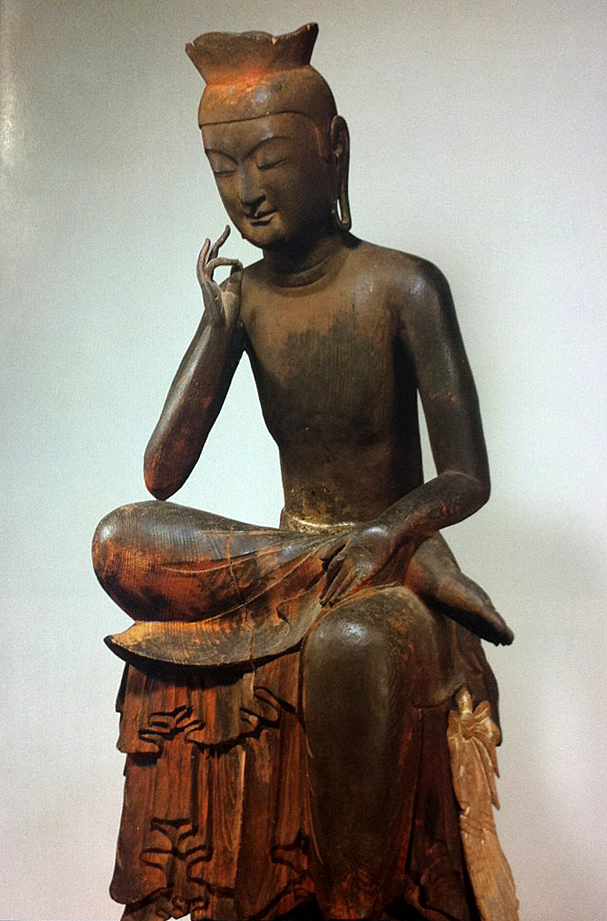

약사당과 지장당을 지나고 부들과 개구리밥이 떠 있는 녹태 낀 연못을 지나 영보전으로 갔다. 드디어 나는 카를 야스퍼스가 '이 불상만큼 인간 실존의 진정한 평화로운 모습을 구현한 예술품을 지금까지 본 일이 아직 없다.'며 극찬한 일본 국보 1호(현재는 번호를 매기지 않는다.) 목조미륵보살반가상을 친견하는 것이다.

조명을 최소한 줄여 조도가 낮은 영보전 내부는 어둠에 익자 천천히 눈에 들어왔고, 좌대 가득 놓인 가람 입구에나 있을 법한 거대한 목조상들에 나는 깜짝 놀라고 만다. 십이지신상, 십일면관음보살상, 불공견삭관음상, 천수천안관음상 등 국보 12점, 보물 48점이 있다는 고류지의 위상이다. 쇼토큐의 3세, 33세 목조상, 하타씨 부부 목조상까지 온갖 생각을 하며 바라보며 향을 올리고 목조미륵보살반가상을 찾았다. 없다. 없었다.

빈 좌대 두 개, 그 옆엔 '나루히토 일왕 즉위 특별 기념전을 위해 도쿄국립박물관 대여'란 팻말이 붙어 있다. 아, 나의 염원이 하늘에 닿지 않음인가. 너무 허탈했다. 신라 진평왕이 쇼토큐를 위해 보냈다는 또는 딸 덕만공주(선덕여왕)의 앞날을 고려해 태자의 어머니 스이코여왕을 위해 보냈다는. 우리나라 국보 83호 금동미륵보살반가사유상과 닮은, 부러진 손가락 복원으로 신라 적송임이 밝혀진 그 목조미륵보살반가상이 없었다.

'노 재팬'인 한창인 국내 정서를 무시한 채 혼자 여행을 온 탓인가, 한참 생각했다. 나중 일이지만 그해 10월 나루히토 일왕 즉위식 기념으로 도쿄국립박물관 특별전에서 보관을 쓴 채 신비한 미소를 짓고 있는 고류지의 반가사유상을 만날 수 있었다. 옆에 상투 모양 관을 쓴 녹나무로 만들었다는 반가사유상도 함께였다. 안내 패찰에 '고류지 소재'라 적혀 있다. 갑자기 울컥했다. 여기 계셨군요.

◆도시샤 대학(同志社大学), 시인 윤동주와 정지용

도시샤 대학(同志社大学) 이마데가와 캠퍼스엔 1995년 세워진 윤동주, 정지용 두 시인의 시비(詩碑)가 있다. '넓은 벌 동쪽 끝으로/ 옛 이야기 지즐대는 실개천이 회돌아 나가고/ 얼룩백이 황소가 해설피 금빛 게으른 울음을 우는 곳/ -그곳이 차마 꿈엔들 잊힐리야'로 시작되는 시 향수(鄕愁)로 잘 알려진 충북 옥천 출신의 정지용 시인과 '죽는 날까지 하늘을 우러러/ 한 점 부끄럼이 없기를/ 잎새에 이는 바람에도/ 나는 괴로워했다' 서시(序詩)를 쓴 윤동주 시인은 도시샤대학 출신이다.

와세다대학, 게이오기주쿠대학과 함께 일본 3대 사립 대학 중 한 곳인 이 대학에는 일제강점기부터 한국 유학생이 많았다. 도시샤대학은 일본 왕실의 각종 의전행사가 열리는 교토교엔이 맞은편에 있어 찾기도 쉽다. 1942년 도시샤대에 입학한 윤동주는 이듬해 사촌 송몽규와 함께 독립운동 혐의로 체포되어 후쿠오카 형무소에서 광복을 불과 반 년 앞둔 1945년 2월 27세로 요절했다.

정지용은 이상(李箱)의 시를 발굴하고 박목월, 조지훈, 박두진 등 청록파 시인을 등단시킨 혜안을 가진 한국 토속적 이미지즘 시로 숭상받던 '시인들의 시인'이었다. 1948년 윤동주 유고시집 '하늘과 바람과 별과 시'를 상재할 때 정지용이 서문을 썼다. 1950년 6·25 때 김기림, 박영희 등과 서대문형무소에 투옥, 납북되었다가 사망했다.

1993년 4월 북한에서 발행하는 '통일신보'는 정지용이 1950년 9월 납북 때 경기도 소요산 부근에서 미군 폭격으로 사망했다는 기사를 발표하기도 했다. 현재 희귀본인 윤동주의 '하늘과 바람과 별과 시'와 정지용의 시집 '백록담'은 대구문학관에 소장되어 있어 전국 곳곳의 문학관과 도서관의 부러움을 사고 있다.

교토 인근 헤이안 귀족들이 화려한 귀족문화를 꽃피운 우지(宇治)에는 무라사키 시키부의 천 년 전 귀족소설 '겐지 모노가타리' 뮤지엄이 있다. 그 아래쪽 뵤도인(平等院)을 지나 서쪽 강가 흔들다리 옆에는 윤동주 시인이 체포되기 1개월 전 친구들과 다녀간 곳이라 탄생 100주년 기념시비가 세워져 있다. 시 '새로운 길' 시비를 새겼는데 민들레가 '문들레'로 잘못 씌어진 것이 못내 아쉽다. 문득 윤동주의 '너무 쉽게 씌어진 시'가 떠올라 쓸쓸하게 혼자 강가에서 되뇌어보았다.

'창밖에 밤비가 속살거려/ 육첩방(六疊房)은 남의 나라// 시인이란 슬픈 천명인 줄 알면서도/ 한 줄 詩를 적어볼까// 땀내와 사랑내 포근히 품긴/ 보내주신 학비 봉투를 받아// 대학 노트를 끼고/ 늙은 교수의 강의 들으러 간다// 생각해보면 어릴 때 동무를/ 하나, 둘, 죄다 잃어버리고// 나는 무얼 바라/ 나는 다만, 홀로 침전(沈澱)하는 것일까?// 인생은 살기 어렵다는데/ 시(詩)가 이렇게 쉽게 씌어지는 것은/ 부끄러운 일이다// 육첩방은 남의 나라/ 창밖에 밤비가 속살거리는데// 등불을 밝혀 어둠을 조금 내몰고/ 시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나// 나는 나에게 적은 손을 내밀어/ 눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수'

박미영(시인)