미술사 연구자

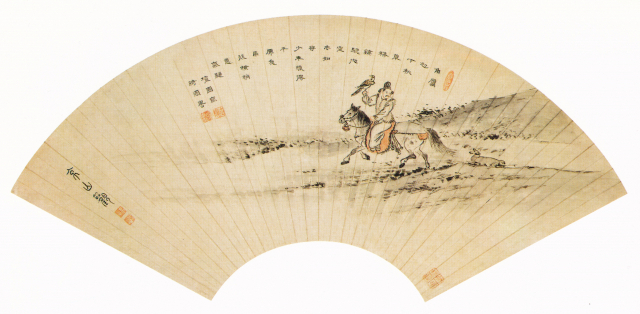

모피 배자를 입고 매사냥에 나선 귀인(貴人)을 그린 김홍도의 '응렵도'이다. 오른손에 매를 얹었고 왼손에는 화려하게 치장한 말의 고삐를 쥐었다. 말방울과 다래의 붉은색이 화면에 상서로움을 더한다. 말은 앞으로 가는데 주인공은 고개 돌려 따르는 사냥개를 바라본다. 애견과 눈을 맞추며 나지막한 언덕을 돌아 나와 사냥터로 향하는 모습을 그렸다. 박진감 있는 사냥 장면 대신 앞으로 벌어질 호쾌한 풍류를 은근하게 드러내며 함축한 것이다.

길들인 매와 사냥개를 데리고 하는 매사냥은 최고의 겨울 스포츠였다. 매사냥을 그린 김홍도의 그림이 몇 점 더 전하는 것은 그만큼 수요가 많았기 때문이다. 양반 중에서도 그림에 취미가 있는 무반(武班)이나 매사냥을 즐긴 계층에서 이런 그림을 선호했을 것이다. 사냥은 체력단련이자 일종의 군사훈련인 상무(尙武)의 일이어서 문치(文治)를 중시한 조선시대에는 사냥그림이 흔치 않았다.

사냥그림이 나오게 된 배경은 중국의 새로운 유행과 수입 출판물의 영향이다. 청나라 호렵도(胡獵圖)가 조선에 알려졌고, '당시화보'(唐詩畵譜)에 사냥 관련 시와 그림이 실려 있었다. 만주족인 청나라 황제들은 기마수렵을 신성한 의식으로 여겨 황실에서 사냥그림이 많이 그려졌고 민간에도 전파되었다. 명시와 그림을 조합한 '당시화보'는 화가들이 창작에 참조한 그림 교본이었고 애호가들에게는 복제 명화집이었다.

'응렵도'의 화제시는 '당시화보'에 나오는 왕창령의 '사냥을 구경하며'인 '관렵'(觀獵)이다.

각응초하추초희(角鷹初下秋草稀) 각응매가 듬성한 가을 풀 사이로 막 내려앉으니

철총포공거여비(銕驄抛空去如飛) 철총마는 허공으로 내달리며 나는 듯 달려가네

소년렵득평원토(少年獵得平原兎) 소년은 들판에서 토끼를 사냥해

마후횡초의기귀(馬後橫梢意氣歸) 말 위에서 채찍 비껴들고 의기양양 돌아오네

단원사(檀園寫) 기원서(綺園書) 경산관(京山觀)

단원(김홍도)이 그리다. 기원(유한지)이 글씨를 쓰다. 경산(이한진)이 감상하다.

'당시화보'는 시를 쓴 글씨와 시를 그린 그림으로 시서화 일치의 이상을 제시했고, '응렵도'는 그런 예술적 경지를 조선적으로 구현했다. 시를 쓴 유한지는 예서로 당대 으뜸이고, 감상했다는 관기(觀記)를 쓴 이한진은 전서의 고수여서 이들의 글씨는 이 시 의도(詩意圖)의 품격을 더욱 높였다. 응렵객(鷹獵客)인 어느 그림 애호가를 위해 세 대가가 협업했을 것이다. 여름부채에 겨울사냥을 그려 부채바람이 더욱 시원했을 것 같다.

미술사 연구자