항일 3대(代) 명문가

"우리는 대한의 독립 광복을 위하여 우리의 생명을 희생에 바침은 물론, 우리들이 일생의 목적을 달성하지 못할 때에는 자자손손이 계승하여 원수 일본을 완전히 구축하고 국권을 광복하기까지 절대로 변하지 않고 한마음으로 힘을 다할 것을 천지신명에게 맹서함."(광복회 맹세문)

1915년 8월 25일(음력 7월 15일) 대구 달성공원에선 비밀결사 (대한)광복회가 결성되고 회원 200여명은 독립운동에 신명을 바칠 것은 다짐했다. 또 독립 광복의 목적을 이룰 수 없으면 '자자손손'(子子孫孫) 계승, 일본을 몰아낼 때까지 독립운동에 나설 것을 맹세했다. 복국(復國)의 각오를 다지듯, 결성일도 1392년 조선 개국일과 같았다.

온나라가 거대한 감옥이던 암흑의 1910년대 한가운데 등장한 국내 최대 무장 비밀단체 광복회 맹세처럼 독립운동은 그렇게 시작됐다. 부자(父子)에서 조손(祖孫)까지 대(代)를 잇는 등의 독립운동 명문(名門) 사례가 숱하게 나타났다. 3대를 잇는 항일 투쟁도 드물지만 생겼다.

◆이상룡·이만도 집안 3대 활약

독립운동은 1894년 의병에서 1945년 8월 14일 광복 직전까지 멈추지 않았다. 나라 안팎에서 독립의 염원은 한순간도 사라지지 않았고, 조손까지 3대로 이어진 까닭이었다. 독립운동사에서 빛났던 대구경북이었던 만큼 3대 독립운동 명문가(名門家)도 당연했다.

국가보훈처 공적조서 기준으로, 전국(16,932명)에서 가장 많은 2,373명의 독립운동가를 배출한 경북(대구 포함)에서도 안동은 '독립운동의 성지(聖地)'로까지 불린다. 안동은 383명의 독립운동유공자가 서훈을 받아 전국 시·군 지자체 가운데 최다이다. 그런 안동에서도 석주(石洲) 이상룡(李相龍)과 향산(響山) 이만도(李晩燾) 집안은 모두 3대 독립운동가를 배출했다.

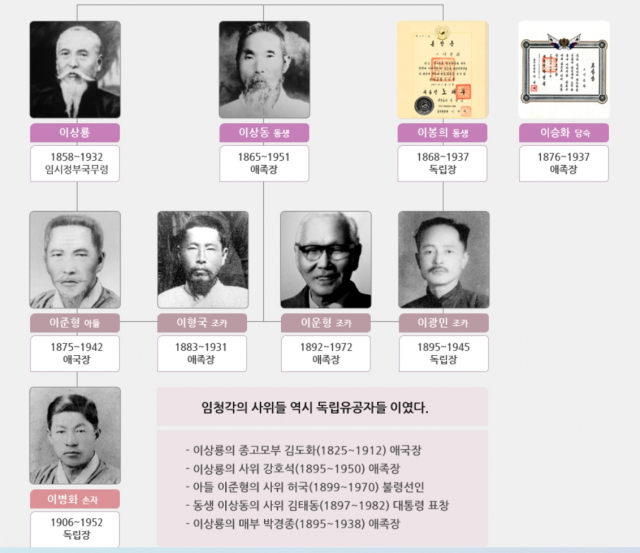

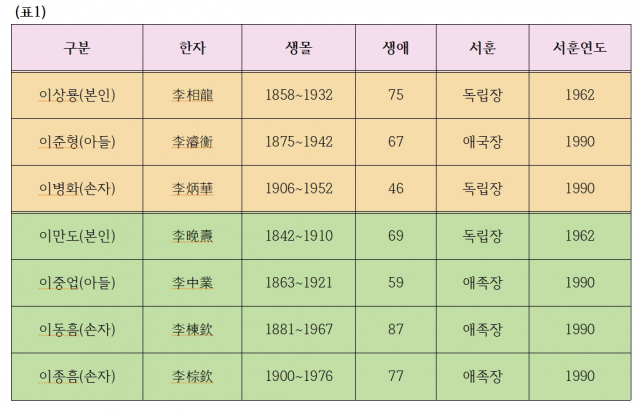

이상룡은 임시정부의 초대 국무령을 지냈다. 아들 이준형(李濬衡), 손자 이병화(李炳華)까지 독립운동에 나섰다. 이들 3대 활동과 함께 이상룡을 도운 부인 김우락(金宇洛·1854~1933)과 이병화와 결혼한 손부(孫婦)이자 왕산 허위(許蔿) 집안의 허은(許銀·1907~1997)도 독립유공자로 서훈을 받은 항일의 대표 집안이다.

이들 이상룡 집안(국무령이상룡기념사업회 홈페이지 자료)에서는 이들 3대 독립투사 외에 이상룡 동생 이상동(李相東·애족장)과 이봉희(李鳳羲·독립장)도 서훈을 받았다. 게다가 이상동의 두 아들 이형국(李衡國·애족장)과 이운형(李運衡·애족장), 이봉희의 아들 이광민(李光民·독립장)도 독립운동가였으니 독립운동의 명문가라 불러도 손색이 없을 만하다.

또 1895년 일제의 명성황후 시해 때 경북 예안에서 의병대장으로 활동한 이만도 집안도 3대의 독립운동을 펼쳤다. 이만도는 1905년 을사늑약 체결에 을사5적의 처형을 요구하는 상소를 올렸다. 그러나 1910년 8월 29일 나라가 일제에 망하자 곡기마저 끊고 단식에 들어가 24일만에 숨을 거두며 자정순국(自靖殉國)의 길을 걸었다.

이만도의 순국 이후 아들 이중업(李中業) 역시 1919년 파리장서운동에 참여해 항일 투쟁을 이어갔고 그의 두 아들 이동흠(李棟欽)과 이종흠(李棕欽) 형제 역시 독립운동에 나섰다. 이동흠은 (대한)광복회와 경북유림단의 군자금 모금 활동에 기여했다. 이종흠은 모험단원으로 국내 군자금 모금 활동을 지원해 3대의 독립운동을 했다.

특히 이중업의 부인 김락(金洛)은 경북 예안 3월 만세운동에 참가했다가 일제의 잔혹한 고문에 두 눈을 실명하는 고통을 당하고도 굴하지 않아 애족장을 서훈받았다. 이랬으니 어쩌면 두 아들(이동흠·종흠)의 독립운동은 피할 수 없는 운명이었으리라.

◆김진만 아들·손자도 활동

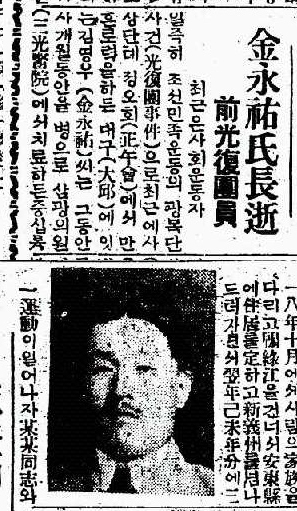

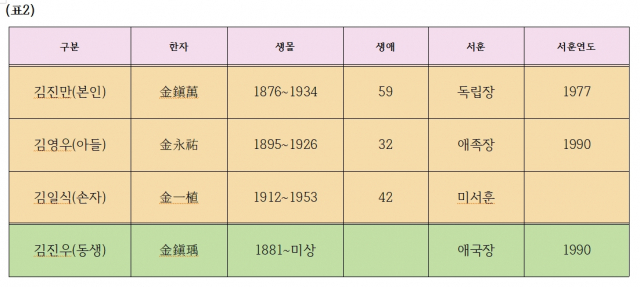

전국 광역시에서는 서울 다음 많은 독립운동가를 배출한 도시가 대구였다. 이런 대구의 3대 독립운동가 집안으로는 긍석(肯石) 김진만(金鎭萬)을 꼽을 수 있다. 특히 이들 집안 3대 독립운동가 경우 김진만보다 아들 김영우(金永祐)와 손자 김일식(金一植)이 불과 30~40대에 삶을 마치고 말아 안타까움을 더해주고 있다.

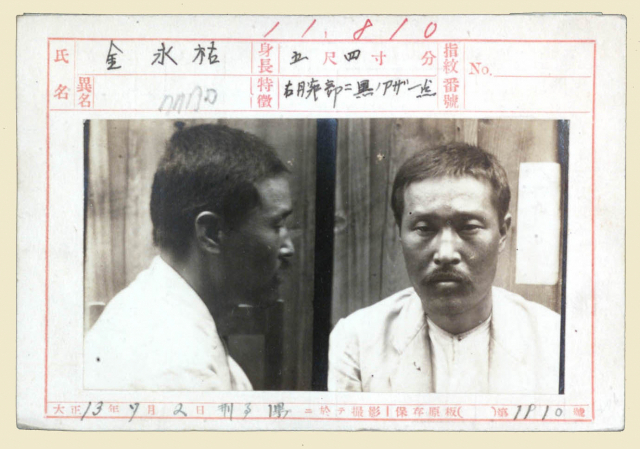

김진만은 1915년 결성된 (대한)광복회원으로 대구부호 대상 군자금 마련을 위해 동생 김진우와 함께 나섰다. 김진만은 장인 서우순 집에서 소위 '대구권총사건' 또는 '애국단사건'으로 알려진 군자금 마련을 하려다 징역 10년, 동생 김진우는 징역 12년을 선고받아 대구감옥에 투옥됐다. 그런데 거사에 합류했던 김진만 처남이자 서우순 아들인 서상준(徐相俊)은 결국 자살로 삶을 마치는 비극이 빚어졌다. 독립운동과 아버지에 대한 도리(道理) 사이의 갈등이 원인은 아닌지 모를 일이다.

또 김진만의 4남 6녀의 둘째인 아들 김영우도 젊은 시절 약종상을 하면서 대구감옥의 아버지 형제를 지켜보며 독립운동에 합류했다. 그는 1920년 상해 임시정부를 위한 군자금 모금 활동을 벌였고 정오회, 대구노동공제회에 가입해 활동했다. 그러나 투옥 중에 얻은 병의 후유증으로 32세로 순국하자 대구에서는 처음 사회운동단체연합장으로 장례가 치러졌다.

김영우 장남인 김일식은 일찍부터 할아버지 김진만과 아버지 김영우의 투옥과 독립운동을 보며 자란 영향인지 1920~1930년대 대구 학생운동 핵심으로 떠올랐다. 그는 대구고등보통학교에 다니며 1927년 사회주의 사상의 비밀결사인 구화회(丘火會)에 참여했다. 1928년 에는 일본인 교사의 이순신 장군 폄하를 계기로 벌어진 동맹휴학에 참가해 퇴학됐다.

1930년대 대구 학생운동의 대표 인물로 알려진 그는 사회주의운동 세력이나 공산주의자 조직과 함께 활동을 벌이기도 했다. 그러다 1932년 징역 2년 6개월을 선고받아 할아버지 형제와 아버지가 갇힌 대구형무소(옛 대구감옥)에서 옥고를 치뤘다. 광복 이후 조선공산당 참여 활동 등이 있었으나 6·25전쟁 이후 행적은 지금까지 제대로 밝혀지지 않고 있으며 독립운동서훈도 아직 이뤄지지 않고 있다.

한편 경기도 용인 출신 3대 독립운동가 집안 사연도 있다. 의병장 출신 오인수(吳寅秀·미서훈)와 아들 오광선(吳光鮮·독립장), 오광선의 두 딸 오희영(吳熙英·애족장)과 오희옥(吳熙玉·애족장)이 주인공이다. 여기에 오광선 부인 정현숙(鄭賢淑·애족장)과 오희영 남편 신송식(申松植·독립장)도 서훈을 받아 3대 독립운동가 집안으로 평가된다.