1985년 3월, 마치 봄을 시샘이라도 하듯이 2월의 끝을 덮쳐버린 잔설이 남아 있던 어느 날이었다. 학생회관 앞, 야외공연장 콘크리트 계단에 그 친구는 앉아 있었다. 신산한 바람이 불고 있었다. 강제휴학, 강제징집을 마치고 막 복학한 그의 얼굴은 그다지 밝아 보이지 않았다.

"학교에서 할 일이 있을까?" 이미 많은 친구들이 공부를 포기하고 공장(우리는 현장이라 칭했고 정권은 대학생들의 위장취업이라 불렀다)으로 들어간 뒤였다. 어쩌면 그에게 학교에 남는다는 것은 부담스러운 일이었는지 모른다. 그의 이야기 끝에 불편함이 묻어 나왔다. 그랬을 것이다. 자신을 강제 휴학시킨 교수들과 다시 만나는 것도, 이미 학교를 떠나 치열한 삶을 살고 있는 동기들을 보는 것도 세상을 바꾸겠노라고 외쳤던 젊은이들에게는 쉽지 않은 노릇이었다.

하지만 그는 다시 어렵게 복학을 했다. 그리고 그해 가을, 우리는 학교라고 불렀던 교도소에서 다시 만났다. 1년을 넘긴 형기를 마치고 1987년 6월을 거쳐 오랜 시간 우리는 서로를 보지 못했다. 그가 다시 교도소를 다녀왔다는 소식과 결혼을 하고 아이를 낳았다는 소식을 들었을 때, 우리는 이미 서로 다른 길을 가고 있었다. 그리고 15년이 흐른 어느 날, 그의 부고를 받았다. 어떤 친구는 그가 운동을 포기하고 연락을 끊고 살았다고 했고 또 어떤 친구는 그가 고문 후유증으로 망가져 힘든 죽음을 맞이했다고 분노했다. 이혼한 아내와 남겨진 아이는 아무런 말이 없었다. 바람이 몹시 찬 가을, 49재를 지내고 돌아오던 날, 친구들은 애써 그의 이야기를 피했다. 일용직 노동자로 삶을 마감한 그의 휴대폰에는 친구들의 전화번호조차 지워지고 없었다고 했다. 가족들의 전화번호마저 없었더라면 그를 증명할 아무 것도 없었노라고 누군가가 말했다. 이름 없는 죽음이었다.

그 친구가 복학하던 해, 학교의 보직을 맡았던 어떤 교수는 우리들에게 말했다. "세상에 정의가 승리한 역사는 없어" "너희가 외치는 정의는 그저 공허한 메아리일 뿐이야" 그는 우리가 교도소에 들어갔다 나온 시간, 민주화의 바람을 타고 민주화교수협의회의 구성원이 되어 있었다. 그리고 1987년의 6월을 지나 대학 최고의 자리를 차지했다. 누구도 이의를 제기할 수 없는 직선이었다. 그 뒤, 얼마 지나지 않아 그는 국회의원 배지를 달았다. 사람들은 노년의 그가 손수 막걸리를 사러 다니는 소탈(?)한 모습을 보고 이웃집 할아버지처럼 느껴진다고 말했다. 또 이런 사람이야말로 지역의 어른이 되어야 한다고 말하곤 했다.

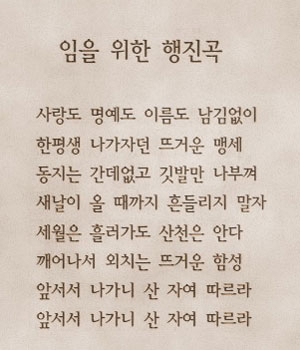

/사랑도 명예도 이름도 남김없이/한평생 나가자던 뜨거운 맹세/동지는 간데없고 깃발만 나부껴/새날이 올 때까지 흔들리지 말자/세월은 흘러가도 산천은 안다/깨어나서 외치는 뜨거운 함성/앞서서 나가니 산 자여 따르라/앞서서 나가니 산 자여 따르라. (임을 위한 행진곡)

다시 가을이 오고 있다. 살을 에는 듯 추웠던 1987년의 그 겨울밤, 술에 취해 길에 쓰러져 있던 취객을 파출소로 업어다주던 그 친구는 수배 중이었다. 어떻게 사는 것이 옳고 틀렸는지 가끔 세상은 묻는다. 분명 그 대답은 살아가면서 잊지 말아야 할 것들에 있다. 삶이 너무 팍팍해서 정말 아무 것도 못하고 있을 때, 그 친구를 생각한다. 그가 살아 온 젊은 날의 치열함이 없었더라면 우리는 과연 희망이란 글씨를 가슴에 새길 수 있었을까?

0.65평의 독방 안에서 우리는 얼마나 스스로를 배신하고 또 그것에 절망했던가? '희망을 가지자'라는 구호가 쓰인 교도소 입석을 지날 때 마다 늘 굳게 닫혀 있었던 그 거대한 철문 앞에 버티고 서 있던 절망은 인간이기 때문에 가져야 했던 나약함이 아니었을까? 격자무늬 창살 너머로 손바닥만큼의 햇살이 헤집고 들어온 순간, 숨죽여 울었던 고백은 얄팍한 감상이었을까? 이제는 많은 사람들이 이 노래를 잊었다. 매일 아침, 창 밖 담장 위에 까치가 날아와 울 때, 갇힌 자의 자유는 그저 0.65평에서 부르던 이 노래뿐이었거늘 다시는 돌아갈 수도 돌아갈 용기도 없음을 안다.

이제 친구들은 그를 잊었고 대학이 아니라 사회에서 강의를 하고 노 교수만이 기억된다. 우리가 만들고 싶어 했던 세상은 과연 누구를 위한 것이었을까? 살아 남은 자의 슬픔은 오늘 이 순간, 비겁한 변명으로 소리 없는 통곡이 된다.