민족주의 역사서 '대동사' 단군 國祖로 발해사 포함

제국주의 침략자들은 피지배 민족의 자연'환경'물산은 탐욕스런 눈으로 바라보되, 그들의 역사는 보잘 것 없는 존재로 멸시했다.

'인도의 역사'를 저술한 영국인 제임스 밀은 피지배 민족인 인도의 역사를 힌두 문명-모슬렘 문명-영국 문명으로 구분했다. 시기 구분의 기준으로 종교와 식민지 지배를 혼용한 이상한 형태다. 더구나 '영국 문명'이란 시기 설정에서 알 수 있듯이 침략자의 안중에 인도인의 존재 따위는 보이지도 않는 것이었다.

#민족사 연구는 민족 보존의 길

일제의 한국 침략과 식민지 지배 이데올로기인 식민사관은 제국주의 국가 가운데에서도 가장 전형적이고 침략적인 역사 인식을 보여준다. 조선사편수회에서 엄청난 예산을 들여 만들어낸 '조선사' 35권은 2만4천여 쪽에 달하는 방대한 분량으로 식민사학의 결정판이었다. 책은 자료집을 표방했지만 실은 타율성'정체성'당파성론 등 식민사관에 의해 선별된 자료를 집중 제시, 한국사 연구의 범위를 제한하고 방향을 규정하고자 한 것이다. 그래서 실제 역사 서술보다도 더 간교하고 침략적이며 큰 해악을 끼쳤다. 1940년 일본 왕은 자신의 생일 날 이 책의 발간을 주도한 구로이타 가쓰미 등에게 훈장을 주고 식민사학의 완결을 축하했다. 책은 일왕이 앞장선 침략의 산물인 것이다.

일제의 한국 침략과 식민지 지배의 궁극적 목표는 한민족 말살이었다. 일제는 그 수단으로 우리말과 글을 금압(禁壓)했고 역사를 왜곡'날조했다. 제국주의 국가 중 이처럼 피지배 민족의 존재마저 부정한 것은 일제가 유일하다. 따라서 독립운동사에서 민족사의 연구는 직접 총칼을 들고 일제와 싸운 것은 아니지만 그에 못지않게 중요한 분야로 평가되는 것이다.

일제의 무차별적 역사 왜곡에 대항해 민족사를 연구하는 것은 민족 보전을 위한 길이었다. 이 때문에 역사 연구는 민족주의적 성향을 분명히 하고 독립투쟁과 병행했다. 이를 역사 민족주의라 하며 신채호와 박은식이 대표적 인물이다.

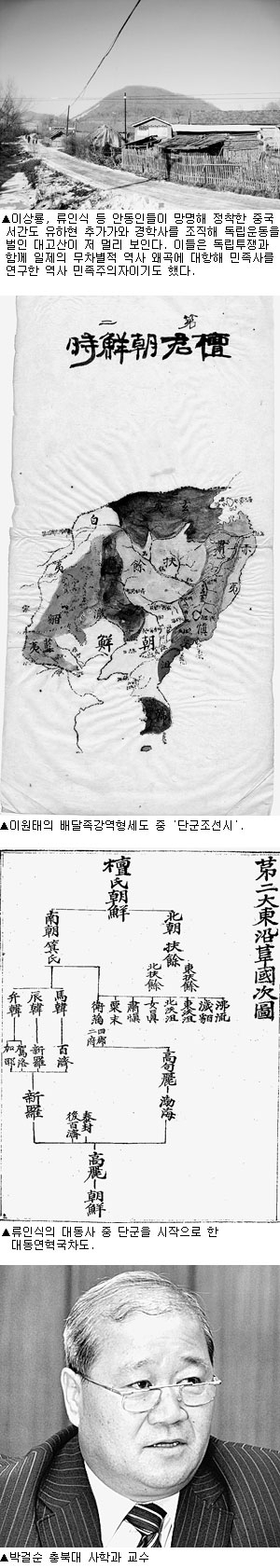

망국을 당하자 만주를 뚫어져라 응시한 사람들이 있었다. 경북 안동 출신의 이상룡, 류인식, 이원태가 그들이다. 이들은 만주로 망명하거나 다시 귀국해 독립투쟁과 역사연구를 같이 했다. 안동처럼 한 고장의 유림들이 친인척, 가족과 함께 집단으로 망명해 독립운동을 펼친 사실은 독립운동사에서 독특한 사례다. 한 고장 출신 인사들이 역사 민족주의에 입각해 역사 저술을 남겼다는 사실도 다른 곳에서는 볼 수 없는 현상이다.

석주 이상룡은 망국 직후 만주 지도를 펼쳐놓고 고심했고 만주 망명 직전인 1910년 겨울 '국사'를 저술했다. 그는 황망한 망명길에서도 만주에 대한 책을 읽으며 역사 저술에 골몰했다. 만주는 부여의 옛 영토이기 때문에 우리 땅이며 고구려의 유족이 발해로 모인 것이기 때문에 만주에 사는 사람들은 동포라고 여겼다. 즉, 만주는 과거는 물론 현재에도 우리 민족사에서 계속성과 동질성을 지닌 곳으로 인식한 것이다. 석주는 우리 역사의 계통이 단군-부여-고구려-발해로 이어지는 것으로 이해한 것. 그는 '삼국사기'의 편년을 무시하고 고구려 중심의 역사인식을 지녔고 한말의 역사가들이 추종하였던 삼한정통론도 부정했다. 그러나 그는 이주 동포들의 생존을 위해 중국과의 근친성을 강조하지 않으면 안 되는 처지였다. 신채호와 박은식은 고토 회복론의 관점에서 만주의 역사를 설명했으나 그는 수많은 망명자의 생존을 책임져야만 했기 때문에 본의 아니게 중한일체(中韓一體)를 외칠 수밖에 없었음을 이해하여야 한다.

#만주, 부여 옛 영토이기에 우리 땅

동산 류인식은 이상룡과 함께 만주로 망명했다가 귀국, 평생 민족운동을 한 인물이다. 그가 위정척사로부터 계몽사상으로 생각을 바꾸자 부친으로부터 의절을 당하고 스승으로부터 파문당한 것은 유명한 사건이었다. 혁신유림으로 고난의 길을 걸으면서도 1917년 '대동사'의 초고를 완성했고 이는 박은식과 신채호도 저술하지 못한 통사 체계로 11권이나 되는 방대한 분량이다.

동산은 단군을 국조로 하고 배달족을 종족으로 해 민족사를 서술했다. 북조 부여와 남조 기씨 아래에 통일 왕조인 고려로 이어지기까지 존재했던 수많은 정치세력과 집단을 족통의 전개와 남북의 방위에 따라 구분하는 독특한 남북조사관을 펼쳤다. 이 같은 인식은 대종교 사관의 영향에 따른 것이었는데, 특히 발해가 우리 민족사임을 강조했다. 이 부분은 중국이 해괴한 동북공정으로 발해를 중국사로 편입시키려고 한 억지 주장을 예견이라도 하였는지 매우 통렬하다.

조선시대 부분에서는 망국의 원인을 규명하는데 주력했고 근대사 부분에서는 일제의 침략을 빠짐없이 기록해 뒀다. 역사 저술의 조건이 열악했던 일제의 무단통치 아래에서 이 같은 민족주의 역사서가 만들어지고 보존될 수 있었던 것은 역사 민족주의의 저력을 보여주는 것이라 할 수 있다.

#안동인들 역사 저술은 독립운동

원대 이원태의 역사저술도 특기하다. 퇴계의 14대 손이나 이상룡이나 류인식에 비해 거의 알려지지 않은 인물이다. 그러나 혁신 유림으로 단발을 결행, 종문에서 죄인으로 낙인찍힌 점, 만주로 망명한 뒤 독립운동을 하다가 귀국해 민족운동을 펼치며 역사저술을 남긴 점 등은 류인식과 흡사하다. 1918년 귀국한 그는 대종교주 김교헌의 지도를 받으며 '배달족강역형세도'를 저술했다. 이 책은 신흥무관학교 교재로 이용된 것으로 알려져 있다. 원대의 '배달족강역형세도'는 역사서술이 아니라 우리나라의 강역을 시대별로 44장의 지도로 그려낸 매우 특이한 형태다. 그는 만주와 한반도에 존재했던 종족 전체를 신성한 단군의 후예로 다뤘다. 국가사가 아니라 민족사를 그리고자 한 것인데 김교헌과 류인식의 남북강(남북조)사관은 물론 박은식이 주장한 대동사관'만한사관과 일치하는 인식 체계다.

안동인의 역사저술은 망명과 독립운동이라는 상황에서 진행됐다. 또한 대종교의 영향을 받았다는 사실과 당시 국내에 있던 어느 민족주의 사가보다도 훨씬 역사 민족주의가 강렬하다는 점도 같다. 그러다보니 현대 역사학의 관점에서 한계로 지적될 부분도 적지 않다. 하지만 당시의 시대적 상황을 전제하지 않고 지나치게 현대사학의 잣대만 들이대 함부로 평가하는 것은 타당하지 않다.

한국 근대사학이 중국이나 일본은 물론 여타 국가들보다 민족주의적 성향이 농후한 까닭은 일제의 민족말살에 대응해 민족 보전을 도모한 역사 민족주의에 기인하는 것이기 때문이다. 따라서 일제 강점기의 역사 민족주의가 수행한 역할 가치를 부정하는 것은 독립운동의 역사를 부정하는 것이다.

◆민족주의자 류인식의 '대동사'

'대동사(大東史)'는 동산 류인식이 서간도로 망명했다가 안동으로 돌아온 1912년부터 저술을 시작, 1920년대 전반기까지 수정과 보완을 계속한 역사서다. 책 이름에서 알 수 있듯이 우리 민족사를 철저한 민족주의 사관에 기초해 서술한 통사로 1910년대 희귀한 저술로 평가된다.

일제의 무단통치 아래에서 이 같은 역사서를 저술한다는 것은 매우 위험한 일이었다. 그는 일제의 가택 수색에 대비해 종가의 대청마루를 뜯어내 그 속에 항아리를 숨겨둔 뒤 그때 그때 완성된 원고를 항아리 안에 보관했다가 사람들에게 몰래 보내 정서를 부탁했다고 한다.

동산은 대동사를 문중 자제의 교육 교재로 저술했다. 이 책은 1920년대 안동 옥정동에 있던 진성 이씨 두루파 종가의 송재 애련정(愛蓮亭)에 비치해 두었고, 이곳을 출입한 청년 운동가들에게 널리 읽혀졌다. 대동사가 안동 지방 청년 지식인들의 민족의식을 고취하는데 크게 기여한 것이다. 대동사는 11권이나 되는 방대한 분량이다. 손자 류기원이 고향에서 보관하다가 서울로 이사하면서 가져갔다. 그런데 한국전쟁이 발발했고 이 때 류기원은 북행하고자 하였으나 '대동사'의 보관이 걱정돼 이를 싸들고 안암동에 사는 고종사촌 형 김식영의 집을 찾아갔다. 그러나 가족들이 피란을 가버려 집이 비어 있었고 류기원은 하는 수 없이 그 집의 천장을 면도칼로 뜯어내 그 안에 대동사를 넣어둔 뒤 북행길에 올랐다. 나중에 그 집 주인이 돌아와 전쟁의 와중에 흐트러진 세간을 정리하다가 천장에 이상한 흔적을 발견하고는 이를 뜯어보니 대동사가 들어 있었다. 그들은 이를 보관하다가 나중에 안동으로 보냈는데 후에 남으로 내려온 류기원이 고향에서 수소문해 대동사를 되찾았다고 한다.

대동사는 일제 무단 통치의 감시를 피해 저술하고 보존해 온 과정이 극적일 뿐만 아니라 한국전쟁의 아수라장에서 보존된 것도 극적이었음을 알 수 있다. 대동사는 2006년 안동의 한국국학진흥원에서 출판돼 일반인도 이용할 수 있게 됐다.