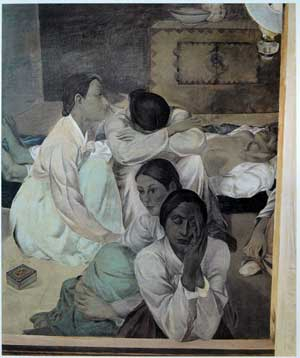

이쾌대 作 '운명'

이쾌대는 1938년 가을 도쿄에서 열린 제25회 이과전(二科展)에 이 작품으로 첫 입선했다. 유화의 마티에르는 없이 선적인 묘사가 강조되어 평면적인 느낌이 더 커진 것이 이후 작품의 형식적인 특징을 한층 분명하게 드러내기 시작한다. '무희의 휴식'(1937년 10월)과 '상황'(1938년 2월)에 이어 만들어진 것이 틀림없다.

작품의 주제는 한 남자의 죽음을 둘러싼 비극적 슬픔을 표현하는데, 비애의 분위기를 강조하기 위해서 앞서 두 그림과 달리 색채를 강조하지 않았다. 단색조의 톤은 슬픔의 원인인 뒷편 남자의 죽음 묘사에서 결정적이다. 병으로 숨을 거둔 듯, 남자의 운명에 여인들이 망연자실한 슬픔에 빠져 있다.

이 그림은 죽은 예수를 앞에 두고 슬퍼하는 여인들을 표현한 '비탄' 장면이 연상된다. 예수의 시신을 내려놓고 그 주위에 모여 앉아 절망적 표정을 짓는 무리 가운데 성모가 늘 중심에 있다. 슬픔을 담은 성모의 얼굴은 흔히 그림 뒤쪽 시신을 등지고 화면을 향해 있다. 막달라 마리아는 성모와 대조적인 슬픔의 표현 동작으로 눈길을 끈다. 이탈리아 르네상스로부터 북유럽 플랑드르 회화까지 광범위하게 퍼진 그 주제에서 슬픔의 표현은 전례의 도상학을 따른다.

서양미술사에서 화가가 주제를 그리는 방식은 작가의 임의가 아닌, 대개 고대로부터 내려오는 양식화된 포즈들을 참조하는 것이 관례다. 거의 모든 주제들은 유형화된 형식의 전통과 연관되는데, 그리스로부터 멀리는 더 오래된 고대로부터 내려오는 전형적인 여러 타입을 모방하여 전유하거나 쇄신해 나간다. 슬픔을 묘사한 대표적인 장면들은 중세의 '책형'이나 '십자가에서의 하강' 또는 피에타 상을 통해 계승해 오다가 특히 죽은 예수에 대해 비탄하는 장면에 사실적인 표현을 더해 극도의 슬픔을 나타내게 됐다. 양손을 얼굴로 가져가거나 머리카락을 쥐어뜯거나 허공을 향해 내젓는 자세에 또 흐르는 눈물과 크게 벌린 입, 일그러진 표정을 수반하는 것이 그 예다.

이 작품에 그런 과장된 동작은 보이지 않지만, 그래서 더 알레고리적이다. 가부장적인 봉건사회에서 그 중심인 남자의 죽음이란 속수무책이다. 가장의 병사로 돌발적으로 찾아온 파국은 곧 거기서 끝나지 않을 불운의 그림자를 남은 이들의 앞날에 드리운다. 이 그림에는 중앙에 4명의 여인을 중심으로 화면 오른쪽에 암시된 또 한 사람의 여인과 모두 5명이 등장하나 남자는 시신으로 누워 있는 한 사람뿐이다. 이들은 이미 예견된 죽음을 맞은 남자의 운명에 대해 체념한 듯 슬픔조차 크게 드러내지 못한 채 넋을 놓고 있다. 따로 떼어놓아 그 모습이 드러나지 않는 또 한 사람이 가장 큰 슬픔의 주인공일지 모른다. 아마도 이들은 모든 수단을 다 써 애를 태웠을 것이다. 그럼에도 불구하고 이미 돌이킬 수 없는 상황 앞에 오히려 담담한 모습을 보이기까지 한다. 어쩌면 한 여인의 여러 측면을 각기 다른 각도에서 재현하고 있는 것인지도 모른다.

구도에 있어서도 서양미술사에 대한 참조가 엿보인다. 앞에서부터 뒤로 남자의 시신까지 좁은 방안 광경을 점층적으로 물러가며 배치했는데, 각기 다른 표정과 자세를 부여해 반복을 피했다. 맨 앞의 정면 얼굴과 바로 뒤에는 3/4 측면 그리고 그 뒤에는 측면 프로필과 머리를 숙여 엎드리게 했다. 가로로 누운 남자는 만테냐나 한스 홀바인의 그림에서 죽은 예수의 묘사를 보는 것 같다. 그래서 바로 이 장면은 우리 근대미술에서 최초로 '비탄'(Lamentation)을 주제로, 서양화를 우리 것으로 전유하여 시도한 것이 됐다.

김영동 미술평론가