"너 하루에 몇 끼 먹니?" "요즘 살 뺄 생각에 아침은 안 먹고 점심 많이, 저녁 조금 두 끼 먹어." "너 그러다 건강 해친다. 세 끼는 꼭 먹어야지."

다이어트와 건강을 두고 고민하는 현대인들에게 흔하디 흔한 대화다. 하루 세 끼 먹는 일상이 보통이지만 아침을 먹지 않는 사람이 의외로 많다. 질병관리본부에 따르면 우리 국민 5명 가운데 1명이 아침을 먹지 않으며 그 숫자는 갈수록 늘고 있다. 아침잠이 모자라는 청소년, 출근이 바쁜 맞벌이 부부 등은 우유 한잔이나 빵 한 조각으로 아침을 대신하는 경우가 더 많다.

하루 세 끼를 먹는 식습관은 언제부터 생겼을까. 기록을 보면 조선 중기까지는 아침과 저녁 두 끼 식사가 일반적이었다. 점심(點心)은 중국 당나라 때부터 쓰기 시작한 말로 '허기가 져서 침잠한 마음(心)에 점화(點火)하여 정신을 차릴 만큼만 간단하게 먹는 간식'을 일컬었다. 그야말로 아침과 저녁 사이 고픈 배에 점을 찍을 정도로 먹는 식사다.

일종의 간식이지만 해가 길어 활동시간이 늘어나는 여름에는 한 끼 역할을 했다. 이규경이 쓴 '오주연문장전산고'에는 '민가에서는 2월부터 8월까지 점심을 더해 세 끼를 먹고, 9월부터 이듬해 1월까지는 두 끼를 먹는다'고 나와 있다. 신체 활동에 필요한 열량을 감안해 식사를 조절하는 지혜가 엿보인다.

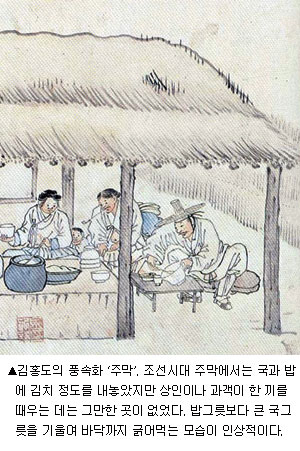

조선 후기 들어 산업생산이 급격히 늘고 상업이 활발해지면서 식사 횟수도 부의 정도에 따라 달라지는 현상이 나타났다. 빈곤층은 한 끼를 겨우 때우는 수준이었으나 부유한 양반과 상인들은 사치스러울 정도로 식사 횟수와 양을 늘렸다.

'요즘 사람들은 새벽에 일찍 일어나 흰죽 먹는 것을 조반이라 하고, 한낮에 배불리 먹는 것을 점심이라 한다. 부유하거나 귀한 집에서는 하루에 일곱 차례 먹는데, 술과 고기가 넉넉하고 진수성찬이 가득하니, 하루에 소비하는 것으로 백 사람을 먹일 수 있다. 매우 탄식할 만한 일이다.'(이익 '성호사설')

왕족과 양반, 부유한 상인들은 대개 하루 다섯 끼를 먹은 것으로 전해진다. 아침과 점심, 점심과 저녁 사이에 국수와 술을 곁들인 다담(茶啖)을 넣었다. 여기에 아침 식사 전 죽을 먹는 조반(早飯), 저녁 식사 후에 받는 술상까지 합하면 일곱 끼다. 이 정도 양의 식사를 하고 건강을 어떻게 유지했을지 궁금하다.

현대의학에서는 하루 세 끼를 적절한 것으로 보고 있다. 단순히 횟수를 따진 게 아니라 생활에 필요한 열량과 소화 능력을 감안해서 나온 계산이다. 성인이 일상생활을 하기 위해서는 기초대사와 신체활동에 일정한 열량이 필요하다. 기초대사량은 체중 60㎏일 때 하루 약 1천400㎈ 안팎이고, 신체활동에 필요한 열량은 400~1천㎈ 정도다. 하루에 1천800~2천400㎈ 정도의 열량을 섭취해야 하는 셈. 이것을 두번에 나눠 먹느냐, 세번에 나눠 먹느냐에 따라 식사 횟수를 달리할 수 있다. 하루 두 끼를 먹을 경우 한번에 1천㎈의 열량을 섭취해야 하는데 위장이 소화시키기에는 부담스러운 양이다. 결국 세번에 나눠 먹는 게 가장 적당하다.

계명대 동산의료원 가정의학과 서영성 교수는 체중과 신체활동 등에 따라 좀더 세부적으로 설명했다. 비만인의 경우 신체활동에 필요한 열량을 절반 이하인 300~400㎈로 낮춰 섭취하는 습관을 들이고 수험생이나 임신부 등은 열량보다 비타민, 미네랄 등 영양 성분이 골고루 포함된 음식을 먹는 게 중요하다는 것. 서 교수는 "하루 세 끼를 비슷한 양으로 적게 먹는 것이 가장 이상적이지만 체중조절과 신체활동 등의 측면을 고려하면 아침이나 점심을 저녁보다 많이 먹는 게 좋다"며 "육체노동이나 두뇌활동이 많은 사람은 아침을 꼭 먹어야 한다"고 했다.김재경기자 kjk@msnet.co.kr