'황금보다 도량수행' 영조대왕 원찰다운 꼿꼿함

청자빛 푸른 하늘을 이고 있는 파계사의 초추(初秋)가 좀 쓸쓸하다. 보통 일주삼간(一柱三間, 4개의 기둥이 일렬로 서서 3칸을 만들어내는)식 일주문이 아니라 달랑 2개의 원목 위에 지붕을 얹고, 그 아래에 '팔공산 파계사'란 현판을 달았다. 부산 범어사 일주문이나, 양산 통도사 일주문과 다른 양식으로 되어 있는 파계사 일주문을 들어서면 바로 불국정토로 이어지는 길이다. 회산 박기돈 선생이 쓴 '팔공산 파계사' 현판을 인 일주문을 들어서면서 먹물빛 생각하나 내내 떠나질 않는다. 오직 성불하겠다는 일심(一心) 하나를 붙들고 살아온 파계사의 '천년 세월'과 그 의미를 우바이 우바새 비구 비구니 사부대중들은 얼마나 알고 있을까? 파계사는 왕(숙종)이 보장해주는 '재물'을 스스로 포기했다. 왜일까? 파계사는 불교에서 황금보다 더 중요한 것이 내가 성불하겠다는 신심이고, 그 신심을 잘 닦아 성불의 길로 들어서기 위한 기도와 수행의 도량의 되어야한다는 단순소박한 진리를 꿰뚫고 있었기 때문이다. '부유한 사찰'이 되기를 포기하고, 청정한 근본을 선택하였던 깊고 아득한 마음 하나가 원통전 용마루에 사려깊게 올라있다.

◈ 파계사가 까칠한 이유는?

팔공산 파계사는 도심에서 가깝지만 사찰 매표소만 지나면 마치 속세를 벗어난 듯한 울창한 숲이 반기는 곳이다. 사람보다 자연이 먼저 손내미는 곳, 파계사는 신라 애장왕(804년) 때 창건되고, 조선 영조대왕과 전생의 인연을 맺고 있는 사찰이다. 혹자들은 도심에서 가까운데도 대중공양도 없고, 언론접촉도 피하는 까칠한 곳이라고까지 한다. 종일 기도하고 싶어도 요즘은 대중공양을 못하니 하기 어렵다는 얘기도 나온다. 승속을 불문하고 돈이 힘이 되는 요즘 세상에 한 사람의 신자라도 더 붙들려고 야단인데, 파계사는 다르다. 조용하다. 얼핏 보면 '까칠'을 넘어서지 않느냐는 생각을 갖기 쉽지만 이는 오해다. 파계사가 예전에는 강원은 물론 율원까지 갖추고 있던 뿌리깊은 기도도량이었고, 지금도 수행도량을 지향하고 있다는 것을 감안해야한다. 온갖 권모술수가 난무하는 사바세계의 잣대로 파계사를 재단하는 우를 범하지 말아야한다. 하기야 지금도 파계사는 율원이 있다. 철우 스님이 율원을 지키고 있다.

◈ 원통전 복장 유물에서 나온 청색 영조도포

지난 월요일 오후 파계사 일주문을 들어서니, 지난 주말 떼로 몰려들었던 인파의 흔적이 흐르는 계곡물 따라 씻겨 내려가고 있다. 아홉갈래 계곡에서 흘러내리다가, 파계지에 갇혀 그 기운을 가라앉힌 뒤, 다시 흘러내리는 파계사 계곡물이 쉼없이 말을 한다.

"인과응보를 믿어라. 좋은 일에는 좋은 결과가, 나쁜 일에는 나쁜 결과가 닥쳐오리니…."

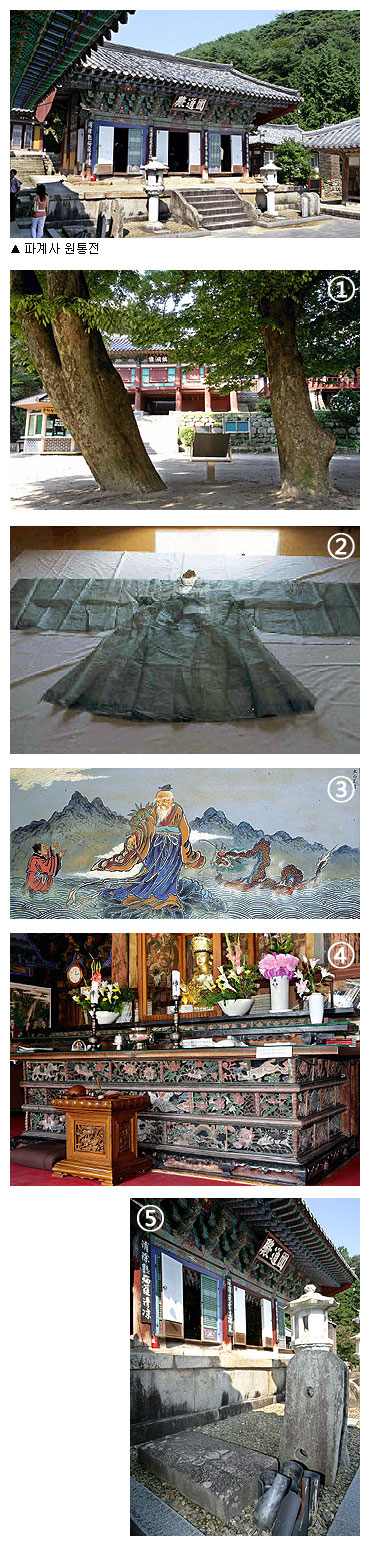

아직은 따가운 초가을 햇살을 받으며, 영조대왕 원목(사진 ①)을 지나 진동루 옆계단을 따라 법당으로 올라선다. 대자대비한 관세음보살을 모신 파계사 원통전이다. 파계사 원통전 목조관음보살은 28년 전인 지난 1979년 '3백 년간 지켜온 침묵'을 깼다. 그동안 구전으로만 전해오던 영조대왕 원찰이라던 구전을 복장 유물로 입증한 것이다. 당시 이 원통전 복장유물에서는 영조의 '청색 도포(사진 ②)'와 두루마리에 적힌 발원문이 나왔다. 이 발원문에는 1740년 12월 대법당을 개금하고, 불상과 나한을 중수하였으며, 영조가 탱불 1000불을 희사하여 불공원당지처로 삼았고, 이와 함께 만세유전을 빌면서 왕의 도포를 복장한다고 적혀있었다. 달빛에 가려 신화로 남아있던 파계사 구전이 태양빛을 보면서 역사가 되는 순간이었다.

◈ 배불정책에서 한송이 연꽃을 피운 현응 스님의 신심

물론 이번 취재에서 영조 대왕의 도포를 보지는 못했다. 영구 보존을 위해 몇 년 전 문화재청에서 밀봉조치하였기 때문이다. 3년 전 대구시에서 찍어둔 사진을 보면, 보관 상태가 아주 양호하다. 파계사 원통전 관음보살좌상(보물 제992호)에 복장유물이 들어가게 된 계기는 파계사가 걸어온 길과 무관하지 않다. 알다시피 조선시대 배불정책은 심각한 수준이었다. 태종 6년(1406)에는 242개 사찰만 남겨두고, 나머지를 폐사로 만들어서 토지와 노비를 몰수하고, 세종 6년(1424)에는 36개로 줄어든데다가 승려들의 도성 출입마저 금지당했다. 연산군은 승려를 마구잡이로 환속시킨 뒤 노비로 삼아 살생의 동조자인 사냥 몰이꾼으로 삼았다. 철저한 불살생과 대자대비를 따르는 스님들을 살인 동조자로 몬 셈이다. 배불정책을 쓰는 왕조에서 믿음을 지키는 것도 힘드는데, 이를 기화로 삼은 유생들은 마을 가까이 있는 사찰을 주연 장소로 삼는 횡포까지 부렸다. 도를 넘어섰다 싶을 때, 파계사의 3창주인 현응 스님이 나섰다. 때는 숙종 중엽이었다.

◈ 청룡이 승천하는 꿈따라 현응을 만난 숙종

극심한 배불정책으로 스님들은 궁중에서 쓰이는 종이와 노끈 미투리 등을 삼는 데 혹사당해 수도할 시간을 갖지 못하였다. 현응 스님은 이를 탄원하기 위해 임금이 계시는 한양으로 갔다. 승복을 입고는 성내에 들지도 못하기에 민복으로 갈아입고, 고슴도치처럼 자란 머리를 솔잎상투를 틀어 변장, 겨우 한양으로 들어갔다. 그래도 직소하기는 하늘의 별따기였다. 밥집 뒷일을 하며 탄원 기회를 노렸지만 도무지 불가능하였다. 방법을 찾지 못한 현응 스님은 꿈을 가슴에 묻고 파계사로 돌아오기 위해 한양에서의 마지막 밤을 보내고 있었다. 남대문 근처 봉놋방이었다. 한데, 이날 밤 숙종이 숭례문 근처에서 청룡이 승천하는 꿈을 꾸었다. 기이하게 여겨 내관을 보냈다. 숙종의 내관은 마침 대구 파계사로 떠나려고 행장을 꾸리는 현응을 만났다. 당시 현응의 법명은 용피, 이름은 영원이었다. 용피스님은 핍박받는 사찰의 어려움을 호소하며, 수도하는 자를 없애면 나라에 큰 인물이 나지 않는다고 하소연하였다. 숙종은 현응의 탄원을 들어주는 대신 태자를 얻게 해달라고 부탁하였다.

◈ 재물보다 불법을 닦는 도량이 되게 해달라

임금의 큰 부탁을 받은 현응은 평소 친분이 있던 삼각산(현재 북한산) 금성암의 농상(聾上) 스님과 함께 세자 잉태를 기원하며 백일 기도를 하였다. 그러나 숙종 사주에는 자식이 없고, 세자가 될만한 인물이 없었다. 현응은 농상에게 세자로 다시 태어나기를 권유하였고, 농상은 무수리이던 숙빈 최 씨에게 현몽된 뒤, 세자(영조대왕)로 환생, 조선중기를 문화로 꽃피웠을 뿐 아니라 파계사의 은인이 되기도 하였다. 숙종은 현응의 공을 높이 사 시호를 내리고 파계사 주변 40리의 세금을 절에서 거둬 들이라는 성은을 베풀었으나 현응은 고사하였다. 재물이 많은 사찰을 포기하는 대신, 불제자들이 부처님의 가르침을 쫓아 불도를 닦고, 불법을 널리 전하는 요람으로 이어가는 게 현응의 꿈이었다. 현응은 물질을 포기하고, 선대 임금님의 위패를 모시도록 해달라고 청원해 뜻을 이루었다. 바로 기영각(祈英閣)이다. 영조를 위해 기도하는 곳이라는 뜻을 지닌 기영각은 아미타불을 모시고 있는데, 3벽에는 벽화(사진 ③)가 있다. 이곳에 선조, 숙종, 덕종, 영조 네 분의 위패를 모심으로써 토호들의 행패를 막아낼 생각이었던 것이다. (덕종은 세조의 맏아들로 세자였지만, 21세로 요절하여 왕위에 오르지 못한 의경세자의 추존 왕명이다. 의경세자의 아들 성종이 아버지를 덕종으로 추존하였다.)

◈ 수미산처럼 아름다운 파계산 원통전 불단

그때 세워진 것이 파계사 옛 출입문 쪽에 있는 '大小人皆下馬碑'(대소인개하마비)이다. 전생이 농상이었던 영조대왕이 11세 때, 현응 스님을 기리며 쓴 '현응각'이란 현액은 지금 성전암 법당에 걸려있다. 네 분 임금의 위패도 지금은 기영각에 없다고 문화유산해설사 최영자 씨는 말한다. 기영각과 나란히 조금 더 산쪽으로 산령각(회산 박기돈이 쓴 현판)이 있고, 그 아래가 원통전이다. 원통전은 최근 보수하였는데, 원래 원통전에 그려져 있던 벽화가 아직 그려지지 않은 채 민벽으로 있어서 아쉽다. 하루빨리 원통전 벽화가 복원되기를 비는 마음이다. 원통전 목조관세음보살은 파계사의 어제와 오늘 그리고 미래까지 지켜보고 있는 보물이다. 이 원통전 관세음보살상이 앉아있는 불전(사진 ④) 또한 굉장히 아름답고 화려하다. 무욕과 무소유를 이상으로 삼는 스님들은 누덕누덕 기운 분소의에 주린 배를 탁발로 채울지라도 법당은 불국정토를 상징하기에 화려하고 아름답게 꾸민다. 파계사 원통전 불단은 우주의 중심에 있는 수미산과 같은 모양을 취하고 있어 수미단이라고도 부른다. 온갖 길상을 상징하는 꽃과 동물 동자 사슴 봉황 게 거북 등이 동화의 나라처럼 신기하게 새겨져 있다. 영천 백흥암 수미단(보물 제486호) 다음으로 섬세하고 아름답다. 원통전 단청에는 금박 진언이 새겨져 있다.

◈ 현응대사의 부도는 성전암 가는 길목에 있어

대자대비한 관세음보살을 모신 파계사의 경내를 자세히 들여다보면 외형으로는 수도도량을 지향하기에 딱딱한 듯하나 곳곳에 따사로운 배려가 숨어있다. 대표적인 예가 원통전 왼쪽 아래에 있는 배례석(사진 ⑤)이다. 이 배례석에는 법당 안에 들어가지 못하는 짐꾼이나 하인들이 서서 법당을 향해 예를 드리던 곳이다. 연꽃 무늬가 선명하게 남아있고, 바로 앞에 기왓장 몇 장을 세워놓은 곳은 법당에 쓴 물을 버리는 곳으로, 이 청정수가 아귀를 다스린다고 믿고 있다. 배례석 앞에는 절 마당에서 야단법석을 열 때 탱화를 걸던 괘불대가 서 있다. 파계사를 근본을 지키는 소중한 도량으로 이끈 현응대사의 부도는 그가 수도했던 성전암으로 가는 길목, 대비암 가기 바로 전에 있다. 범종각에는 운판 목어 법고 범종 불전사물이 배치되어, 하늘과 땅과 수중과 공중을 떠도는 원혼들을 달래고 있다. 마당에는 영조대왕 나무가 불이문 격인 진동루와 마주서 있다. 불이문의 이름을 진동루로 한 것은 이곳의 지기가 세어서 눌러야한다는 뜻을 담은 것으로, 파계지를 조성하여 이 일대의 지기를 누르려고 했던 것과 맥을 같이하고 있다.

글·최미화 기자 magohalmi@msnet.co.kr 사진·이채근기자 mincho@msnet.co.kr