김건표 대경대 연극영화과 교수(연극평론가)

<동화는 끝나지 않는다〉(작연출 김애자, 출연 김현희, 김하림 월드 2인극페스티발) 는 모험과 환상 여행을 담은 성장 동화(童話) 같은 2인극이다. 극 중 인물 '사소한' 탐정을 통해 엄마를 찾고자 하는 19세 우동화의 시간 여행이 마주하게 되는 것은 고립된 내면과 성장기에 상처 난 동화의 고백들이다. 그 고백을 통해 〈동화는 끝나지 않았다〉가 향하는 곳은 상처를 마주 보는 용기와 공감의 시간들이다. 탐정을 통해 엄마의 과거를 알게 된 동화는 "엄마도 아픈 사람이었구나"를 깨닫는 순간, 닫혀 있던 내면의 문을 연다. 치유를 통해 문밖으로 나오게 되는, 은둔형 외톨이가 되어 마음이 퉁퉁 붓고 균열되어 있던 우동화의 성장기 같은 이야기다.

'히키코모리(ひきこもり, Hikikomori)'는 일본의 정신과 의사 후세 다마키(斎藤環)가 1990년대 후반 제시한 개념으로, "6개월 이상 학교나 직장 등 사회적 관계를 피하고 집 안에만 머무는 상태"를 뜻한다. 현재는 여러 나라에서 사회적 은둔(social withdrawal) 현상을 지칭하는 보편적 용어로 사용되고 있다. 우리 사회에서는 부모와의 고립과 단절로 인한 히키코모리(은둔형 외톨이)가 약 24만 4,000명에 달하는 것으로 추산된다. 2023년 정부의 청년 삶 실태조사 결과에 따르면, 만 19~34세 청년 중 2.4%가 특별한 이유 없이 집에만 머무는 것으로 나타났다. 한국형 은둔형 외톨이는 고립·은둔 위기에 처한 청년 수를 최대 54만 명까지 바라보는 주장도 보도된 바 있다. 수치는 유동적이지만, 상당한 규모의 청년 혹은 젊은 층이 사회적 고립 또는 은둔 상태에 있을 가능성이 높다는 점을 시사한다. 그만큼 우울장애, 사회불안장애, 회피성 성격장애 등으로 인한 고립 청년이 늘고 있다는 것은 우리 사회가 직면한 심각한 현상이라 할 수 있다.

〈하늘을 걷는 선인장〉, 〈청년 1919-2021〉, 〈겨울맥베스 '살인의 추억'〉 등을 써온 김애자의 〈동화는 끝나지 않았다〉는 그런 의미에서, 극 중 인물 우동화가 겪고 있는 균열된 내면을 치유하는 과정을 "극은 현실이 아닌 연극"이라고 밝히며 메타극으로 접근한다. 서로의 내면을 비추는 '거울 보기 효과'처럼 드러나며, '나'가 '너'가 되어 보는 과정 속에서 탐정도, 동화도, 엄마의 아픔도 자기 고백을 통해 치유되어 간다. 그런 의미에서 〈동화는 끝나지 않았다〉는 중의적이다. 여전히 한국 사회에서는 청소년 우동화가 겪고 있는 것처럼 은둔형 외톨이들이 굳게 잠겨진 내면을 회복하지 못한 채 살아가고 있다. 불특정 다수의 은둔 청년들에게도 동화의 고백과 아픔이 끝나지 않은 것처럼, 동화의 상처 또한 여전히 현재진행형으로 남아 있음을 작가는 바라보고 있다. 관객이 실제로 동화의 치유 과정에 참여하는 것처럼 느껴지기도 하고, 극 중 인물들을 마주하도록 함으로써 "우동화에게 우리는 무엇을 할 수 있는가, 서로의 상처와 아픔을 어떻게 마주해야 하는가"를 묻는다. 작가는 동화의 고백과 아픔이 끝나지 않은 것처럼, '서로 되어보기'라는 공감 훈련을 관객에게 제안하고 있는 것이다.

◇"동화(童話)의 치유와 고백"〈동화는 끝나지 않는다〉치유의 심리극'

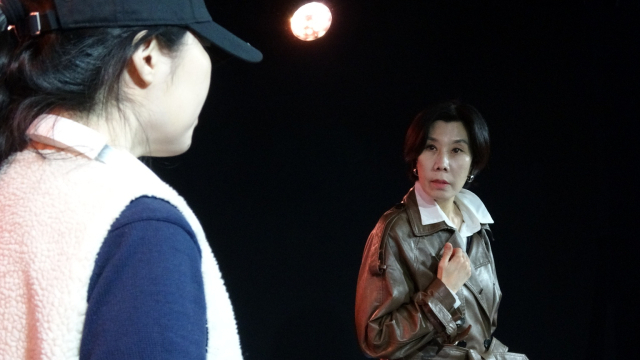

동화는 집 밖으로 나가지 못하는 은둔형 소녀이고, 탐정은 동화의 기억과 상처를 진단하는 '심리치료자'와 같으면서도 동시에 동화의 내면으로부터 부재한 '엄마'의 자리를 대신한다. 이러한 극적 장치는 '엄마 찾기'라는 다소 동화적인 사건을 통해 내면의 회복과 균열된 자아가 치유되는 과정을 상징한다. 탐정과의 대화,'레옹의 화분','양철북','모래시계' 같은 극 중 장면의 서사적 전환 오브제들은 치유적 도구(therapeutic props)로 기능한다.

이러한 치유의 시간 여행 속에서 동화는 자신의 두려움과 상실의 원인을 마주하며, 엄마를 이해하게 되는 연극 구조 전체가 '심리극(psychodrama)'의 형태를 띠게 된다.〈동화는 끝나지 않았다〉는 '극 속의 극(theatre within theatre)'을 통해 연극임을 드러내고, 관객에게 '이것은 연극이다'라는 자각을 유도한다. 마치 역할놀이를 하듯 탐정은 우동화가 의뢰한 이야기를 털어놓기도 하고, 자신의 역할과 의뢰받은 사건을 설명하면서, 관객은 '바라보는 자'에서 '참여하는 자'로 전환된다. 불쑥 울리는 전화벨 소리와 함께 관객이 직접 참여하면서 연극은 현실과 허구의 경계를 무너뜨리고, 관객을 우동화와 마주하게 만든다. 관객이 직접 전화를 받거나 대사를 낭독하는 순간, 극장은 탐정 사무소로 변주되고, 공연은 바라보는 것이 아니라 '참여하는 경험'으로 확장된다.

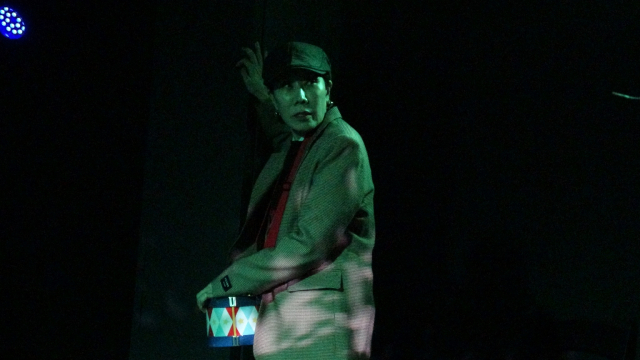

무대는 미니멀하고 낡은 소파와 두 개의 현관 문틀, 동화 방문으로 보이는 구조가 전부다. 최소한의 희곡적 구조 장치는 배우의 대사와 행위, 소품과 오브제, 관객의 반응에 따라 끊임없이 변형된다. 집 안인지, 기억의 심연인지, 혹은 상상 속 탐정 사무소인지 공간은 실제가 아닌 환상의 공간으로 확장된다. 우동화의 내면을 '동화'처럼 여행하는 느낌이 들기도 한다.

◇ '레옹의 화분'과 '양철북', 치유의 영화적 오브제들

동화는 집 안에 갇혀 사는 은둔형 외톨이다. 학교에서의 단절과 모성의 부재는 그녀를 '멈춘 시간' 속에 고립시켰다. 탐정은 고아원 출신으로, 동화의 엄마와 얽힌 과거를 지닌 인물이다. 두 사람은 서로의 결핍을 비추는 거울이 되고, 때로는 모녀처럼, 때로는 친구처럼 서로를 마주 선다. 반복적으로 등장하는 질문 "비틀즈는 죽었습니까?"는 탐정의 과거의 아픔으로 투영된다. 첫사랑의 좌절과 동화의 엄마이자 친구였던 우정이와의 고아원 시절 기억을 떠올리게 하는 회상이며, 동화에게는 엄마의 과거 시간을 바라보게 하는 창과도 같다. 탐정과 동화는 이러한 치유의 시간 속에서 서로의 상처를 마주하고, 꺼내기 힘든 자기 고백을 통해 고립된 내면을 치유해 간다. 자신을 버렸다고 생각했던 엄마가 사실은 정신병원에 입원해 있었다는 사실을 알게 되면서, 동화는 "엄마도 마음이 아픈 사람이었구나"를 이해해 간다. 그 시간 속에서 내면의 피부가 곪아 있던 마음의 통증과 아픔들이 조금씩 떨어져 나가게 된다.

<동화는 끝나지 않았다〉는 프롤로그와 에필로그를 포함한 여덟 개의 장(場)으로 구성되어 있다. (전화벨 장면, 절실한 전화, 안 보이는 탐정, 레옹의 화분, 오스카의 양철북, 스몰토크, 비틀즈는 죽었습니까?, 마음속의 용서불가 노트, 탐정의 선언) 희곡의 전개 방식은 사건 중심보다는 동화의 치유 단계를 따라 에피소드화되어 있으며, 이는 곧 동화의 내면적 시간의 흐름이기도 하다. 곳곳에 배치된 영화적 상징들은 인물의 내면을 열어주는 장치로 확장된다.

'레옹의 화분'은 생명의 상징이고, '양철북'은 고립된 자아의 절규이며, '모래시계'는 동화와 엄마의 멈춘 시간을 다시 회복하는 은유다. 동화와 탐정은 이 영화적 오브제를 매개로 자기 고백을 이어가고, 관객은 이를 통해 우동화의 닫힌 내면으로부터 세상으로 나오는 동화를 마주하게 된다. 희곡에서 휴대폰 라이트가 별빛으로 전환되는 장면은 인상적이다. 동화가 "와, 별이다."라고 감탄하는 순간, 공간은 무대 위의 밤하늘이 되고, 관객은 동화의 미래의 별을 밝혀주는 참여자가 된다. 이 장면에서 연극은 은둔형 청년들의 아픈 내면을 마주하고 서로의 거울이 될 수 있는 공동체적 체험으로 변주된다. 엄마는 연극이 끝날 때까지 돌아오지 않는다. 정신병원에 있다는 사실이 드러날 뿐,

엄마의 부재는 채워지지 않은 결핍으로 남는다. 연극은 동화의 내면과 고립을 해결할 수 있는 '찾았다 / 찾지 못했다' 을 제시하지 않는다. 다만 서로의 닫힌 내면을 향해 그 문 앞에 서서 마주보고, 서로를 향한 솔직한 자기 고백의 행위가 세상 밖으로 나올 수 있는 공감의 치료제임을 보여준다. 〈동화는 끝나지 않는다〉는 은둔형 청년의 고립과 부재한 어머니의 이야기를 통해, 동화가 은둔할 수밖에 없었던 아픔과 엄마의 부재가 남긴 상처가 여전히 끝나지 않았음을 말한다. 우리 사회에서 그 고립과 부재는 지금도 계속되고 있기에, 작가는 끝나지 않은 동화의 이야기를 통해 "지금부터라도 닫힌 문을 두드리라."고 말하고 있는 것처럼 들린다. 2인극 <동화는 끝나지 않았다>를 통해 지금부터라도 서로의 내면과 통증으로 부어오른 마음을 마주볼 수 있는 용기가 생긴다면 연극은 관객을 향해 치료를 다한 것이다. 연극 <동화가 끝나지 않았다>는 2인극인데도 밀도를 높인 작품이다. 사소한 탐정으로 분한 김현희(성균관대학교 연기예술과 교수), 김하림 두 배우의 앙상블이 가슴을 툭 치고, 히키코모리인 동화가 밖으로 나올 수밖에 없는 사랑과 공감을 말하는 작품이다.

김건표 대경대 연극영화과 교수(연극평론가)