대구의 미술사 연구자

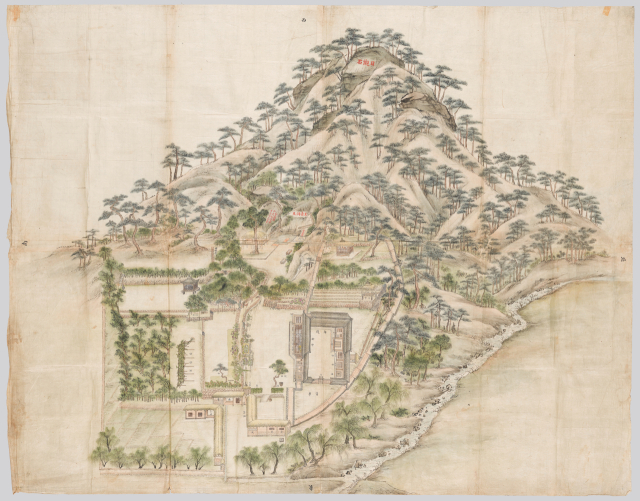

'옥호정도'는 조선 제23대 왕 순조의 장인 김조순(1765~1832)의 별장 옥호정(玉壺亭)을 그린 담채화다. 김조순은 정조 사후 안동김씨 60년 세도정치의 기반을 닦은 세력가이자 문인이다. 현재 서울 종로구 삼청동 133번지 일대인 북악산 백련봉 기슭에 있었다. 배산임수에 남향한 주택과 정자 등 옥호정 일대와 조경을 상세하게 묘사했고 동서남북 방위를 표시해뒀다.

집 입구에 버드나무가 병풍처럼 둘러서 있고 대문은 눈에 잘 띄지 않는다. 각종 꽃과 나무들이 가꿔져 있으며 송(松), 괴목(槐木), 반송(盤松) 등으로 써 놓기도 했다. 주요 조경물인 취병(翠屛), 포도 시렁(葡萄架), 오미자 시렁(五味子架), 단풍대(丹楓臺) 등에도 이름을 써 놓았다. 산봉우리와 가까운 위쪽은 바위에 붉은 글씨로 '옥호동천(玉壺洞天)'을 새겨놓은 또 다른 소우주다.

김조순이 1804년 무렵부터 10년 이상 공들여 조성한 옥호정은 개인의 휴식 공간을 넘어 당대 최고 권력층의 문화적, 정치적 교류가 이루어진 한양 속 별천지였다. 옥호정과 함께 19세기 서울의 사대부 저택으로 이름났던 신위의 벽로방(碧蘆舫), 심상규의 가성각(嘉聲閣), 홍경모의 사의당(四宜堂) 등은 글로만 남았지만 김조순의 옥호정은 그림으로 생생하게 기록됐다.

'옥호정도'는 정면과 오른쪽 측면에서 내려다보는 부감시를 기본으로 하면서 일부는 대상을 바로 앞에서 바라본 다시점이다. 어색한 점도 있지만 건축물의 배치와 각각의 모양, 조경과 공간 구조가 한눈에 파악되는 장점이 있다. 여기에 실경산수의 요소를 더해 경관을 한 폭의 그림으로 구체화시킴으로서 무미건조한 도면에 그치지 않는 회화식 건물도이자 지형도로 완성됐다. 자세히 보면 소나무만 청색이고 이외의 식물은 모두 녹색이어서 옥호정 영역이 구별된다.

김조순은 옥호정을 옥사(玉舍), 호사(壺舍), 옥호정사(玉壺精舍), 옥호산방(玉壺山房) 등이라고도 했다. '옥호산방' 편액이 사랑채 정면에 걸려있고 옆으로 커다란 표주박 모양 편액도 보인다. 중간의 잘록한 부분에 끈을 매어 처마에 매달았다. 색깔도 노랗다. 표주박처럼 보이게 꾸민 나무판인지? 실제로 대형 표주박인지? 그림으로는 알 수 없다. 윗박에는 '숨을 은(隱)'자가 아랫박에는 '집 사(舍)'자가 있다.

은사(隱舍)는 김조순의 문집 '풍고집(楓皐集)'에 비은사(費隱舍)라고 나온다. '중용'의 '군자지도(君子之道) 비이은(費而隱)'에서 따왔다. 중국 송나라 주희는 '비(費)는 용(用)의 넓음이고, 은(隱)은 체(體)의 은미함이다'라고 풀이해 군자의 덕은 작용이 넓지만 본체는 겉으로 드러나지 않는다고 해석했다. 나서지 않는다고, 잘난 체하지 않는다고 할 수도 있지만 뒤에서 조종한다고, 숨은 실력자라고 할 수도 있다. 은사는 김조순의 처세관, 인생관이 담긴 명명이다.

대구의 미술사 연구자