사주명리가 예술을 만났을 때

하늘을 향해 곧게 솟은 나무, 얼어붙은 강물 위의 잎새, 바람 속의 해바라기.

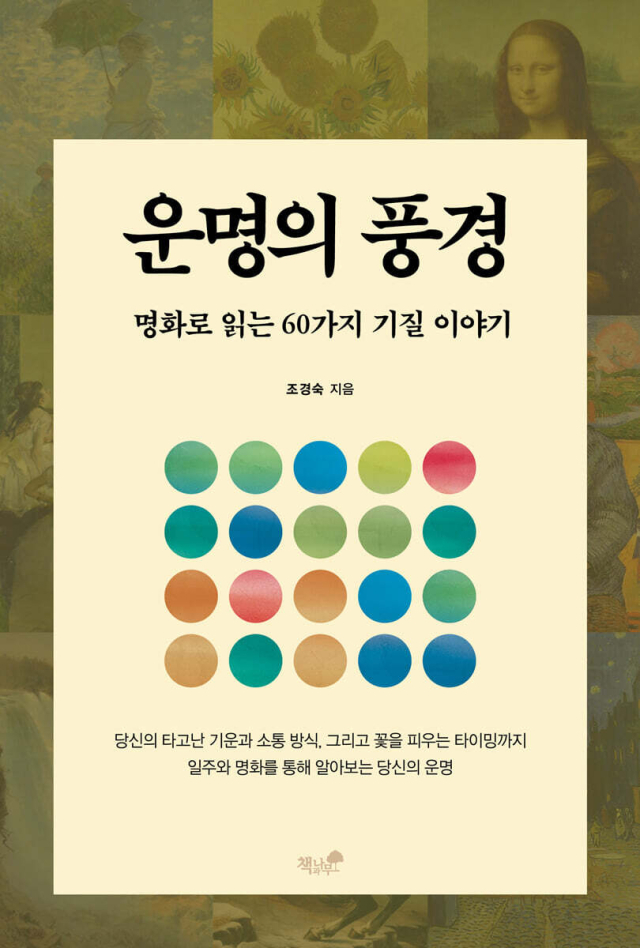

이들은 모두 사람의 얼굴이다. 《운명의 풍경, 명화로 읽는 60가지 기질 이야기》(저자 조경숙)는 한 폭의 그림을 통해 인간의 성향과 내면의 결을 읽어내는, 사유와 예술이 맞닿은 자리에서 태어난 책이다.

동양의 사주명리학을 서양 회화의 언어로 번역한 이 시도는, 점술의 틀을 벗어나 인간 이해의 미학으로 확장된 명리학의 새로운 가능성을 보여준다.

조경숙 저자는 일본에서 문학박사 학위를 받은 인문학자이자, '윤오명리아카데미'를 운영하며 명리학을 인간학적 탐구로 재해석해 온 강연자다. 그는 오랜 세월 문학과 철학, 예술의 경계를 오가며 인간의 내면을 탐색해 왔다.

그런 그가 이번 저서에서 택한 방식은 사주명리학의 60갑자를 일주의 단위로 풀어내되, 각 일주를 하나의 명화와 나란히 앉히는 것이다. 이를 통해 그는 사람의 기질을 단순한 '운세'가 아니라, 각자 안에 깃든 하나의 '예술적 풍경'으로 보여준다.

책은 '갑(甲)'에서 '계(癸)'까지, 열 가지 천간과 여섯 가지 지지의 조합으로 이루어진 60일주의 세계를 열 장의 화폭처럼 펼쳐 보인다.

'갑자일주'는 "어둠 속에서 솟아오르려는 첫 줄기"로, '병자일주'는 "촛불을 든 태양처럼 고요한 긴장 속의 존재"로 묘사된다. 또 '을묘일주'는 "바람에 흔들리되 꺾이지 않는 생명의 선율"로, '계해일주'는 "세상을 조용히 바꾸는 창조자"로 그려진다.

저자는 이러한 표현을 통해 일주를 운명의 코드로 해석하지 않는다.

오히려 그것을 인간 존재의 리듬, 성격의 결, 관계의 방식으로 읽어낸다. 즉, 명리학은 미래를 점치는 기술이 아니라, '자신을 이해하는 언어'가 된다. 책 속 한 구절은 이를 이렇게 설명한다. "사람은 누구나 한 점의 초상화를 품고 태어난다.

이름과 얼굴만큼이나, 우리 안에는 고유한 기질과 정서의 빛깔이 있다."

책의 구성은 인문학적 사유와 미술 감상의 결을 고르게 안고 있다. 각 일주를 설명하는 문장은 마치 시 한 편처럼 짧고 단정하다.

동시에 그 옆에 실린 명화는 텍스트의 언어를 시각의 언어로 번역한다. 예컨대, 고흐의 <해바라기>는 '을미일주'의 타오르는 고요를, 모네의 <수련>은 '계묘일주'의 부드럽고 투명한 감성을 대변한다. 그림과 문장이 교차하면서, 독자는 어느새 '운명'을 감각적으로 느끼게 된다.

조경숙 저자의 해석은 철저히 인문학적이다.

그는 명리학을 사람의 기질을 구분하는 체계로서가 아니라, 삶의 과정 속에서 자신을 읽어내는 언어로 다룬다. "운명은 점쳐지는 것이 아니라, 읽히는 것"이라는 그의 말처럼, 각 일주는 자기 이해의 도구이자, 내면을 성찰하는 하나의 창이 된다.

이러한 접근은 그가 오랫동안 대학과 기업, 공공기관 등에서 진행해온 '인문명리학' 강의와도 맞닿아 있다.

《운명의 풍경》은 총 10부로 나뉘며, 각 부는 천간의 성질을 중심으로 구성되어 있다. '갑(甲)'은 생명의 기둥, '을(乙)'은 부드럽지만 꺾이지 않는 줄기, '병(丙)'은 세상에 드러나는 불꽃, '정(丁)'은 내면의 등불, '무(戊)'는 대지의 무게, '기(己)'는 조화의 흙, '경(庚)'은 절제된 쇠의 힘, '신(辛)'은 정제된 아름다움, '임(壬)'은 큰 물의 흐름, 그리고 '계(癸)'는 이슬과 안개의 투명함으로 그려진다.

각 부마다 저자는 해당 천간의 본질적 기운을 예술적 이미지로 풀어내며, 그 속에 깃든 인간의 생애를 비춘다.

책의 문체는 서정적이면서도 단정하다. 불필요한 운세적 표현이나 모호한 예언을 배제하고, 문학의 언어로 명리학의 정신을 정제한다. '명리'가 아니라 '인문학'의 문장으로, '운세 해석'이 아니라 '존재의 탐구'로 서술되는 이 방식은, 기존의 명리학 저술과는 뚜렷이 구분된다.

추천의 글에서도 이 책의 지향점이 분명히 드러난다.

음악평론가 강헌은 "명리는 인간을 이해하는 사유의 틀이며, 시대를 건너는 통찰의 도구"라고 평했고, 현대미술가 박종규는 "고흐, 세잔, 김홍도의 화폭 속에서 각기 다른 일주가 말을 건네는 순간, 독자는 '나'를 낯설게 바라보게 된다"고 말했다.

정신건강의학과 전문의 이광민은 "명리학과 회화가 만나는 자리에서 우리는 마음의 풍경을 다정하게 바라보게 된다"고 평했다.

이 책의 진가는 독자가 직접 자신의 일주를 찾아 읽을 때 드러난다.

각 장은 그 사람의 기질을 설명하면서도, 그것을 평가하거나 규정하지 않는다. 대신 그 기질 속에서 어떻게 '자기답게 존재할 수 있는가'를 조용히 비춰준다. '자신의 색을 찾아가는 여행'이라는 출판사의 문구처럼, 《운명의 풍경》은 결국 자기 자신에게로 향하는 책이다.

명리학이 운명의 설계도가 아니라, 인간 이해의 언어가 될 수 있다는 믿음. 그리고 그 언어를 예술로 번역하려는 시도. 조경숙의 《운명의 풍경, 명화로 읽는 60가지 기질 이야기》는 그 두 신념이 만난 자리에서 태어난 결과물이다.

운명과 예술, 철학과 일상이 한 페이지 안에서 교차하는 이 책은, 우리 모두가 가진 '운명의 색'을 다시 묻는다.

"당신의 인생에는 어떤 색이 흐르고 있습니까?"