조한규 미국 캐롤라인대학교 철학과 교수

영남 석학들 수양 핵심 '경' 제시…생각 깨어 있으면서 현실에 집중

성리학 이론 생활 실천으로 연결

요즘 경전 읽는 선비 지루한 표정…'경' 공부 없는 서원 관광상품 불과

하루만이라도 '경전성독' 체험을

신재 주세붕, 회재 이언적, 퇴계 이황, 남명 조식 등 조선시대 영남의 최고 석학들은 평생 '경(敬)'을 공부했다. 왜 그러했을까. 늘 생각이 깨어 있으면서 당면한 현실에 집중하는 '경'의 수양(修養) 방식이 성리학의 '이론'을 일상생활의 '실천'으로 연결하는 주요한 학습과 실행 방법이었기 때문일 터이다. 즉, 영남 유학자들은 '대학'의 키워드인 '경'이 우주와 인간을 하나로 연결하는 최고의 가치이자 성리학을 관통하는 핵심 원리라고 생각했던 것이다.

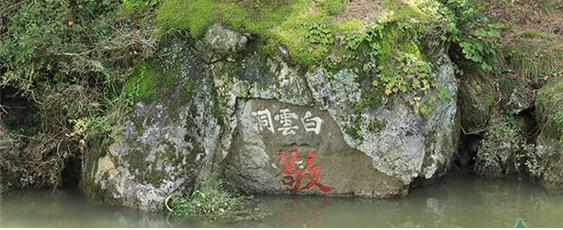

주세붕은 소수서원을 건립하면서 "안향(安珦)의 심성론과 경 사상을 수용코자 그를 받들어 모시는 사당을 세웠다"고 밝혔다. 취한대 아래 석벽에 직접 '敬'자를 써서 새겼다. 이언적은 마음을 배양한다는 뜻의 '양심(養心)', 공경하고 신뢰하는 마음인 '경심(敬心)'을 중요시하는 도학적 수양론을 경세의 근본이라 강조했다.

이황은 성리학의 요체를 '경'이라고 생각했다. 주희가 성인에 이르는 학문의 방법론으로 제시한 거경(居敬)과 궁리(窮理), 즉 '敬'과 '理'를 중심으로 주리론을 정립했다. '경'을 얼마나 소중하게 생각했는가는 '성학십도' 전편에 잘 설명되어 있다. 심지어 제10장 '숙흥야매잠도'에선 하루 안에 '경'을 실천하는 방법까지 밝혔다. 조식은 '주역'의 '곤괘문언(坤卦文言)'에 나오는 '경이직내의이방외(敬以直內義以方外 : 경으로써 안(마음)을 곧게 하고, 의로써 밖(밖으로 드러나는 행동)을 반듯하게 하다)'는 말을 평생 가슴에 새겼다. 특히 '敬'을 수양의 핵심으로 제시했다.

영남 석학들이 '경'을 이처럼 소중하게 생각한 이유는 무엇인가. 이언적과 이황은 '대학'을 성리학의 핵심 경전으로 여기며 왜 '경' 공부에 심취했을까. 답은 간단하다. '경=수양=마음공부'라고 생각했기 때문이다. 그리고 그 실천 방법은 바로 '대학'에 나와 있다. 이른바 '칠증론(七證論)'이다. 타이완의 사상가였던 남회근(南懷瑾)이 '대학강의'에서 설득력이 있게 설명한다. '대학'의 '3강' 바로 다음에, '깨달음에 들어가는 일곱 가지 방법'인 '7증'이 나온다.

◇지(知) : 도를 알고 나를 아는 것 ◇止(지) : 하나의 생각에 머무름 ◇정(定) : 생각을 쉬는 것 ◇정(靜) : 생각이 흔들리지 않는 고요한 상태 ◇안(安) : 마음이 편안함 ◇려(慮) : 생각하는 능력이 개발됨 ◇득(得) : 명덕(마음)을 깨달음. 즉, '知·止·定·靜·安·慮·得...光明·敬'으로 이어지며, 심학(心學)의 토대를 이룬다.

따라서 영남 사상의 키워드는 '경'이다. 과거 '경' 공부를 통해 뛰어난 학자들이 많이 배출됐다. 세계유산 한국의 9개 서원 중 영남에만 소수서원, 도산서원, 병산서원, 옥산서원, 도동서원 등 5개 서원이 있는데, 이를 말해준다.

하지만 지금은 그렇지 못한 것 같다. '경' 공부를 소홀히 한 탓으로 보인다. 우리나라 최초로 임금이 이름을 지어 내린 사액서원인 소수서원에 가면, 도포를 입고 경전을 읽는 선비들을 볼 수 있다. 그런데 선비의 표정에는 지루함이 묻어 있다. 전시용 '경전성독(經典聲讀 : 경전을 소리 내어 읽음)'처럼 보인다.

세계유산 5개 서원에서는 '경전성독' 프로그램, 하루만이라도 '숙흥야매잠도'를 체험하는 프로그램 등이 운영돼야 한다. 퇴계의 '경' 공부가 없는 서원은 관광 상품에 불과하다. 영남 사상의 키워드 '경'이 하루빨리 회복되길 바란다.

조한규 미국 캐롤라인대학교 철학과 교수