술 빚는 방법 빼곡히 적힌 옛 문헌 수백년 집안서만 비밀스레 지키다

산업화 결심 소비자에 선보일 계획

600년 전 신선주, 400년 전 찹쌀술…종가 레시피 기반 명품화 사업 분주

"요즘 술 빚는 재미 빠졌다" 부푼 꿈

요즘 안동은 술 익는 향으로 가득하다. 수백여 년을 집안에서만 비밀스럽게 지키고 이어오던 '종가의 술'이 저마다의 맛과 향을 머금은 채 익어가고 있다.

우리나라 대표적 유교 본향이 안동이다. 안동은 숱한 종가와 종택들이 잘 보존돼 있으며, 종가마다 집안 대대로 전해지는 유가의 덕목과 음식, 철학을 잘 이어오고 있다.

유가의 실천 덕목 중 하나가 '봉제사 접빈객'(奉祭祀 接賓客)이다. 조상 제사를 잘 받들고 손님을 맞을 때 빠져서는 안 될게 술과 음식이다. 종가의 술은 수백여 년 지켜오는 제조법으로 빚어 조상 제사상과 손님 접대상에 올리고 있다.

종가의 술 '가양주'(家釀酒)가 100여 년 만에 부활하고 있다. 안동지역 종가마다 전해지던 '가양주'들이 고택 담장을 넘어 세상 밖으로 나올 채비를 하고 있다. 저마다 이야기를 담은 안동지역 '종가의 술'이 곧 세상에 선보인다.

◆종손·종부들의 손으로 빚어 세상에 내놓다

농암 이현보와 퇴계 이황, 금계 황준량은 달빛 아래 강을 사이에 두고, 술잔이 앞에 닿기 전에 시 한수를 읊으면서 '유상곡수'(流觴曲水)의 풍류를 즐겼다. 나이 80과 40중반, 30의 세대를 넘은 이들 문인들이 나눈 풍류에는 술이 늘 함께 했다.

유상곡수가 끝난 밤, 강각에 유숙한 문인들은 신선주를 마시며 어부가를 함께 지어 부르며 춤을 췄다. 600여 년이 흐른 지금 '일엽편주'(一葉片舟)라는 이름의 신선주가 다시금 빚어져 선보이고 있다.

농암종가 이원정 종부의 손바닥은 굳은살이 박여 투박하다. 누룩과 쌀을 버무리고 꾹꾹 누르는 일을 일일이 손으로 하면서 생겨난 흔적이다. 600년 전 신선주가 종부의 손 맛에서 다시금 세상에 빛을 보고 있다.

하회마을 서애 종가 충효당에도 류창해 종손이 직접 가양주를 빚어낸다. 지난해 11월 문화재청이 일본에서 환수해 온 1천600년 경자년 책력(달력)인 '유성룡비망기입대통력'의 여백에는 400년 전 종가의 술 만드는 법이 빼곡하게 적혀 있음이 발견됐다.

종손은 빠르게 술 빚는 방법인 '급주방'을 비롯해 감주, 향기로운 탁주, 찹쌀술, 도인주, 잣술 등 술 빚는 방법 등 빼곡히 적힌 자료를 서애 종가의 술 연구와 생산에 소중한 자료로 활용할 계획이다.

간재 변중일 종가의 변성렬 종손과 주영숙 종부도 요즘 술 빚는 재미에 푹 빠졌다. 지역의 대표적 충효를 실천해 온 가문의 종손·종부로 충절과 효심이 고스란히 스민 '종가의 술'을 재현하는 부푼 꿈에 즐겁다.

특히, 송이 망하자 고려 황주로 귀화한 조상 내력과 시조 할배인 변안열이 홍건적의 난을 물리치고, 왕을 보필했던 일화에서부터 집안은 일찌기 소주, 안동 소주와의 인연이 깊다는 자부심으로 '명가 명주'를 빚어낼 각오다.

◆안동지역 종가들, 술 산업에 직접 나선다

경북지역 종가의 종손·종부들이 집안마다 내림으로 전해오는 '가양주'를 복원해 명품화하는 '우리 술 지킴이'로 나섰다. 가양주는 종가마다 재료와 만드는 방법이 다르기 때문에 맛과 향이 다양해 전통적 보존 가치가 높다.

특히 경북 '유가'(儒家)와 '유림'(儒林)들은 '봉제사 접빈객'을 제일의 덕목으로 여겨왔다. 그만큼 음식과 술 문화에 정성과 철학이 담겨 있다.

'명가 명주'라는 말이 있듯이 종가마다 내림으로 이어지는 '술'에 담긴 집안의 철학과 맛·멋·향을 사회에 선보여 보존과 전승을 함께 만들어 간다.

종손·종부들은 찹쌀 안동소주인 '올소'를 개발해 낸 신형서 버버리찰떡 대표, 농업정책 전문가인 이동필 전 농림축산식품부 장관, 안동 가톨릭상지대 산학센터와 함께 가양주 산업화에 막바지 애를 쓰고 있다.

집안 대대로 종부들 손맛으로 전해지던 종가의 술들은 대부분 제조법이 복원돼 조만간 종택과 고택 담장을 넘어 사회와 소비자들에게 선보일 것으로 보인다.

지금까지 복원되고 산업화를 준비하고 있는 종가의 술은 풍산류씨 하회 충효당(서애종가)의 '옥연주', 의성김씨 학봉종가 '금계주', 진성이씨 노송정종가 '노송주', 원주변씨 간재종가 '숙영주', 안동권씨 '태사주(고삼주)', 한산이씨 소산종가 '가현주', 의성김씨 지촌종가(지례예술촌) '이수동주', 의성김씨 조성당 종가 '추로주' 등이다.

가양주 보유 종가들의 명품화 사업 동의와 종가 레시피를 기반으로 한 술 전문가들의 멘토, 생산시설 조성을 끝낸 상태다. 조만간 사회 속으로 선보일 가양주를 세계적 명주로 알리고 대중화시키는데 종부와 종손들이 나선다.

이에 앞서 안동의 영천이씨 농암종가에서는 '일엽편주'를 선보여 소비자들의 뜨거운 반응을 이끌어 내고 있다. 일엽편주는 전통누룩과 쌀을 이용해 전 과정 수작업을 통해 소량 생산된다.

안동에서는 민속주 안동소주, 명인주 안동소주, 올소, 진맥조수, 일엽편주 등 8종류의 안동소주가 선보여 소비자들에게 인기를 얻고 있다.

◆가양주, 밀주→민속주→전통주로 부활된다

집에서 빚는 술. '가양주'라 부른다. 술은 누가 빚느냐에 따라 맛과 향이 달라진다. 조선시대 조리서에 요리법보다 술 빚는 법이 더 많다.

가양주 중에서도 명문가에서는 집안 내력과 이야기를 담은 별도의 이름을 붙여 부르기도 했다. '명가 명주'라는 말이 나오는 이유다.

조선시대까지 꽃피운 가양주는 일제강점기 때 명맥이 끊긴다. 1909년 주세법을 시행해 술에 세금을 부과했다. 1934년엔 전통주를 말살시키려 가양주 제조면허를 폐지했다. 일본식 청주 면허만 가능했다.

전통양조장이 사라지고 가양주도 사라져 갔다. 조선시대 문헌상 기록으로 전해 내려오던 520여 종의 전통주도 암흑 속으로 빠져들 수밖에 없었다.

한국전쟁 이후엔 식량위기로 쌀막걸리가 금지됐다. 1965년 '양곡 보호령'이 생기며 쌀을 술 빚는 데 사용하지 못하면서 또다시 가양주가 집 담장을 벗어나지 못하게 했다.

시간이 지나 1988년 '서울 올림픽'을 계기로 우리 술에 대한 필요성이 제기됐다. 주세법을 개정해 '민속주'를 만들었다. 1990년에는 쌀을 원료로 술을 만들 수 있게 했다. 다만 조건이 있었다. '마실 수는 있지만 팔거나 사지는 말 것'.

일제강점기를 거치며 사라졌던 가양주 문화가 100년 만에 다시 부활하고 있다. 현재까지 발급된 지역특산주 면허만 1천400건에 이른다. MZ세대들도 가양주 부활에 한 몫하고 있다.

◆우리나라 대표적 '고조리서' 안동서 전해진다

'안동소주'(安東燒酎)는 안동에서 전해 내려오는 증류식 소주다. 우리나라 3대 전통명주로 손꼽힌다.

안동에서 특히 소주의 제조법이 발달한 것은 고려 때 원나라가 일본 원정을 위해 한반도로 진출, 안동에 병참기지를 설치했던 때와 공민왕이 홍건적의 난을 피해 안동으로 몽진했을 때로 전해진다.

이후 조선으로 넘어오면서 안동의 소주는 각종 조리서에 모습을 드러내면서 안동의 문화로 정착하게 된다. 안동에서는 유독 고조리서들이 많이 전해져 온다. 그만큼 안동소주의 기원과 뿌리가 잘 전승 보존돼 있다.

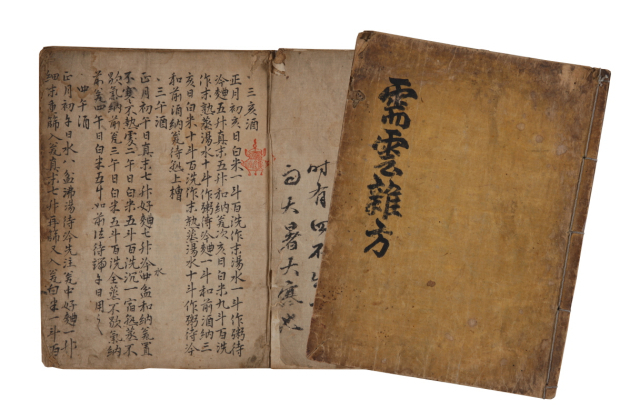

안동지역 광산김씨 김유(1491∼1555)가 편찬, 가장 오래된 조리서로 알려진 '수운잡방'(需雲雜方)에는 모두 121가지의 조리법이 설명돼 있다. 이 중에 59종의 술 빚는 방법이 기록돼 있다. 여기에 '진맥소주'가 언급돼 있다.

안동 장흥효 선생의 딸로 영양으로 시집간 정부인 안동장씨 장계향(1598~1680)이 남긴 '음식디미방'에도 146종의 음식 조리법이 수록돼 있는 가운데, 51종의 술 양조법이 기록돼 있다. 술 독이나 술 빚는 법, 술 빚어 놓고 주의해야 할 점 등을 자세하게 적어 놓았다.

18~19세기 초반에 기록돼 의성김씨 청계종택이 소장해 온 '온주법'에도 57종의 술 빚는 법이 소개돼 있다. 이 가운데 '정향극렬주'(丁香極烈酒)는 다른 조리서에는 없고 온주법에만 나오는 술이다. 정향극렬주는 여름 술이며, '극렬'은 더위를 이긴다는 의미다.

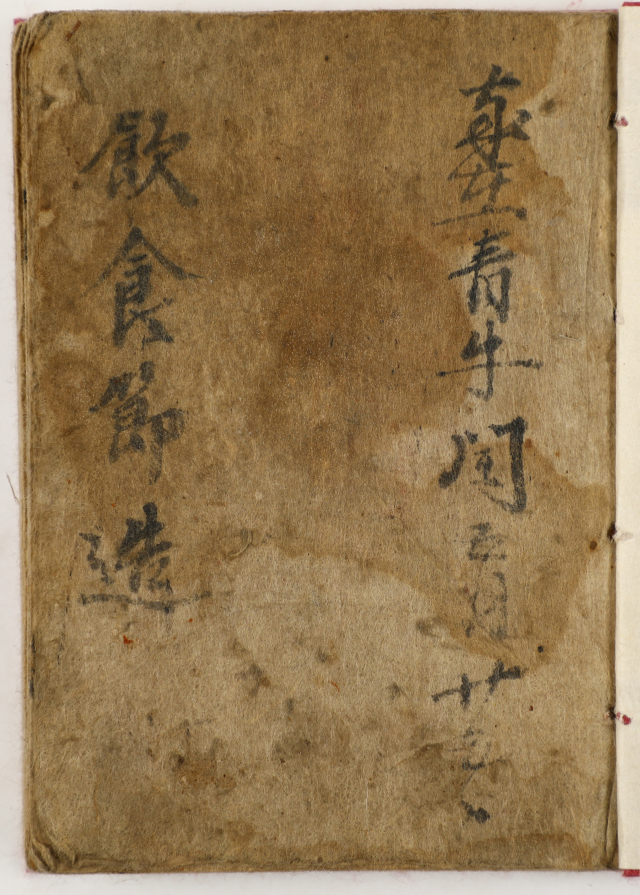

고성이씨 간서가 북정(北亭) 이종주(1753~1818)가 쓴 '음식절조'(飮食節造)에는 모두 75종의 음식이 실려 있는데 술 제조법이 29종이다. 다른 옛 조리서에서 찾을 수 없던 향온주, 하일주, 보리청주, 자하주 등 독특한 술 제조법이 포함돼 앞으로 가양주 개발·연구에 귀중한 자료로 쓰일 것으로 기대된다.

류창해 하회마을 충효당 종손은 "평소에 할머니와 어머니가 만드시던 술을 빚어왔다. 가문에서 내림으로 전해오는 우리 술이 제대로 복원돼 명품 안동술로 알려졌으면 한다. 사업에 적극적으로 참여할 생각이다"고 했다.