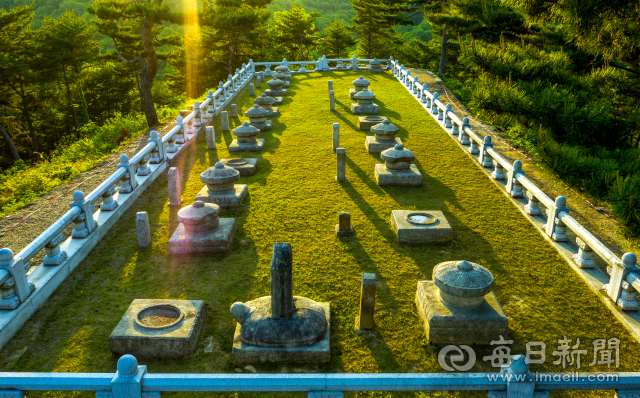

경북 성주군 월항면 인촌리 산 8 ,세종대왕자태실.

유서 깊은 곳이지만 피바람의 아픈 역사가 서린 곳.

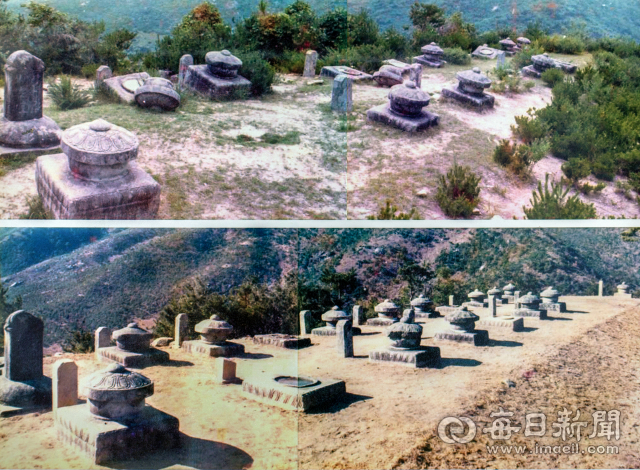

기단석만 휑한 다섯 태실에 중동석,개첨석이 간데없고

세조 태실 가봉비엔 글자가 흔적도 없이 사라졌습니다.

500여 년 전 이곳에서 대체 무슨 일이 벌어진 걸까요.

세종은 상왕, 태종 못지않는 아들부자였습니다.

소헌왕후가 낳은 대군 8명에, 후궁의 군도 무려10명.

가지가 많으면 바람 잘 날 없다 했던가요.

맏아들 문종의 대를 이어 그의 독자, 어린 단종이 즉위하자

둘째 아들 수양대군의 야심 찬 거사가시작됐습니다.

1453년 계유년. 참모 한명회가 휘갈긴 살생부에

수양대군은 단종의 보좌 세력인 황보 인·김종서 등

원로대신 수십 명을 숙청하고, 세종의 셋째 아들이자

라이벌 안평대군에는 단종을 내몰고 왕좌를 탐하려 한다는

음모를 씌워 강화도로 유배시키고 목숨까지 앗았습니다.

계유정란, 쿠데타로 왕권을 가로챈 수양대군(세조).

세종의 여섯째 아들 금성대군이 이에 반기를 들며

유배지 경상도 순흥에서 단종 복위를 도모하자

세조는 또 그를 사육신과 함께 반역죄로 처형했습니다.

뜻을 같이한 영풍·한남·화의군도 피바람을 면치 못했습니다.

성주 태실엔 그 권력암투 역사가 생생히 남아있습니다.

후손이 발복하는 묘와 달리 당대 발복을 위한 태실.

세조는 정적 세력에 종지부를 찍겠다고 다섯 동생의 태실과

등극 후 성주 법전리로 옮긴 조카 단종의 가봉(加封) 태실까지

쫓아가 더 이상 기를 못 쓰도록 무참히 파헤쳤습니다.

세조 태봉비에는 홍윤성이 그를 칭송하는 글을 새겼지만

한 글자도 찾을 길이 없습니다. 인륜도 버리고 왕권을 찬탈한

그가 밉다고 백성들이 싹 지웠다는 입방아만 난무합니다.

생명을 귀히 여긴 태실, 그 속에 깃든 나쁜 역사도 인류 유산.

조선왕조 태실은 유네스코 세계유산 등재를 추진중입니다.

"옛날이나 지금이나 똑같다"

역사의 거울 앞에서 찾는 사람들마다 혀를 찼습니다.

그땐 친아들, 지금은 정치적 아들로 보복의 나쁜 역사가

끊이질 않았습니다. 오늘, 한 권력이 가고 새 권력이 왔습니다.

권불십년, 좋은 역사를 갖고 싶습니다.