고군분투 인생길, 분수대로 살다 갈 뿐

돗자리 짜는 선비 김낙행, 평민의 삶 파고 들다…씨줄과 날줄 엮어 척척, 돗자리 짜는 선비의 속내

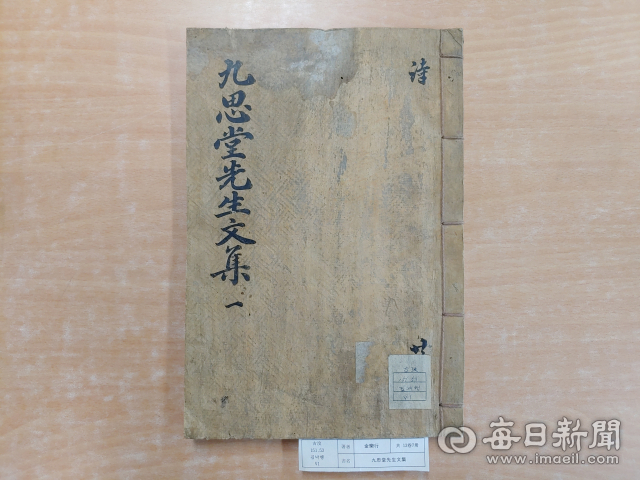

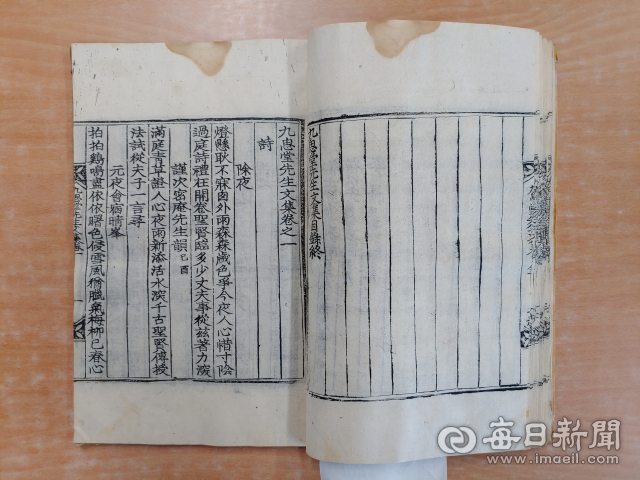

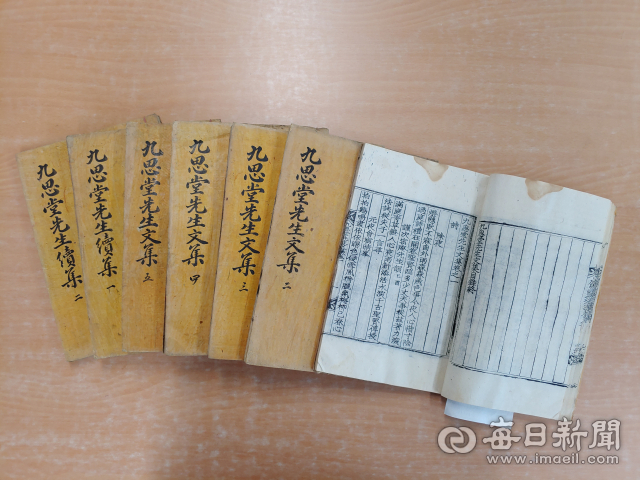

김낙행(金樂行, 1708-1766)이 남긴 '구사당집(九思堂集)'은 원집 9권 5책과 속집 4권 2책으로 구성되어 있다. 문집의 간기나 서발이 없어 정확한 출간연도를 알 수는 없으나 몇몇 자료를 통해 유추해 보면 초간본은 1801년에, 중간본은 1894년에 간행되었음을 확인할 수 있다.

김낙행은 독실한 자기 수양과 뛰어난 학문적 성취를 이룬 인물은 아니었지만 그의 인생에는 주목할 만한 점이 하나 있다. 좌절을 극복하고자 발버둥치는 대신 현실을 인정하고 그 속에서 자신의 상처를 보듬어나가며 주어진 삶을 완주했다는 점이다. 자기 운명에 대한 뚜렷한 인식이 선행되었을 때 나올 수 있는 자세라 할 수 있다.

인생의 시련은 부친의 유배로부터 시작되었다. 김낙행의 부친 제산(霽山) 김성탁(金聖鐸, 1684-1747)은 스승인 갈암(葛庵) 이현일(李玄逸)을 변호하는 상소를 올렸다가 제주도를 거쳐 광양으로 이배되었으며 결국 그곳에서 생을 마쳤다. 이 10년의 기간 동안 김낙행은 집안을 경영하고, 부친을 시봉하는 일로 30대를 보냈다.

40대에 들어선 그는 부친이 신원(伸冤)되지 않은 상태에서 과거시험을 준비하기가 여의치 않았기에 조용히 은둔의 길을 택했으며, 그런 까닭에 그의 행적은 '구사당집'에 실려 전하는 몇 편의 글을 통해서 짐작할 수 있는 정도다.

자의 반 타의 반으로 중요한 시기에 인생이 꼬여버린 상황에서 김낙행은 자존감을 잃지 않고자 고군분투하게 되는데 수 편의 글들에서 그러한 모습을 만날 수 있다. 그는 마음을 붙일 만한 작은 일을 통해 심적 평안을 회복하고자 했으며, 입신양명의 길을 구하는 대신 생활 속에서 학문을 이어갔기에 고단한 일상이 그의 정신을 좀먹을 수 없었다.

돗자리를 짠다는 '직석설(織席說)'에서는 선비다운 풍모에서 멀어지고 품격에 손상되는 일 가운데 가장 심한 것이 자리 짜는 일임을 고백했다. 비록 선비로서 인생의 막장에 다다른 것은 서글픈 일이었지만 그래도 일의 귀천을 떠나 분수대로 살다 갈 뿐이라는 믿음이 있었기에 오히려 마음을 다잡을 수 있었다. 삶이 복잡할 때는 반복적인 단순노동을 해야 잡념으로부터 놓여날 수 있고, 나아가 생의 활력을 회복할 수도 있다. 식사나 용변, 손님 접대가 아니면 온종일 이 일에 집중해서 매달린다는 구절에서 당시 그의 어깨를 짓눌렀을 압박감이 어느 정도였을지 짐작하게 된다.

'구사당집'을 보면 가난과 욕심에 관한 글들이 눈에 띄는데 실상 오랜 공부와 수양에도 순간의 유혹에 넘어가는 것이 인간의 자연스러운 모습이다. '기취서행(記鷲棲行)'에서는 껍질을 벗긴 삼대인 겨릅을 더 가지고자 사람들과 이전투구하던 자신의 모습을 떠올리며 수치심을 감추지 못했다. 이 글에서는 탐욕에서 벗어나 본심을 회복했을 때의 상태를 대취했다가 술이 막 깼을 때에 비유했는데, 피부에 와닿는 이러한 표현은 그의 글이 현실에 바탕하고 있음을 말해준다.

자존감이 자주 언급되는 세상이지만 남들과의 비교 속에서 사람들의 자존감은 오히려 추락해가고 있으며, 과거와 비교할 수 없을 정도의 물질적 풍요 속에서도 행복감을 느끼지 못하는 이가 많아졌다. 고난 가운데서도 상실을 입에 올리지 않는 의연함, 가난 속에서도 현실적 논리에 휘둘리지 않는 당당함이 그리워지는 이 시대에 자신의 자리에서 굳건히 설 수 있게 하는 깨달음의 글을 읽고 싶다면 '구사당집'을 추천한다.

정시열 영남대 국어국문학과 교수