"처벌이 능사일까" 다산의 정의관 되새기다

정조 재위기간 2,574회 판결…그 중 사형선고는 36건에 불과

현대사회 문제 처벌 만능주의…전 대통령 33년형에도 무덤덤

형사처벌은 최후의 보충수단…형 다스릴 때 삼가고 또 삼가야

"오직 하늘만이 사람을 내고 또 죽이니 인명은 하늘에 매여 있다. … 흠흠이란 무엇인가. 삼가고 또 삼가라는 것으로서 형을 다스리는 근본이다."

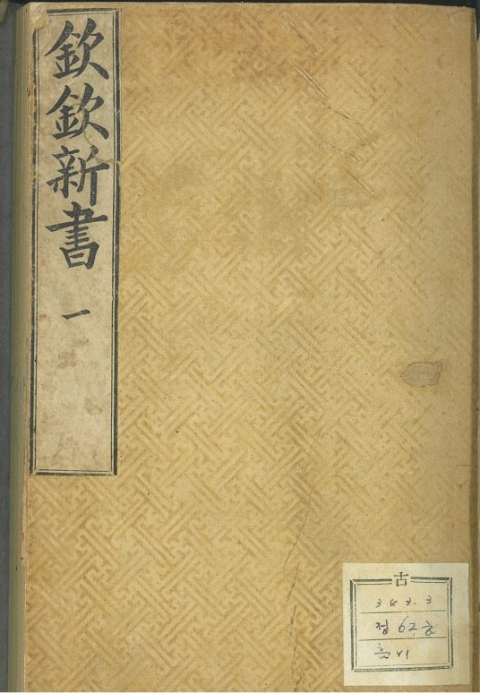

이는 다산 정약용이 지은 흠흠신서의 서문이다. 10폭 병풍 크기에 담겨져 국회 법제사법위원회 회의실 벽면에 게시되어 있다. 2003년 9월, 당시 법사위 위원장이었던 김기춘의 제안으로 서예가 이홍철 씨가 쓴 것이다.

처벌은 능사가 아니다. 공자도 법치보다 덕치를 강조하였다. 오늘날의 형법 교과서에서도 형사처벌은 사회적 문제를 해결하기 위한 '최후의 보충수단'(ultima ratio)임을 강조한다. 이는 프랑스 혁명 후에 꽃을 피운 근대 이성법의 지혜이기도 하다. 조선에서도 형사처벌은 극히 자제되었다. 정조는 재위기간 중 1천112건을 심리하고, 2천574회를 판결하였는데, 그 중 사형선고는 36건(약 1.4%)에 불과했다.

산업혁명 이후 사회가 복잡해지면서 형사처벌은 크게 강화되었다. 형사처벌이 사회 문제 해결의 '최고의 수단'(prima ratio)으로 여겨진 것이다. 몇 년 전 우리나라에서는 도량형의 혼선을 피하고자 평방미터(㎡)나 그람(g) 대신에 평(坪)이나 근(斤)이라는 단위를 사용하면 처벌하겠다고 발표한 바 있다. 형사처벌이 마치 사회 문제 해결을 위한 '유일한 수단'(sola ratio)인 것처럼 여겨졌다.

최근에는 가중 처벌의 사례도 자주 목격된다. 1990년대 이후 성범죄에 대한 형사정책은 신상 공개를 거쳐 화학적 거세의 방향으로 강화되었다. 한 때는 민식이법이 논란이더니, 최근에는 중대재해처벌법이 국회를 통과하였다. 중대재해를 막지 못한 경영책임자를 1년 이상의 징역형에 처하겠다는 것이다. 옥상옥의 논란이 없지 않지만 국회는 오늘도 거침이 없다.

이러한 처벌문화의 확산 때문일까. 우리는 전직 대통령에게 33년의 징역형이 선고되어도 그냥 무덤덤하다. 흠흠신서의 서문을 국회 법사위 회의장에 게시하도록 한 김기춘 씨도 그 전직 대통령을 잘못 보좌했다는 등의 이유로 80세를 넘긴 노구에도 불구하고 아직까지 형사 절차에서 벗어나지 못하고 있다.

칸트의 동해보복(同害報復: 동일한 상해나 배상의 원칙), 다산의 적정한 처벌, 이것이 형사처벌의 기본이다. 인간을 다른 목적을 위한 수단으로 다루지 말라는 칸트의 요구처럼, 적어도 처벌이 허망한 목적을 쫓아 고무줄처럼 늘어나서는 안 된다. 정치적 표를 염두에 둔 처벌 수위도 이제 자제되어야 한다. 우리는 지금 자칫하면 교도소 담장 안으로 떨어지는 외줄타기를 하고 있는지도 모른다.

최근에 경북대 도서관을 방문하였다가 매우 놀랐다. 독일 유학시절 보았던 괴팅겐 대학의 도서관보다 훨씬 좋은 시설을 갖추고 있었기 때문이다. 유학을 마치고 귀국한 후 구입한 한국 자동차에서 독일차 이상의 매력을 느꼈던 바로 그 기분이었다. 거기서 다산의 '흠흠신서'를 읽고는 또 한 번 크게 놀랐다. 칸트와 다산이 아주 유사한 정의관을 갖고 있다는 것을 발견했기 때문이다. 지금까지 칸트의 근대이성법의 지혜를 되살리자고 외쳤는데, 앞으로 다산의 흠흠정신을 널리 알려야겠다. 과장된 형사처벌은 부메랑이 되어 되돌아 올 수 있다는 점도 알아야 한다.

임상규 경북대 교수