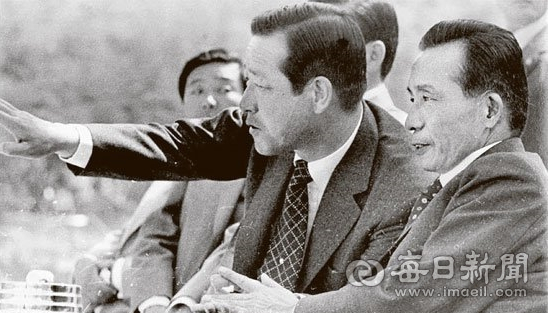

'방랑 협객' 유비와 박정희

※이번 추석 연휴 기간 대한민국 헌정사 속 3명의 독재자, 이승만·박정희·전두환의 그림자와 빛을 삼국지라는 거울로 비춰 봅니다. 네이버에서 '시사 삼국지'를 검색해보세요.

▶일단 고정관념부터 깨고 시작하자. 삼국지에서 유비는 무조건 선, 조조는 무조건 악일까.

유비는 사실 '뒤통수 치기' 내지는 '변절'로 연명한 인물이다.

여포가 공격해오자 조조에게 손을 벌렸다가 조조를 버리고 (조조와 겨루던)원소에게 가더니 다시 (가망이 없어 보인)원소를 버리고 유표에게 몸을 맡겼다. 이어 적벽대전 후 손권에게 빌린 영토를 갚지 않았고, 익주를 다스리는 종친 유장을 도와주겠다며 들어가더니 유장을 쳐 익주를 먹고는, 여기다 촉나라를 세웠다.

물론 조조가 서주에서 살해된 가족의 복수를 위해 아무 관련 없는 서주 백성들을 학살한 '서주대학살'과 비교하면 악행의 급이 좀 다르긴 하다. 사실 유비 정도의 변절은 삼국지 시대에 흔했다. 생존을 위해 변절하지 않는 게 오히려 이상했다. 더구나 유비처럼 근거지가 마땅히 없는 떠돌이 협객이라면.

그러니 유비는 삼국지의 무슨 특별한 선이 아니라, 그냥 평범한 악이다. 악이라는 단어는 욕망 내지는 야망 같은 단어로 치환해도 무리는 없겠다. 아무튼 이게 다 삼국지연의의 저자 나관중이 유비를 미화한 탓이다.

참고로 변절(變節)은 배신과 닮은 의미이면서, 계절이 바뀐다는 뜻이기도 하다. 살고자 추운 겨울엔 옷을 두껍게 입었다가 더운 여름엔 벗어버리는 것처럼, 변절도 나름의 순리라는 반론이 가능은 하겠다.

▶박정희도 뒤통수 치기 내지는 변절로 연명한 인물이다.

앞서 유비가 그랬듯이 생존이(그리고 욕망 내지는 야망도 더해서) 이유였던듯하다. 박정희는 원래 일제강점기 때 교사였다. 그런데 학교에서 한국인(조선인) 교사를 차별한 까닭에 당시 '끗발 날리던' 일본군 장교가 되기로 결심한다. 만주로 가서 신경군관학교와 일본육군사관학교를 졸업, 일제 괴뢰국 '만주국'의 장교로 복무한다. 다만, 이건 변절로 보기보다는 (훗날 대한민국 헌법 제15조에 따라 국민기본권으로도 보장되는)직업 선택의 자유로 봐 주자.

그러나 얼마 지나지 않은 1945년 8·15광복으로 일제는 물론 만주국도 사라지자 박정희는 대한민국 국군의 시초로 보는 한국광복군에 합류한다. 어느 분야나 그랬듯이 광복 후 모자란 사람을 충원하는 맥락이었다. 이렇게 만주국을 배신하고 고국으로 왔다. 자, 변절 1회째.

이어 국군 장교 박정희는 남한 사회주의 정당 '남조선로동당'(남로당, 당시 미군정이 불법 정당으로 규정)에 들어가 활동한다. 속된말로 '빨갱이'가 된 것이다. 자유주의 국가인 대한민국 군인이 공산주의자로 전향했다. 이로써, 변절 2회째.

그랬던 박정희는 또 얼마 지나지 않아 남로당의 뒤통수마저 치고 만다. 1948년 국가의 남로당 색출 과정에서 체포됐으나, 남로당 조직을 까발리는 대신 사형을 면한다. 이때 같은 만주국 군인 출신 백선엽 장군이 보증을 주도하며 도움을 주기도 했다. 아무튼, 변절 3회째.

민간인이 된 박정희는 그러나 곧 1950년 6·25전쟁이 터지면서 다시 군복을 입는다. 국군에 사람이 모자란 건 광복 직후나 6·25전쟁 직후나 마찬가지였다. 이때 백선엽은 박정희를 장군으로까지 진급시켰다. 나중에 백선엽은 대통령이 된 박정희로부터 교통부 장관으로 임명된다.

▶이어 박정희는 군에서 소장(★★)까지 올라서는 또 변절을 한다. 1961년 5·16군사정변이다. 이는 박정희 생애 마지막 변절이기도 했다.

유비가 떠돌이 협객의 삶을 끝낸 시기를 유장으로부터 익주를 얻었을 때 내지는 익주 바로 위 조조의 땅 한중까지 빼앗아 한중왕에 즉위했을 때로 본다.

박정희도 교사, 만주국 장교, 한국광복군(이후 국군) 소속, 남로당 군책, 대한민국 국군 장성 등을 거쳐 5·16군사정변을 통해 군정 및 제3공화국을 세우면서 떠돌이 협객의 삶을 마무리했다고 볼 수 있다.

그리고 유비는 관우, 장비, 조운, 간옹, 손건, 미축, 진도 등 초반 방랑 시기부터 함께해 온 동료들의 덕을 많이 봤다. 박정희도 만주국에서 군인으로 함께 복무한 김동하, 박임항, 이주일, 신현준, 최주종, 양국진, 방원철, 윤태일 등이 5·16군사정변에서 주축이 된 게 큰 도움이 됐다. 박정희가 남로당 사건으로 군복을 벗은 후 문관으로 육군본부 정보국에서 근무할 때 인연을 맺어 뜻을 같이 한 김종필 등 육사(육군사관학교) 출신들도 빼놓을 수 없다. 유비도 방랑 시기부터 함께한 동료들에 더해 제갈량 등 형주·익주에서 인연을 맺은 참모와 장수들 덕분에 촉나라를 세울 수 있었다.

이렇듯 협객 집단은 패거리의 끈끈함이 창업의 핵심 기반이다.

▶박정희에 대한 평가를 보면 만주국을 시작으로 피아(일제 만주국과 고국, 자유주의 대한민국과 공산주의 남로당)를 넘나들며 군인·군책으로 활동한 시기들을 각각 따로 보는 경향이 있다. 마지막에 선택한 게 정답이고 그 전까지는 답을 찾는 과정이었다는 뉘앙스다. 격변의 시기라서 전란의 시기라서 그랬을 수 있다는 것이다. 아울러 자유주의도 경험하고 공산주의도 경험하는 사상 여행을 '찐하게' 한 셈이라고도.

그러나 결국 정권을 창출한 기반이 만주국과 육사 출신 군인들 위주의 협객 집단이라는 게 박정희가 '왔다리갔다리'를 거듭한 시기를 각각 따로 볼 수 없게 만든다. 무엇보다도 5·16군사정변에 참여한 공신들은 박정희의 집권 기간 독재, 부정부패, 인권 탄압 등에 일조하며 역사를 퇴행시켰다는 평가를 받는다. 반성문 써야 한다. 그래도 표창장 줘야 한다는 경제에 대해서는 인정하더라도 말이다.

PS. 유비와 박정희가 닮은 게 또 있다. 실제 의미 또는 비유적 의미의 '후계'다. 유비는 아들 유선이 촉나라를 2대만에 다 말아먹었다. 그리고 박정희는….