百藥之長, 백 가지 약 중에 술이 으뜸이니…

이백은 술 속에 신선이 있다 했고

백거이는 재물보다 술이 낫다고

박정희 대통령은 배갈 24병이나

전두환 대통령은 알고보면 주맹

우리 조상들 술상머리 교육 각별

술 먹고 실수 않도록 계영배 지참

이 세상에 술만큼이나 오랫동안 민초들과 애환을 함께해 온 애물(愛物)이 또 있을까? 술은 때로는 귀중품이기도 했다. 사전상 의미의 술은 알코올 성분이 들어 있는 음료(음료수)를 통틀어 이르는 말이다. 한 자료는 물(액체)을 뜻하는 수(水)와 술 빚는 항아리를 본뜬 유와의 합성어로 술 주(酒)자를 쓴다. 우문현답 하나, 술은 음식일까? 음료일까? 답은 자명하다. 음식은 먹고 마시는 것으로 당연히 음료를 포함하는 개념이므로 둘 다 맞는 말이 된다. 술에 얽힌 제대로 된 예찬에서부터 숨은 비화, 일화 그리고 기상천외한 해학과 더불어 촌철살인의 교훈적 가치까지 다양한 이야기들이 있다.

'근대철학'의 아버지로 불리는 독일의 철학자 칸트는 술을 일컬어 '솔직함을 운반하는 물질'이라고 했다. 아이러니하게도 불경(佛經)에 '아가타'란 단어가 등장하는데 생경한 이 말은 '모든 병에 효험이 있다는 영약'으로 술을 의미한다. 오늘날 불교에서 술을 달리 곡차 또는 반야탕이라고도 한다. 애주가들에겐 귀가 번쩍 뜨이는 말로 우리말 사전에 '백약지장'(百藥之長)이란 사자성어가 버젓이 실려 있다. 백 가지 약 중에 술이 으뜸이란 뜻이다. 한방에서 좋은 약재를 술에 씻는 일을 가리켜 주세(酒洗)라고 한다.

그뿐만 아니라 구소련의 전설적인 축구 골잡이 레프 야신 선수는 고도의 골 부담을 떨쳐 내기 위해 라커룸에서 반드시 보드카 한 잔으로 긴장을 풀었다고 한다. 조선 숙종 때 6조 판서를 역임했던 이세화는 끔찍이 술을 좋아해 문패를 아예 백주당(白酒堂)으로 바꿔 달았음에도 청백리로 추앙받았다. 술 하면 떠오르는 중국을 대표하는 시인 두 사람, 시선(詩仙) 이백은 술을 일컬어 '주중선'(酒中仙'술 속에 신선이 있다)이라고 극찬했다. '술에 취해야 시를 읊는다'는 취음(醉吟) 백거이는 한 술 더 떠서 그의 별칭대로 "죽어 북두칠성에 닿는 재물보다는 두루미(큰 술병)의 술이 훨씬 낫다"라고 했으니 이야말로 기가 막히는 해학이 아닐 수 없다.

고려 고종 때 대문장가 이규보 또한 둘째 가라면 서러울 정도로 술, 시, 거문고를 즐겨 3혹호(三酷好) 선생으로 불렸다. 이랬던 그가 국문학의 백미로 꼽히는 그의 저서 '국(麴)선생전'(술과 누룩을 의인화한 작품)에서 군자의 처신과 민간의 술에 대한 폐해를 통렬히 경계했다. 조선 선조 때 가사문학의 대가였던 송강 정철 역시 독특한 권주가인 '장진주사'(장수의 기상이 내포된 술)란 불후의 명작을 남겼다.

그러면 역대 대통령들은 어떠했을까? 박정희 전 대통령을 제외한 다른 대통령은 그다지 술을 즐기는 편이 아니었다고 한다. 오 랜 외교관 생활이 몸에 밴 최규하 전 대통령은 술을 극도로 경계했고, 술을 늦게 배운 전두환 전 대통령은 소주와 양주 맛을 구별 못 할 정도로 주맹(酒盲)이었다고 한다. 박 전 대통령과 단둘이 대작해 본 모 기자의 전언에 따르면 중국집에서 배갈을 24병이나 비워 이것이 박 전 대통령이 생전에 세운 비공인 최고 기록일 것이라고 했다. 특히 박 전 대통령은 시쳇말로 막사이주(막걸리+사이다), 맥탁주(맥주+막걸리)를 유행시킨 장본인이기도 하다.

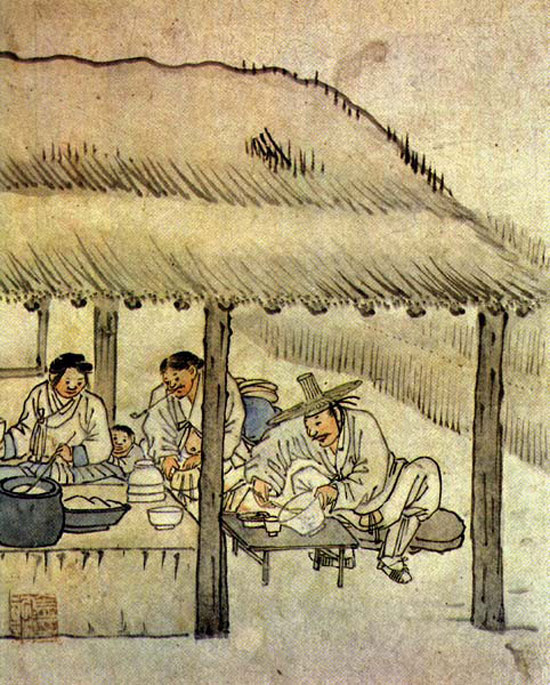

우리 조상들의 술상머리 교육은 참으로 각별했다. "비싼 음식 먹고 헛소리하면 큰일 난다. 술 먹은 뒷자리는 씻은 듯 부신 듯 깨끗하고 탈이 없어야 한다. 술이 잘못되면 광약(狂藥'사람을 미치게 하는 약)이 되고 화천(禍泉'모든 재앙의 근원이 되는 샘)이 된다"며 엄하게 훈계했다. 더욱이 술로 빚어질 실수를 방지하기 위해 항상 계영배(戒盈杯'과음을 경계하기 위해 술이 일정한 한도에 차면 구멍으로 새어 나가도록 만든 잔)를 지참하고 다녔다고 한다.

조선 숙종 때 홍문관 대제학을 지낸 천하의 술꾼 오도일은 사직단의 기우제용 음복주를 엎지른 죄로 귀양 가서 그 길로 생을 마감했다.

국민 경제가 어려워지면서 사회 분위기마저 각박해져 속칭 '혼술족'과 '주사모'가 늘어간다는 안타까운 소식도 심심찮게 전해오고 있다. 주덕(酒德'술취한 뒤에도 주정하지 않고 몸과 마음을 바르게 가지는 버릇)의 금과옥조가 새삼 가슴에 와 닿는 요즈음이다. 술은 과연 약일까? 독일까? 판단은 오로지 독자 제위의 몫이다.