농업, 6차 산업화 성장 한계 지적

경북이 전국에서 가장 많은 귀농 가구를 보유하고 있으나 대부분 도내 이동이나 인근 지역 인구가 유입된 것이어서 수도권 인구 분산 효과까지는 얻지 못하는 것으로 나타났다. 특히 경북으로 유입된 귀농 인구 가운데 가장 많은 수를 차지하는 대구의 경우, 맞벌이 가구 감소 등 고용 환경 악화에 따른 도피성 귀농이라는 분석 때문에 정부가 권장하는 6차 산업 성장과는 거리가 멀다는 지적도 제기된다.

◆귀농인의 천국?

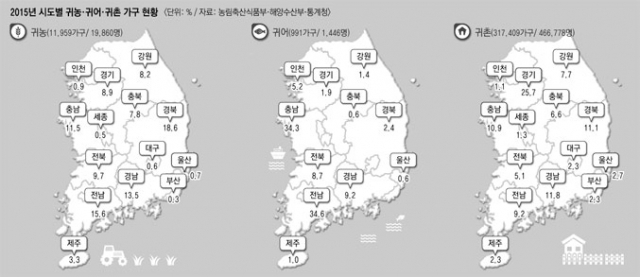

전국 귀농인 가운데 경북을 선택한 이들은 해마다 전국에서 가장 많았다. 지난해에도 변함이 없었다. 농림축산식품부'해양수산부'통계청이 공동으로 조사한 지난해 귀농'귀촌인 통계에 따르면 2015년 한 해 동안 경북으로 귀농한 가구 수는 총 2천221가구로 17개 시'도 중 가장 많았다. 한 해 동안 귀농한 전체 가구 수의 20% 가까이를 차지해, 귀농 가구 5가구 중 1가구가 경북을 찾은 셈이다.

하지만 속내를 들여다보면 질적인 성장으로 볼 수 없다는 지적이다. 귀농인 하면 '수도권 출신의 여유로운 은퇴자'가 경북을 찾는 모습을 떠올릴 수 있지만 실상은 도내 간 또는 인근 지역 간 이동 인구가 대부분을 차지했기 때문이다. '귀농 전 거주 지역별 귀농인 현황'에 따르면 귀농인이 가장 많이 몰린 경북에서 무려 557명의 귀농인이 같은 경북 지역에 살았던 것으로 분석됐다. 다시 말해 귀농을 위해 경북에 2천 가구가 몰렸으나 이들 중 4분의 1은 구미, 포항 등지에서 이동했다는 분석이다.

나머지는 인근 지역인 대구의 영향을 받았을 것으로 보인다. 지난해 귀농한 인구의 직전 생활 지역이 대구인 숫자가 1천 명에 달했기 때문이다. 물론 대구 귀농인 모두가 경북으로 이동했다고 보기에는 무리가 따른다. 하지만 '이동 유형별 귀농인 현황'에 따르면 이들 인구가 인접 시'군 외 이동과 시도 간 이동의 대부분을 차지했다. 반면 수도권에서 경북을 비롯한 전국 광역시도로 귀농한 인구 증감률은 오히려 -0.5%로 나타났다.

귀어 가구가 적은 것도 경북 귀촌 환경의 질적 성장에 걸림돌이 된다. 경북 동부권에 인구 유입이 안 돼, 발전이 더딘 요인으로 작용할 수 있기 때문이다. 귀농인이 해마다 늘어나는 것과 달리 경북의 지난해 귀어 가구 수는 24가구에 불과한 등 해마다 줄어들고 있는 실정이다. 전남과 충남의 10분의 1에도 미치지 못하는 숫자이다. 귀어 전 거주지역도 경북이 16명, 대구가 11명에 불과해 전국 최하위를 기록했다.

◆도피성 귀촌

경북의 귀촌 인구가 경북 내부나 인근 지역인 대구에서 유입됐다는 또 다른 분석으로 지역 내 고용 환경 악화를 들 수 있다. 도시에서 벌이가 시원찮아지자 도피성으로 농촌을 찾는다는 분석이 가능하기 때문이다.

실제 대구의 경우 맞벌이 가구가 서서히 줄어드는 분위기다. 2014년 24만6천 명에 달했던 대구 지역 내 맞벌이 가구는 1년 사이 3천 가구나 줄어들었다. 특히 같은 기간 동안 배우자가 있는 가구는 1천 가구밖에 줄지 않았으나, 맞벌이 가구는 3천 가구가 줄었다. 즉 나머지 2천여 가구의 경우, 배우자 중 한 명이 실직을 했다는 분석이 나오는 것이다.

경북도 사정은 마찬가지다. 같은 기간 배우자가 있는 가구의 실직자 수는 변함없었으나 맞벌이 가구만 4천여 가구 줄었다. 남편이나 부인 가운데 실직한 인구가 4천여 명이라는 뜻이다. 2명이 벌어들이다 갑자기 1명의 수입이 줄어들면 생계에 지장을 주는 것은 당연하다.

결혼 적령기가 늦어지면서 1인 가구가 늘고 있으나 이들의 열악한 고용 환경도 문제점으로 꼽힌다. 대구의 1인 가구는 전체 가구(91만7천 가구)의 25.5%를 차지했고, 경북은 전체 107만9천 가구 중 32.9%를 차지했다. 평균 10가구 가운데 3, 4가구는 1인 가구인 셈이다.

더욱이 2014년부터 1년 동안 전체 가구 상승률은 대구의 경우 0.8%에 불과하지만 1인 가구 상승률은 3.2%로 높았다. 경북도 전체 가구 상승률(1.1%)보다 1인 가구 상승률(3.2%)이 3배가량 높았다.

1인 가구 비율이 높아진 점과 함께 이들의 경제 활동이 악화되는 점이 더 큰 문제다. 지난해 1인 가구 고용률의 경우 대구는 49.3%로 여전히 절반을 밑돌고 있고 경북은 55.1%로 전년 대비 오히려 0.8% 떨어졌다. 독신으로 혼자 사는 지역 인구 가운데 뚜렷한 직장을 갖고 있는 사람은 절반에 못 미치거나 절반밖에 되지 않는다는 분석이다.