개 파 선생님은 '특성훈련'이 끝나면 우리 반 모두를 수영장으로 데리고 가서 헤엄치게 했다. 우리는 속으로 '병 주고 약 주는 격'이라며 투덜대며 물에 들어갔다. 철없던 아이들은 물장구치고 헤엄치다 보면 원망은 어디 가고 없고 즐거움이 가득한 하굣길이 됐다. 엉덩이의 피멍도 어느새 빛이 바래 있었다.

1928년 6월 26일 대구에 '공설 수영장'이 개장했다. 8년 뒤 대구 '서부 수영장'도 문을 열었다. 까마득한 옛날, 지역에 이런 공설 수영장이 만들어졌다는 사실은 믿기지 않는다. 이 사건은 당시 대구가 한강 이남에서는 가장 크고 번창한 도시였다는 말이고, 그만큼 복지에 앞서 가는 도시였다는 방증이다. 근대화 방법에는 여러 가지가 있겠지만, 당시에는 수영장을 만드는 일이 일류도시의 표상이었다. 미국에서 바다가 보이는 집, 수영장이 있는 집이 부잣집이라고 하듯이 대구의 수영장도 그 당시 시의 살림살이가 그만큼 넉넉했다는 증거일 것이다. 대구는 국내에서 가장 더운 곳이므로 서민을 위한 최고의 복지는 헤엄치는 물을 대어주는 것이었으리라.

달성공원 앞과 신천 둑 아래 동인동에는 옛날 일제강점기에 만들어진 수영장이 해방 뒤에도 한동안 남아 있어 시민들이 많이 이용했다. 그런데 관리가 신통치 않았는지 물이 더러워 어른들은 출입하지 않았지만, 아이들은 그것도 좋다고 자주 찾았다. 이제는 어지간한 지역에도 공설 수영장은 다 있지만, 학교에 수영장이 있다는 이야기는 별로 들어보지 못했다. 대구는 일제강점기부터 공설 수영장 외에 몇몇 학교에도 수영장이 있었다. 경북중과 대구여중에는 1970년대까지 수영장이 있었다.

남대구우체국에서 형무소 앞을 지나 삼덕파출소 앞에 오면 현재 공원이 된 곳에 대구여중이 있었다. 여름이면 수영장에서 수영하는 여중생들의 즐거운 지저귐이 담 넘어 행인의 귀에까지 다 들렸다. 나는 이 소리에 홀려서 그 학교 수영장에 들어가 본 적이 있었다. 당시만 해도 성범죄라는 말은 없었으니 학교에서도 단속이 소홀했다. 짧게 보고 나왔기에 망정이지 오래 머물다 들키기라도 했으면 그 당시에도 난리가 났을 것이다. 그런 모험은 변명으로 들릴지 모르겠지만 우리 학교에도 수영장이 있었기 때문에 비교하고 싶었던 것이다.

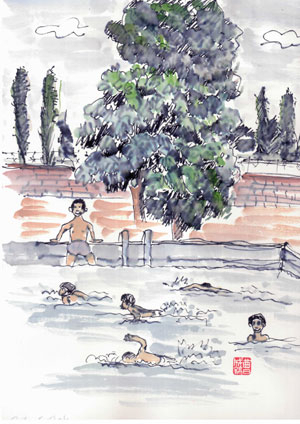

대봉동에 있던 우리 학교 수영장은 돈이 넉넉지 않아 물을 늘 넣어 두지는 않았다. 주로 중학교 수영 시합이 있을 때 물을 담고 시합이 끝나면 그 물을 버리지 않고 본교생에게 수영을 허락했다. 이때면 교내 수영대회가 열렸다. 수영장에서 선수로 깃발을 날리는 친구들은 대개 시골 출신이었다. 평소에는 '촌놈'이라고 놀림 받던 친구들이 이날만큼은 고향 냇가에서 익히고 닦은 솜씨를 한껏 뽐냈다. 평소 '성내(城內) 사람'이라고 으스대던 우리는 그런 날이면 비 온 뒤 지렁이처럼 빌빌거리며 혹시나 물에 빠질까 겁이 나서 수영장에 물 빠지라고 파 둔 벽의 골을 잡고 물속을 맴도는 처량한 신세가 됐다. 며칠 뒤에는 수심이 얕아진다. 그때면 우리 같은 맥주병도 물에 들어가 개헤엄도 배우고 물장구를 치며 더위를 식힐 수 있었다.

이런 학교 수영장 덕에 잠시나마 불볕더위를 잊을 수가 있어 수영장은 고마운 곳이었다. 하지만 수영장에 얽힌 아픈 추억도 있다. 우리 학교에는 '개 파'와 '소 파'라는 별명을 가진 두 선생님이 있었다. 국사를 가르치는 선생님은 두상이 개와 비슷했는데 파마를 하고 다녔다. 그 모습이 개가 파마한 것 같아 '개 파'라고 불렀다. '소 파' 선생님은 도덕을 가르쳤는데 이 역시 그의 소머리에서 기인한 별명이었다. 개 파 선생님은 '정의의 사도'로서 자신의 반 아이가 아니라도 누구라도 잘못을 하면 몽둥이로 훈육했다. 교실에서 벌을 줄 때는 당구봉의 앞부분을 뽑아 만든 가는 몽둥이로 엉덩이나 손바닥을 때렸다. 교실서나 밖에서 약식으로 악동들을 얼차려를 줄 때는 귀밑머리를 엄지와 검지로 집어 귀 위로 쳐든다. 때로는 젖꼭지를 두 손가락을 집는다. 안 당해본 사람은 모른다. 눈물이 쑥 빠지도록 아픈 이 체벌을. 이 통증이 전교생을 진리와 정의의 길로 향하게 했다.

우리 학교는 시험이 끝나면 채점하고 다시 그 문제를 추려 시험을 치게 했다. 반복된 이 시험은 자신이 틀렸던 문제에 대해 정답을 쓰게 돼 학생들의 학습능력이 상승하는 효과를 보게 했다. 이 시험을 준비하고자 전교생은 매일 방과 후 교실에 남아 공부를 했다. '선생님, 선생님 우리 개 파 선생님'은 방과 후 공부를 마치고 가는 우리를 지난 시험에 틀렸던 문제 수만큼 당구봉으로 엉덩이를 두들겼다. 우리는 일주일 동안 매일 줄을 서서 볼기짝을 맞은 뒤에야 집에 갔다. 참나무 곤장을 맞은 자리는 시퍼렇게 멍이 들었다. 개 파 선생님은 '특성훈련'이 끝나면 우리 반 모두를 수영장으로 데리고 가서 헤엄치게 했다. 우리는 속으로 '병 주고 약 주는 격'이라며 투덜대며 물에 들어갔다. 철없던 아이들은 물장구치고 헤엄치다 보면 원망은 어디 가고 없고 즐거움이 가득한 하굣길이 됐다. 엉덩이의 피멍도 어느새 빛이 바래 있었다.

학교에 수영장이 있었다고 하지만 수영 시합 시즌이 지나면 얼마 뒤에는 물을 뺀다. 물이 있어도 일요일에는 입장을 시키지 않았다. '메뚜기도 오뉴월 한철'이라는 말처럼 우리 학교의 수영장도 정말 짧은 시간만 우리에게 피서의 기회를 주었다. 죽을 것 같은 대구의 한여름, 동네 아이들은 동촌 금호강으로 가서 헤엄을 쳤다. 그때만 해도 강에서 조개가 잡히고 거북이가 살고 있을 정도로 물이 깨끗해 수영하기에 좋았다. 말이 수영이지 대개 개헤엄이었고 물장난이었다. 금호강은 '얼음 창고' 아래가 가장 깊었는데 그곳에서 겨울에는 썰매 타다가 여름에는 수영하다가 많이 빠져 죽었다. 발품을 팔기 싫은 아이들은 신천으로 갔다. 가창댐이 생기기 전에는 물도 맑고 수량도 많았다. 여기 물은 그다지 깊지 않았지만 그래도 '푸른 다리'(경부선 철도교) 아래는 물이 깊어 사고가 간혹 났다.

그 무렵 아이들은 말도 안 되는 이유로 많이 죽었다. 낮에는 엿 바꿔 먹으려고 폭탄 분해하다 폭발해 죽고, 몸이 약해 예방주사를 이기지 못해 죽고, 배고파서 버려진 복어 알을 끓여 먹다가 죽고, 추울 때는 연료가 없어 얼어 죽거나 연탄가스에 중독돼 죽었다. 더울 때는 물놀이하다 빠져 죽고, 시원한 철로를 베고 누웠다가 잠들어 기차에 치여 죽고, 길에 나와 자다가 차에 치여 죽고, 뇌염 걸려 죽는 등 억울한 죽음이 많았다. 가난 때문에 그렇게 고향 대구를 떠나간 수많은 억울한 영혼은 아직도 원한이 남아 구천을 맴돌고 있을까? 지금 그 아이들의 옛 동무들이 살아남아 나라를 살만하게 만들었다. 이제는 가난으로 말미암은 어처구니없는 죽음은 없어졌다. 친구들 부디 한을 풀고 극락왕생하기를 빈다.