쭈뼛쭈뼛 피하던 까까머리 아이들, 과자 받고나서 그때서야 배시시 미소

◆카오와 카우폿

오지로 들어갈수록 어쩌다 보이던 꾸이띠아오(국수) 집마저 없다. 할 수 없이 점심때 먹기 위해 찐 달걀 6개, 빠가뽕(정어리 통조림), 찰떡 튀김 등을 준비해 오토바이에 오른다. 가겟집 아낙이 화사하게 웃는다. 멀리서 대방울 소리가 들려온다. 몸짓과 뿔이 가장 우람한 대장 버펄로를 따라 아침부터 일렬로 먹이를 찾아 나선 짐승들. 마을을 벗어나 산길로 접어들자 군데군데 버펄로의 이동을 막기 위해 나무 울타리로 막아두었다. 삼거리에서 어디로 갈까, 잠시 망설이다 솜포이 마을 쪽으로 방향을 잡는다.

가파른 비탈길은 소수민족으로 핍박받으며 살아온 그들 선조들의 행로처럼 깊게 패어 있다. 수시로 쏟아지는 스콜에 견디지 못하고 갈지자로 험하다. 그 능선을 따라 심어 놓은 카오(산벼, 물 없이 자라는 벼)와 카우폿(옥수수)의 물결이 이국인의 눈에는 더욱 장엄하고 처연하기까지 하다. 오토바이를 타고 이리저리 파인 홈들을 피해 가파른 산길을 오른다. 아낙들이 괭이 같은 연장으로 깊이 땅을 파더니 귀뚜라미를 잡아내 천으로 된 가방에 담는다. 모든 것이 부족한 그들에게 훌륭한 단백질원이라고 한다. 쉬엄쉬엄 산기슭을 넘어가는 뒷모습이 청산도 보리밭길을 따라가던 서편제의 한가락처럼 길게 늘어진다.

◆호박이 익어가는 농막

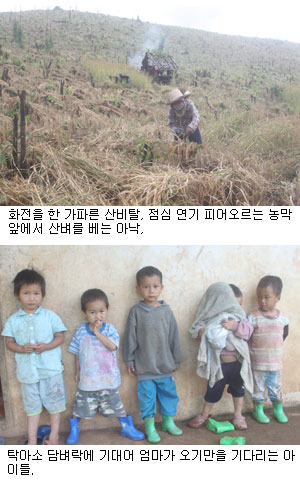

7부 능선쯤이나 올랐을까, 아낙들 둘이 한낮의 따가운 햇살을 피하기 위해 남정네의 티셔츠를 머리에 돌돌 말고 한참 벼를 베는 중이다. 나뭇잎을 엮어서 만든 농막 위로는 땡글땡글한 햇볕 아래 호박이 한창 몸피를 부풀리고 있다. 부인은 아직 낫질이 끝나지 않았는데 30세 남편 짜퐁이 농막 안으로 들어가 이른 점심을 준비한다. 장작불 위 찌그러진 냄비 안에서는 금방 호박이 끓고 새까맣고 동그란 것을 잘게 잘라 집어넣는다. 논으로 날아든 참새의 대가리라고 하는데, 몸통은 이미 한 잔 위스키와 먹어버린 모양이다. 벼 사이에 엎드려 어른처럼 벼를 베던 15세 조카 티비와 6세 된 아들 삐뽀가 점심을 먹고 가라고 권한다. 아낙이 다가와 긴팔 옷과 머리를 감싼 티셔츠를 벗는데 아직 앳되다. 이름은 와니다, 27세라고 한다. 같이 벼를 베던 동네 아낙은 홀로 집으로 밥을 먹으러 간 모양이다. 나도 오토바이에 실어 두었던 밥과 찐 달걀, 떡을 가져오고 깔리양 위스키를 따라 그에게 권한다. 금방 그의 얼굴에 웃음기가 감돌고 목을 타고 넘어가는 낮술 몇 잔에 불콰해 온다.

◆왜 여기 사느냐고 물으시면

장작불에서 뭔가를 구워 주는데 따까떼라고 한다. 방아깨비처럼 생겼는데 덜 익었던지 먹고 나니 목이 약간 따끔거린다. 옆 논에서 벼를 베던 25세의 라타파라는 청년이 놀러왔다. 논으로 날아든 참새를 잡기 위해 손에는 대나무로 만든 홀채가 들려 있다. 그 나이에 벌써 푸차이(아들)가 2명이라고 한다. 사철 무더운 뙤약볕에 그을린 농사꾼답지 않게 하얀 얼굴빛이 잘생겼다. 이곳에서 태어나 다른 길 한 번 생각해본 적 없이 할아버지와 아버지가 그랬던 것처럼 이른 결혼을 하고 농사지으며 한 생을 이루며 산다.

수없이 펼쳐지는 가파른 산들, 그 비탈 따라 화전밭을 일구고 헤아릴 수도 없이 오르내렸을 것이다. 봄이면 비 온 뒤 죽순처럼 지천으로 올라오는 풀들을 뽑으며 살아왔을 것이다. 산등성이를 넘어가는 산벼들, 그 너머로 올려다본 하늘빛만 이방인의 눈에는 더욱 시리다. 쭈뼛쭈뼛 잠시 나를 피하던 아이는, 카놈(과자)을 주니 와서 받아가며 그때야 배시시 미소를 짓는다. 산기슭 몇 굽이를 돌아도 노랗게 익어가는 카오와 카우폿의 물결은 자지러질 줄 모른다.

◆황금 물결의 산, 품앗이

깔딱고개를 넘어가는 길, 오토바이 몇 대가 보이고 어디선가 사람들의 소리가 바람결에 들려온다. 산등성이 하나 전체가 노란 산벼의 물결이 일렁거리는데 동네 사람들이 한 줄로 길게 서서 산 하나를 통째로 베면서 올라온다. 깜짝 놀란 메뚜기들이 사방으로 튀고, 황금빛 벼가 일렁인다. 보기만 해도 배가 부르다. 두어 사람 손을 흔들며 이국인에게도 인사를 한다.

마을 입구에 코흘리개 아이들이 판자를 포개어 지은 낡은 건물 앞에 올망졸망 앉아 있다. 입 아래까지 내려오는 노란 콧물을 훌쩍거리며 검은 소매에 닦아 하얗던, 머리에는 기계충과 얼굴에는 마른버짐이 허옇게 내려앉아 있던 1960년대쯤 우리나라에서 보던 까까머리 아이가 거기에 있다. 검정고무신을 신고 논둑을 무질러 오던, 둑방길을 따라 종이배를 띄우며 아지랑이 속으로 한없이 따라가던, 코스모스 분분히 지천으로 날리던 가난했던 신작로의 풍경이 오롯이 보인다. 싸리울을 따라 커다란 종꽃들이 수줍게 고개를 숙이고 금송화는 햇볕 아래 한껏 화려함을 뽐낸다. 이제 우리나라에서는 석면 때문에 사라지고 있는 슬레이트 지붕(동남아는 대부분 슬레이트로 집을 많이 짓는다) 아래 판자를 잇대어 지은 건물이 1960, 70년대 우리의 시골마을 어디쯤에서 본 듯하다. 눈만 뜨면 젊은 부모들은 들판으로 나가고 코흘리개들은 다 모이는 탁아소인 모양이다.

멀건 국물 위로/ 기름 동동 떠다니고/ 누우런 무우 조각 몇 개만

운동장의 아이들처럼/ 포개져 있는//

동그란 밥상에 둘러앉은 아이들은/ 자꾸만 아빠 국으로 눈길이 간다//

수저를 휘적일 때마다/ 동동 섬처럼 떠다니는/ 고깃덩어리 두어 점

코를 훌쩍거리며/ 아이들은 바라보고//

아빠는 끝내 먹지 못하고/ 헛기침만 몇 번 하고 나가면

달려드는 형제들의 수저/ 끝내 어머니 지청구를 듣고//

참지 못한 막내는/ 울음을 터뜨리는/ 먼 먼 시골집/ 흔들리는 한나절

-아버지의 국/윤재훈

윤재훈(오지여행가)