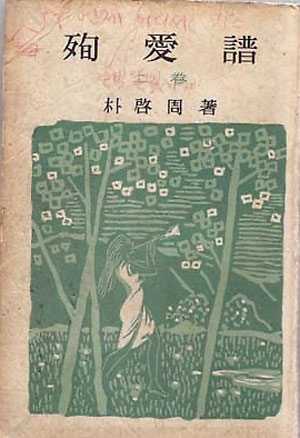

헌신적이며 순수한 사랑을 지칭할 때, 사람들은 흔히 '순애보적인 사랑'이라고 표현한다. '순애보'라는 용어가 붙는 순간 '사랑'의 헌신성과 순수성의 정도는 배가된다. '순애보'라는 용어가 우리 사회에 본격적으로 등장하기 시작한 것은 대략 일제강점지 말기에 해당하는 1939년 무렵인 것으로 추정된다. 지금 칠팔십대에 이른 한국 사람이라면 누구나 기억하고 있을 박계주의 소설 '순애보'(1939)가 매일신보에 발표되면서이다. 그런데 박계주 '순애보'의 '순애'가 실은 '순수한 사랑'(純愛)이라는 의미가 아니라 '목숨을 바치는 사랑'(殉愛)이라는 의미를 지니고 있다는 사실은 모르는 사람이 많을 것이다.

식민지 시기 조선 사람들은 박계주의 '순애보'에 열광했다. 1939년 10월 초판을 발행한 후부터 1945년 해방 직전까지 47쇄를 찍었다면 그 인기가 어느 정도였던가는 짐작할 수 있다. 허풍이 심했던 당시 조선출판문화를 고려한다고 해도 '순애보'가 1940년대 조선사회의 최고 베스트셀러였다는 점은 누구도 부인할 수 없다. 이 소설에는 요즘말로 해서 '팜므파탈'적인 악녀나 재벌 2세 남자 주인공도 없고, 삼각의 애정관계도 없다, 그렇다고 자극적인 치정복수극도 아니다. 그럼에도 왜 식민지 조선의 대중들은 이 소설에 대해서 그처럼 열광했던 것일까.

박계주의 '순애보'에 등장하는 두 연인은 신분의 차이를 넘어, 죽음에 준하는 고난을 극복하면서 사랑을 완성시킨다. 여주인공 윤명희는 이화여전 출신의 영어교사로서 명망가 아버지를 둔 미인이다. 완벽한 조건의 명희와 달리, 그녀가 사랑하는 문선이라는 인물은 순수한 영혼의 소유자이기는 하지만 중졸 학력에 뚜렷한 직업도 없으며 천애고아이다. 그럼에도 문선에 대한 명희의 사랑은 한결같다. 문선이 우연한 사건에 휘말려 시력을 잃고 치정살인의 누명까지 쓰고, 수감되어 사형을 기다릴 때에도 명희의 사랑은 변함이 없다. 그 사랑은 절대적이어서 의심, 오해, 회의와 같은 불순한 감정이 끼어들 여지가 없다. 목숨을 바칠 정도의 순수한 사랑의 일념이 거기에 있었던 것이다.

'순애보'에는 식민지의 고단한 현실에서는 얻을 수 없는 따뜻함과 평온함이 있었다. 그것은 무조건적인 헌신과 용서에서 비롯되는 감정이었으며, 박계주가 지향한 기독교적 사랑의 세계이기도 했다. 당시의 대중들이 '목숨을 바치는 사랑'을 찬양하는 '순애보'에 열광했던 것은 바로 이 때문이었다. 그러나 시기는 중일전쟁을 지나, 일본의 태평양 전쟁 참전을 앞둔 전시체제였고, 그러한 낭만적 감정이 허용될 여지가 없었다. 가깝게는 일본 땅 이오지마에서 멀게는 괌, 사이판 등 남방의 섬에서 일본 제국의 성전(聖戰)을 빙자한 전쟁을 위해서 조선 청년들이 젊은 피를 흘리며 죽어가고 있었다.

소설 '순애보'의 목숨을 바치는 '순애'(殉愛)의 열풍이 이러한 전쟁의 광풍 속에서 원래의 의미대로 유지될 수 있었을까. '순애'의 열풍이 시대를 휩쓴 '순국'(殉國)의 열풍에 합류했던 것은 아닐까. '순애보'의 '목숨을 바치는 사랑' 열풍이 조선 청년들을 이국땅으로 내몰아 죽음에 이르게 했다고 해도 그 책임이 결코 박계주에게 있었던 것은 아니었다. 시대의 광풍 속에 문학이 휩쓸렸던 것뿐이었다. 그것은 '순애보'와 같은 신문연재소설이 감당할 수밖에 없는 운명이기도 했다. 어차피 조선총독부 기관지였던 매일신보에서 기대할 수 있는 것은 아무것도 없었기 때문이다. 그리고 과연 언론이 시대로부터 자유로울 수 있던 때가 있었던가.

정혜영 대구대학교 기초교육원 강사