◇3대째 가업 한약방 고서'고약통…박물관 온 듯

대구 약령시(약전골목)에 들어서면 한약 냄새가 확 풍긴다. 이곳의 공식 명칭은 '약령시'이다. 하지만 지역민들에게는 오랫동안 불러온 '약전골목'이 더욱 정감 있게 다가온다. 350년의 역사를 이루며 살아온 대구 약령시에는 골동품처럼 소중한 문화와 다양한 이야깃거리가 숨어 있다.

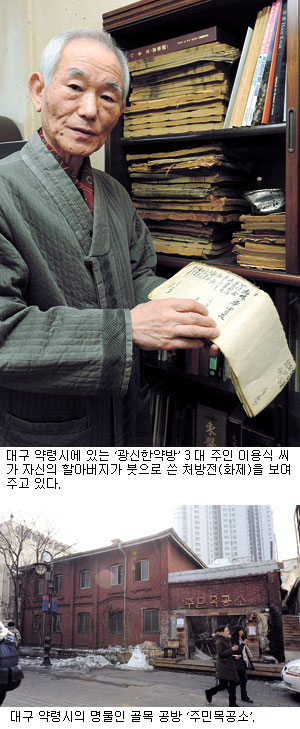

◆3대 가업 '광신한약방'

약령시 서문 쪽에 낡은 간판을 단 '광신한약방'(廣信韓藥房)이 있다. 이곳은 3대에 걸쳐 가업을 이어가면서 대구 약령시의 전설을 만들고 있다.

광신한약방의 3대 주인은 이용식(74) 씨다. 할아버지 이기영 옹이 1920년대 초 '제화당한약방'(대구 남성로 86)을 시작한 후 부친(이태진)에 이어 계속 가업(한약방)을 잇고 있다.

이용식 씨는 다섯 살 무렵에 할아버지를 따라 약전골목(옛 중앙파출소 부근)으로 이사 왔다. "어릴 때 기억으로는 약령시장이 문 열기도 전 새벽부터 약재를 팔고 사려는 사람들이 줄을 이을 정도로 할아버지의 한약방은 늘 문전성시를 이루었다"고 회상한다.

부친은 할아버지의 일을 도우며 자연스럽게 한약을 익혔다. 할아버지는 아들에게 제화당한약방을 물려준 후 자신은 동인동에 '덕창한약방' 문을 열었다. 한약방을 물려받은 후 부친은 상호를 '광신당한약방'으로 바꾸었다. 그리고 일본에 드나들면서 현지에서 인삼밭을 경작하며 한약재 무역상을 하는 등 뛰어난 경영 수완을 발휘했다.

이 씨는 "1970년대가 최고의 전성기였지요. 그때는 손님이 계속 밀려와 점심 먹을 시간조차 없을 정도였다"고 회상한다. 또 "젊은 시절엔 교수가 되고 싶어 대학원에서 석사 논문을 준비하던 중 갑자기 부친이 돌아가시는 바람에 엉겁결에 가업을 잇게 됐다"고 한다. 27세의 청년으로 광신당한약방 주인이 된 이 씨는 "장사가 워낙 잘되던 때라 꿈을 포기하고 자연스럽게 한약방에 눌러앉았다"고 한다. 독학으로 공부해 1968년에 한약업사 자격증을 획득했다.

광신한약방은 마치 골동품점 같다. 할아버지와 아버지가 대를 이어 고약을 제조하던 '백통 양재기'를 비롯해 할아버지가 직접 붓으로 쓴 처방전인 '화제'(和劑) 모음집과 낡은 한의서, 벼루, 약장, 약 저울, 약방 금고, 주판 등을 보관하고 있다. 약방 입구에 붙어 있는 '약종무역(藥種貿易) 광신한약방'이라는 목제 간판은 번성했던 과거를 증언하고 있다.

◇무료 목공예 교실…망가진 가구 가져와 뚝딱뚝딱

◆골목 공방 '주민목공소'

뚝딱~뚝딱∼. 약령시에 있는 '주민목공소'가 주민들은 물론 관광객들에게 인기를 얻고 있다. 옛 제일교회 맞은편에 있는 주민목공소는 대구 중구 도심재생사업의 하나로 지난해 7월 문을 열었다. 마치 초등학생의 글씨처럼 헌 나무토막으로 소박하게 오려붙인 간판은 약령시 방문객들의 눈길을 끌고 있다. 방 두 개가 이어져 있는 66㎡ 남짓한 이 목공소는 문이 없는 것이 특징이다. 누구나 부담 없이 방문할 수 있도록 하기 위해서다. '주민목공소'라는 이름이 이색적이라 행인들이 종종 목공소 안을 기웃거리며 살펴본다.

주민목공소는 중구청이 도심재생사업을 목적으로 마련했다. 사업 취지에 공감한 세 청년이 재능기부를 통해 목공예 기술을 제공하고 있다. 청년들은 폐목재를 주워와 목공예 재료로 활용한다.

매주 월요일 오전 10시부터 2시간 동안 공예교실을 열어 주민에게 무료로 목공예 기술을 가르쳐준다.

주민은 집에 있는 고장 난 나무 의자, 책상, 밥상 등을 가져와 직접 수리해 가는 등 누구나 공예교실에 참여해 다양한 작품을 만들 수 있다.

주민목공소 전수윤(33) 대표는 "서툰 솜씨였던 주민이 공예교실에 참가한 후 뚝딱뚝딱 목공예품을 만들어가는 모습을 보면 뿌듯한 생각이 든다"며 "도심재생사업 프로젝트가 끝나면 별도로 목공소를 만들어 주민과 함께할 계획"이라고 밝힌다.