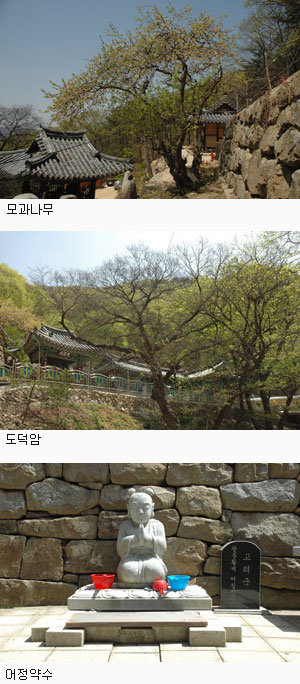

보호수 지정…모과나무로는 국내 최고령

그곳 서북부 8부 능선에 동화사 말사 도덕암(道德庵)이 있다. 오를 수 있는 길이 칠곡 동명 쪽이어서 다소 외지고, 주변의 큰 절 송림사가 있어 시민들의 관심을 크게 끌지 못했었다.

그러나 최근 영험한 기도 도량으로 알려지고, 국내 최고령의 모과나무가 있는 절로 알려지면서 신도는 물론 호사가들이 찾기 시작했다.

435년(신라 눌지왕 19년)에 창건되었다고 하나 신라에 불교가 공인된 것이 527년(법흥왕 14년)이라는 점에서 다소 무리가 있다. 968년(광종 19년) 혜거국사가 중수하고, 이름을 칠성암(七星庵)이라 했는데 임란 때 소실되고 1632년(인조 10년)에 나한전을 건립했다. 1653년(효종 4년)에는 기성대사(箕城大師)가, 1854년(철종 5년) 몽계당(夢溪堂) 선의(善誼)대사가 크게 중수하면서 도덕암이라 한 것이 그대로 이어져 오고 있다고 한다. 1970년 요사채를 건립하고 관음전을 중창해 오늘의 모습을 갖춘 것 같다.

모과나무는 고려 제3대 정종의 왕사(王師)를 지낸 혜거(惠居'899~974) 스님이 심었다고 한다. 정종의 뒤를 이어 등극한 제4대 광종(재위 949~975)이 스님을 국사(國師)로 모시기 위해 3일간 머물렀다는 이야기가 전해져 규모에 비해 의미가 큰 절이다.

팔공산에는 한때 8만9암자가 있었다고 하는데 국왕이 찾아와 머문 곳은 부인사(?)와 이 절밖에 없다는 점에서 특별하지 않을 수 없다.

스님 혜거는 경기도 여주에서 태어났으며 아버지는 문하시중에 증직된 박윤영(朴允榮)이다. 어릴 때부터 총명하여 예불과 불경 듣기를 좋아했다고 한다. 914년(신라 신덕왕 3년) 봄에 북내면(北內面) 우두산(牛頭山) 개선사(開禪寺)에 가서 오심장로(悟心長老)에게 출가하였다.

3년 뒤인 917년(경명왕 1년) 금산사 의정율사(義靜律師)로부터 구족계를 받았다. 922년(경명왕 6년) 선운사(禪雲寺) 선불장(選佛場)에서 승과가 열렸는데 이때 등단하여 설법을 하던 중 천화(天花)가 휘날려 모인 사람들의 추앙을 받았다. 미륵사 개탑(開塔)을 계기로 열린 이 선불장은 후백제의 견훤이 주관한 승과였을 것으로 추정되고 있다. 혜거는 신라 경애왕의 초청으로 분황사 주지를 맡았고 이어서 경순왕의 명으로 영묘사(靈妙寺)의 주지로 옮겨 법석을 개최하고 계단을 정비하며 불탑을 장식하는 등 많은 불사를 베풀었다.

태조 왕건(王建)이 후삼국을 통일하고 나서 혜거의 도덕과 불법을 흠모하여 세 번씩이나 초청하였으나 모두 응하지 않았다고 한다. 그러다가 947년(정종 2년) 거듭되는 왕의 청에 못 이겨 12월에 왕사가 되었고 이듬해 2월 홍화사(弘化寺)에서 전장법회(轉藏法會)를 주관했다. 이에 대한 보답으로 왕은 그에게 변지무애(辯智無碍)라는 호를 내렸다.

974년(광종 25년) 2월 15일 마침내 혜거는 대중을 모아 '근원으로 돌아간다'(還源)고 밝히고 입적하니 향년 76세, 승려생활 61년이었다. 부음을 들은 광종(光宗)은 좌승선 이경적(李敬迪)을 보내 상사(喪事)를 돌보게 하였고 3월 8일 다비한 뒤 사리 13과를 얻어 탑에 안치하였다.

-출처 '여주군사'

스님을 국사로 모시기 위해 도덕암을 찾은 광종은 고려를 반석 위에 올려놓은 왕이다. 호족들과 외척의 간섭을 과감히 몰아내고 강력한 왕권체제를 확립했다. 특히 노비안검법을 실시하여 천민으로 전락한 사람들을 구제하고 중국계 귀화인 쌍기(雙冀)를 중용하여 과거제를 실시해 인재를 고르게 등용해 백성들의 큰 지지를 받았다.

도덕암에는 몽계당 선의대사 진영(경북도 유형문화재 제387호)과 나한전 내 제상(경북도 문화재자료 제509호) 두 점의 문화재와 혜거국사가 심었다는 모과나무, 광종이 마시고 속병이 나았다는 어정수 등 다양한 성보(聖寶)가 있어 많은 이야기를 제공한다.

모과나무는 2004년 보호수로 지정되었다. 그러나 빗돌에 수령을 800년이라 표기해 놓아 나무를 심은 해와 혜거국사의 생존 연대 사이에 200여 년 이상 차이가 난다. 보다 합리적인 설명이 요구된다.

절을 찾는 날, 지독한 가뭄은 이곳도 피해갈 수 없었는지 마시면 한 가지 소원은 이루어진다는 어정수(御井水)가 말라 발길을 돌려야 하는 아쉬움이 있었다. 그러나 모과꽃이 만발하여 그나마 위안을 얻을 수 있었다.

대구생명의 숲 운영위원(ljw1674@hanmail.net)