신화전문가가 들려주는 우리 신화 속 영웅들의 리더십

# '보따리' '물레방아' 등 쉬운 용어로 건국신화 리더십 설명

18대 대통령 선거가 코앞으로 다가왔다. 과연 어떤 사람을 우리의 대표자로 뽑을 것인가. 어떤 리더십의 소유자가 대한민국의 미래를 열어가는 데 알맞을까?

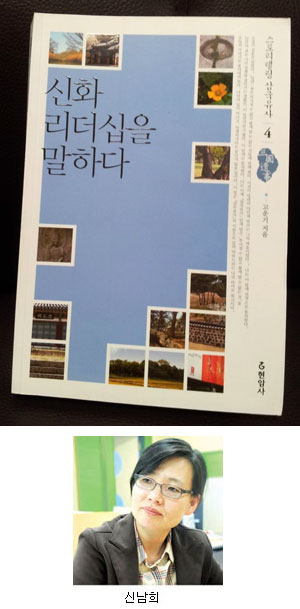

우리 신화 연구가 고운기의 '신화, 리더십을 말하다'를 읽었다. 그는 '삼국유사'를 두고 벌어진 한'일 두 나라의 숨은 이야기를 다룬 '도쿠가와가 사랑한 책'을 비롯해 여러 권의 삼국유사 관련 책을 출간한 바 있다. 이 책은 삼국유사의 건국신화에서 열한 명의 주인공을 불러내 리더십의 덕목으로 살펴본다. 건국신화로 읽는 리더십이지만 '물지게 리더십', '물레방아 리더십' 같은 친근한 용어를 가지고 이야기를 풀어나간다.

마케팅에서 이름을 빌려 왔다는 '박혁거세의 보따리 리더십'이란 어떤 것일까?

건국 초기 신라는 고구려나 백제와 달리 멀리 중국에서부터 온 이주민의 종착지로 여섯 부족이니, 열두 개 나라니 하며 이런저런 종족이 모여 있었다. 백성은 제멋대로이고, 하고 싶은 대로 한다. 여섯 부족에게는 보따리를 풀 주인집이 필요했다. 덕을 갖춘 사람과 도읍이 필요했다.

보따리 리더십이란 구성원으로 하여금 짐을 풀고 살게 하는 리더십이다. 떠나는 것이 아니라 돌아오게 하는 것, 몸만 아니라 마음이 머물게 하는 것이다. 보따리 풀어놓은 집이 주인집이다. 유목 생활하는 고대 사회에서 한 군데 머물러 살 수 있게 해주는 일이야말로 지도자의 첫 번째 임무였다.

혁거세는 논 가운데 놓인 노적가리가 온전히 서 있으며, 밤에 문을 잠그지 않고도 편안히 백성이 잠들 수 있는 나라를 만들었다. 작은 나라의 안정된 삶의 기반이 큰 나라를 만들 수 있다고 믿고, 이를 차분히 실천해 나갔다. 창고가 가득해지자 백성은 서로 존경하고 겸양해졌다. 사람들은 여기에 보따리를 풀기 잘했다고 생각했으리라. 그러나 보따리 리더십이 통하기에는 어찌 유목사회에서만일까 보냐.

백제 땅에서 배출한 마지막 왕 견훤은 왜 실패했을까? 견훤을 기리는 영산제가 오늘날에도 그의 무덤이 있는 충남 논산시에서 열린다고 한다. 견훤은 아직도 사람들 사이에 살아 있는 백제의 마지막 영웅이다. '삼국사기'에 따르면, 호랑이가 젖을 먹여 키운 범상치 않은 아이 견훤은, 백제가 망하고 꼭 240년이 지난 다음 백제 땅에 다시 백제를 세웠다. 그가 무리를 불러 모을 때는 이르는 곳마다 백성이 호응해, 한 달 사이에 군사가 5천 명이나 되었다. 난세의 영웅 견훤에게는 사람을 따르게 하는 천부적인 리더십이 있었던 것이다. 저자는 견훤이 비전을 갖지 못한 자전거 리더십의 소유자였기 때문에, 결국 왕건과의 전쟁에서 패배했다고 본다.

자전거 리더십의 소유자는 책임은 아래에, 공적은 자기에게 돌리며, 무지하게 밟히는 페달의 고통은 아랑곳하지 않고, 바람을 가르며 달리는 자신의 기분에만 도취한다. 전장에서 창을 베고 자는 기개에다 묵은 울분을 풀겠노라 호기를 부린 초반의 견훤은, 그것으로 사람들을 모으고, 새 나라를 건설하는 데까지 성공했다. 그러나 그에게는 궁극의 목표가 보이지 않는다. 어떤 나라를 어떻게 세우겠다는 비전이 없었다. 싸움에서 이기기만 하면 된다는 단순한 목표가 있을 뿐이었다.

반면, 왕건에게는 물레방아 리더십이 있었다. 차례가 있는 법이고, 기다리면 순서는 온다는 것이다. 차례를 무시하여 다툼이 일고, 기다리지 않아 스스로 무너진다는 것을 알았다. 왕건은 묵묵히 기다리며 자신의 세력을 키우고 새롭게 만들 시대를 준비하여 마침내 고려를 건국할 수 있었던 것이다.

단군을 낳은 웅녀는 바리데기 같은 자발성과 희생을 지녀 '바리데기 리더십', 고주몽은 물지게꾼 같은 전문성을 지녀 '물지게 리더십', 가야의 김수로는 몸을 낮춰 백성의 삶을 바라보고, 눈을 높여 나라와 백성의 삶의 질을 높였다 하여 '눈높이 리더십'이라는 이름을 얻었다. 건국신화의 주인공들을 리더십이라는 관점에서 재미있게 분석한 저자의 독창성이 돋보인다.

신남희(새벗도서관 관장)