막걸리가 다시 기지개를 펴고 있다. 과거 농업사회에서 대표 술로 자리매김한 막걸리는 근대화와 산업화를 겪으며 사람들의 입에서 멀어졌다. 그러나 최근 맥주, 소주 등에 밀렸던 막걸리가 '웰빙 술'로 다시 주목받고 있다.

◆굴곡의 역사

예부터 막걸리는 민족의 으뜸 술이었다. 조선 태종은 재위 15년(1415) 금주령을 내렸지만 백성들의 막걸리는 금지하지 않았다. 영조도 재위 32년(1756) 제사에 예주(醴酒'식혜)만 쓰라고 금주령을 내리면서 막걸리는 제외했다. 막걸리에 관대했던 이유는 일할 때 먹는 노동주(勞動酒)였기 때문이다.

막걸리는 일제강점기에 사라질 위기를 맞는다. 일제는 1909년 주세법을 공포하고 술의 재료가 되는 밀을 정부에서 수매하기 시작했다. 1934년 자가용 양조면허를 폐지하면서 전통적으로 집에서 빚어온 술을 금지하고 양조장 제도로 전환하는 바람에 집에서 이어져 오던 막걸리의 명맥이 끊기는 일이 벌어졌다.

정부도 먹을 것이 없던 시절인 1965년, '양곡관리법'을 시행해 쌀을 이용한 술 제조를 금지하면서 밀가루'옥수수'보리 등을 섞어 술을 빚게 됐다.

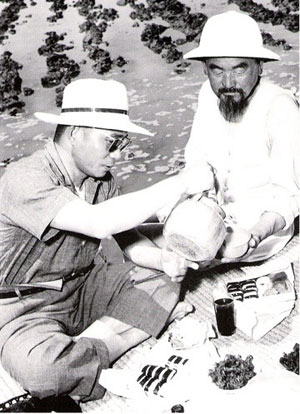

당시 막걸리는 정치와 떼려야 뗄 수 없는 관계였다. 서민 이미지를 심어준 바람에 박정희 전 대통령은 논밭의 농민들이나 산업현장의 노동자들과 막걸리를 함께 마시는 모습을 자주 보였다. 이후'막걸리 보안법'이란 말도 생겨났다. 막걸리를 마신 뒤 술기운에 유신체제를 비판하는 사람들을 처벌하는 일이 잦아서 만들어진 용어다. '막걸리 선거운동'도 이때부터 유행했다. 정치인들은 선거때마다 표를 얻기 위해 고무신, 빨랫비누와 함께 막걸리를 유권자들에게 제공했다. 가난했던 사람들에게 싼값에 잘 먹히는 술이 막걸리였다. 배고픈 유권자들이 막걸리에 표를 팔았던 아픈 역사다.

쌀 생산량이 늘어나고 소비가 줄어들자, 1977년 12월에 쌀 막걸리가 다시 허용됐다.

1999년에는 주세법 개정안이 통과되면서 비살균 막걸리를 시'군의 행정구역을 넘어 전국으로 공급할 수 있게 됐다. 특정 지역 내 제조업체의 독과점을 막고 품질이 개선되는 계기가 됐다. 반면 지역의 소규모 제조장들이 타격을 입게 돼 지역 특색의 막걸리 맛이 사라지기도 했다.

◆다시 찾은 위상

막걸리는 1970년대까지 전체 술 소비량의 60~70%를 차지했다. 최고 생산량(168만㎘)을 기록한 1974년엔 전체 주류 출고량의 77.2%를 차지했다. 당시 소주와 맥주는 각각 13.2%, 7.1% 정도였다.

1980년대 막걸리는 깊은 침체기에 들어선다. 1986년 아시안게임과 1988년 서울올림픽, 해외여행과 수입 자유화로 외래 문물이 쏟아지면서 1988년 맥주에 1위 자리를 내주게 된다. 1990년대 들어 막걸리는 전체 술 소비량의 3~4%대로 추락했다.

하지만 몇 해 전부터 반전이 일어났다. 5%대를 유지하던 막걸리가 2009년 들어 주류시장 점유율 7.8%로 성장세로 돌아섰다. 2010년에는 12%대까지 점유율이 올라갔고, 미국, 중국, 일본 등지에서 인기를 끌면서 2011년 수출액이 사상 처음으로 5천만달러를 넘어섰다. 2000년대 후반부터 웰빙과 복고 바람을 타고 막걸리가 화려하게 부활하고 있는 것이다. 서광호기자 kozmo@msnet.co.kr