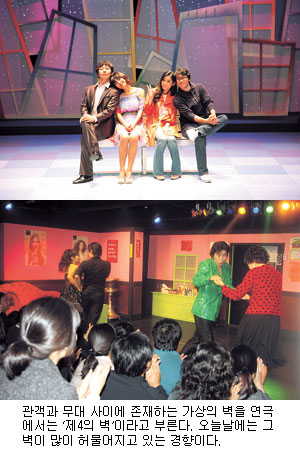

관객과 무대 사이 '가상의 벽'…소통 극대화 장치

'제4의 벽'은 관객이 무대를 바라볼 때 관객의 정면에 자리하고 있는 눈에 보이지 않는 가상의 벽을 의미한다. 배우 입장에서 보자면 관객과 마주하고 있는 열린 공간이다. 하지만 그곳이 가상의 벽으로 막혀 있다고 가정하는데 그것이 제4의 벽이다. 뒷면과 좌우 측면은 모두 막혀 있고 정면은 열려 있음에도 불구하고 막이 오르기 전과 같이 막이 오른 후에도 그곳은 벽으로 막혀 있다고 약속하는 것이다.

일반적으로 제4의 벽은 사실주의나 자연주의 연극에서 주로 적용되는 개념이다. 이는 배우들이 연기를 하는 장소인 무대와 관객이 연극을 관람하는 객석 사이가 일정한 간격을 두고 떨어져 있는 프로시니엄 무대에서 그 모습을 분명하게 확인할 수 있다. 관객과 무대 사이의 이 보이지 않는 벽이 존재한다고 가정하기 때문에 무대에 등장한 배우들은 자신에게 주어진 역할의 삶을 보여줄 수 있고 관객은 무대 위의 삶에 직접 개입하지 않은 채 몰래 관찰하듯이 지켜볼 수 있는 것이다.

이러한 제4의 벽은 연극뿐만이 아니라 극장에서 공연되는 다양한 형태의 공연예술과 영화나 텔레비전 드라마 등에도 존재한다. 이는 제4의 벽을 보여주는 행위자와 지켜보는 사람 사이의 눈에 보이지 않는 벽으로 얼마든지 확대해석이 가능하기 때문이다. 그런 점에서 공연이나 영상물 이외에 문학에서도 독자와 작품세계와의 경계를 일컫는 말로 폭넓게 사용되기도 한다.

제4의 벽은 관객이 무대를 지켜볼 수 있는 가상의 벽인 동시에 방어막이기도 하다. 무대 위에서 끔찍한 살인이 벌어지거나 전쟁이 일어나더라도 그 위험이 관객 자신에게 다가오지는 않는다. 무대 위의 배우가 겪는 상황이 안타까워 감정이입이 일어나기는 하더라도 자신에게 그 상황이 닥칠 일은 없고 자신은 그저 관찰할 뿐이라는 것을 잘 알고 있기 때문이다. 하지만 제4의 벽이 허물어지면 상황은 달라진다.

먼저, 관객이 제4의 벽을 고의적으로 허물고 무대 위의 상황에 개입하면 이는 공연예절을 모르는 관객에 의한 공연사고가 된다. 하지만 연극 제작진에서 의도적으로 제4의 벽을 허문다면 공연의 양상은 완전히 다른 쪽으로 흐른다. 사실주의극이 아니라 서사극이라면 무대 위의 배우가 의도적으로 관객과 소통하며 무대 위의 상황을 객관적으로 볼 것을 요구하곤 하는데 이런 경우가 바로 배우가 제4의 벽을 먼저 허무는 경우이다. 이는 관객이 벌이는 해프닝과는 다르게 사전에 철저하게 계산된 것이다. 이를 통해 작품의 메시지를 전달하고자 하는 의도가 숨겨져 있다고 할 수 있다.

하지만 오늘날의 연극은 사실주의극이나 서사극이라는 특정 연극사조에 따라 엄격하게 제4의 벽을 지키거나 허문다고 볼 수는 없다. 이는 현대의 연극이 특정 연극사조에 따른 연극이 아니라 이것저것 뒤섞인 것 혹은 새롭게 변화하는 미래지향적 연극형식을 보여주고 있기 때문일 것이다. 물론 때로는 제4의 벽을 허무는 것에 일정한 규칙이 없거나 이전과는 다른 새로운 그 작품만의 규칙을 제시하기도 한다. 아무튼 그 규칙이 논리적으로 설득이 가능한 것이라면 해당 작품 안에서 관객과의 소통을 극대화해 더 큰 재미와 의미를 전달할 수 있는 장점이 있다.

그럼에도 불구하고 제4의 벽을 허무는 것은 분명히 조심스러워야 한다. 이는 현대의 일반적인 극장인 프로시니엄 무대의 경우를 대상으로 하는 얘기이다. 우리나라의 마당극인 경우에는 애초에 그 벽을 허물고 함께 호흡하는 작품이기 때문에 상황이 다른 셈이다. 물론 여러 연극사조나 양식이 뒤섞여 새로운 형식을 개발하는 것은 좋은 일이다. 하지만 전혀 설득력이 없는 제4의 벽 허물기는 다시 생각해봐야 할 것이다.

그러한 상황의 대표적인 경우가 주로 상업성이 강한 코믹연극에서 나타나곤 한다. 극적상황과 아무런 관계도 없이 배우가 관객과 대화하거나 관객을 무대 위에 끌어올려 작품에 참여하게 하는 등 작품의 내용이나 흐름과 맞지 않는 과도한 제4의 벽 허물기는 작품 전체를 관통하는 일관성도 없는 경우가 많아서 한마디로 연극을 개그 공연으로 만드는 나쁜 예라고 할 수 있다.

안희철 극작가