중국·인도·아랍까지… 한민족 최초 '문명탐험'

10월 16일 중국 서안에서 차로 1시간 반을 간 주지현의 선유사. 산 중턱에 있는 단층 벽돌 건물의 작은 절이다. 선유사는 신라 승려 혜초가 774년 당나라 황제의 명을 받고 기우제를 지냈던 곳이다. 원래 절은 댐을 만들면서 수몰됐고, 1998년 현재 위치로 자리를 옮겨 초라하게 명맥만 유지하고 있다.

선유사에서 30여m 떨어진 곳에 한국 조계사가 2001년 세운 3m 높이의 혜초기념비가 있다. 고 김대중 전 대통령의 친필 현판 아래 혜초의 생애와 업적이 새겨져 있다. 비석은 누군가가 뾰족한 것으로 마구 낙서를 해놓아 훼손이 심했다.

선유사 상해(常海) 주지 스님은 "기우제는 복과 덕을 짓는 것이어서 수행과 덕망이 높지 않으면 아무나 지낼 수 없었다"며 "혜초는 구법 순례를 다녀온 뒤 중국 불교사상에 크게 공헌한 불력이 높은 고승(高僧)이었다"고 말했다.

혜초는 갓 스무 살에 두 다리로 아랍까지 다녀온 우리 역사 최초의 세계인이었다. 현존하는 우리의 가장 오래된 서책이자 세계 4대 여행기로 꼽히는 '왕오천축국전'을 쓴 개척자이자 선구자였다.

◆낯선 세상과 만난 '문명탐험가'

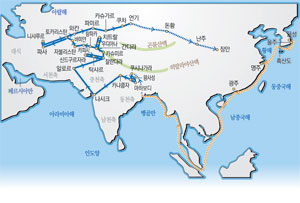

혜초는 문명탐험가였다. 한국인 최초로 대식(아랍)에 다녀왔다. 한(漢) 문명권의 사람 중 처음으로 대식 현지 견문록을 남겼다. 그의 발길은 종교적 목적에만 머무르지 않았다. 불교의 발상지인 오천축국(인도)은 물론 지금의 이란, 시리아, 터키까지 나아갔다. 파미르 고원과 타클라마칸 사막을 걸어 중국 장안으로 돌아왔다.

혜초가 서역을 순방했던 8세기 초는 서반구에서 신생 이슬람제국이 일어나 유럽 문명의 맥을 이어받는 시점이었다. 이슬람 문명권의 출현과 더불어 동반구에선 당(唐) 제국이 전성기를 맞았다. 이러한 시대에 한(漢) 문명과 이슬람 문명 간의 접촉은 곧 동서 문명의 교류를 의미하기에 혜초의 서역기행은 세계 문명교류사에 큰 업적을 남긴 것이다.

723년경 혜초가 도착한 8세기 초반의 인도는 정세가 매우 불안했다. 여러 제국들로 갈라져 국가 간의 전쟁이 빈번했다. 또 무슬림의 침공이 잦아 북부인도는 거의 황폐화된 시기였다. 석가모니가 태어난 룸비니는, 성은 이미 퇴락했고 탑은 있지만 스님들이 없었다.

혜초는 불교 유적지 답사는 물론 사회 전반을 두루 살폈다. 전쟁, 지리, 정치와 행정, 재판, 음식, 의복, 가축의 종류 등 사회 모습을 상세하게 기록했다. 혜초의 발길은 이슬람 문명권이었던 파사국(페르시아, 현재 이란), 대식국(아랍, 현재 시리아), 대불림국(비잔틴, 현재 터키)까지 이어졌다.

혜초의 '왕오천축국전'은 높은 사료적 가치를 지닌다. 8세기 인도와 중앙아시아, 페르시아, 아랍의 모습을 이해할 수 있는 세계 유일의 기록이기 때문이다. 동서양 학계는 내용의 다양함과 정확성 면에서 혜초의 책을 단연 으뜸으로 꼽는다. 특히 책에 나타난 불교 전파 상황을 통해 8세기 불교 상황을 이해할 수 있어 인류의 값진 유산으로 인정받고 있다.

◆중국 밀교를 계승한 '신지식인'

혜초는 중국 밀교를 계승 발전시켰다. 728년 순례를 마치고 장안으로 돌아와 50여 년 동안 불경의 번역과 연구에 매진하면서 밀교를 전파하는 데 일생을 바쳤다.

당시 밀교는 대승불교가 이론적 논리에 빠져 민중을 도외시한 것에 대한 반작용으로 일어났다. 이론보다 인간을 중시했기에 현학적인 기존 불교에 식상한 사람들에게 새 바람을 일으켰다.

혜초는 733년부터 8년 동안 스승인 금강지(金剛智'671~741년)와 함께 중국 밀교의 1번지였던 천복사에서 '대교왕경'(大敎王經)이라는 밀교경전을 번역했다. 범어(산스크리트어)로 된 인도경전을 금강지가 읽으면 혜초가 받아 적는 역할을 했다. 741년 금강지가 입적한 뒤 법통을 이은 불공(不空'705~774년)과 함께 대흥선사에서 불경연구를 이어갔다.

중국 중앙민족대학 이정찬 박사는 "인도 밀교경전은 외워 읽기 편리하게 불경의 내용을 짧은 구절로 축약한 진언(眞言)형식이기 때문에 뜻으로 번역하기 곤란했다"며 "혜초는 인도순례를 통해 범어 지식을 축적하고 법력(法力)도 상당했기에 번역작업을 맡을 수 있었다"고 설명했다.

혜초의 주된 관심은 밀교 경전의 연구였지만 위치가 올라감에 따라 황실의 궁중 내 불당에서 불경을 암송하는 지송승(持誦僧)의 역할도 맡게 됐다. 또 황제를 대신해 나라의 중대사인 기우제를 주관하기도 했다.

774년 불공은 유서를 통해 2천 명에 달하는 문하생 중에서 수제자급에 속하는 6대 제자를 선정했다. 이때 두 번째로 언급될 정도로 혜초는 대표적인 밀교 계승자로 인정받았다. 독일의 월터 폭스 박사는 연구를 통해 혜초를 "금강지, 불공, 혜초로 이어지는 정통밀교의 계승자"라고 평가했다.

◆또 다른 '혜초'를 꿈꾸며

'왕오천축국전'에서 쓰인 단어들이 혜림(慧琳'768~820)이 편찬한 '일체경음의'(一切經音義)에 수록됐을 정도로 인정받은 당대 '베스트셀러 작가'였던 혜초는 780년 전후 오대산으로 거처를 옮겨 혜초는 말년까지 연구를 멈추지 않았다. 그러던 중 787년 오대산에서 혜초는 생을 마감했다.

여러 문명권을 가로지른 우리 역사 최초의 '세계인'인 혜초. 세상과 소통했던 그 길을 지금은 인위적으로 그어진 종교라는, 국경이라는, 민족이라는 이름의 벽 때문에 마음대로 갈 수 없게 됐다. 분쟁의 길이 된 오늘날, 문명탐험가이자 밀교계승자로서 혜초의 삶은 살아있는 교훈을 준다.

한국문명교류연구소 정수일 소장은 "혜초는 한국의 선구적 세계인일 뿐만 아니라, 동양의 걸출한 세계인이기도 하다. 동양에서 아시아 대륙의 서단까지 다녀와서 현지 견문록을 남긴 전례는 없다. 밀교에 대한 그의 기여도 가히 세계적이라 말할 수 있다"며 "이제 우리는 한 차원 높은 시각에서 혜초와 그의 여행기가 지닌 민족사적 업적과 세계사적 가치를 재조명해야 할 것"이라고 강조했다.

중국에서 글'사진 서광호기자 kozmo@msnet.co.kr

704년 혹은 700년 신라 출생

719년 당나라에 감. 중국 광주에서 인도 출신 밀교승 금강지를 사사

723년 광주를 떠나 바다로 인도에 감. 이후 4년간 인도와 서역 여러 지역 순례

728년 중국 장안으로 돌아옴

733년 장안 천복사에서 금강지와 함께 밀교 경전 연구

740년 대교왕경의 필수와 한역 작업 시작

741년 스승 금강지 입적, 경전 한역 작업 일시 중단

773년 장안 대흥선사에서 불공과 함게 밀교 연구, 밀교의식 주도

774년 불공 입적, 불공 6대 제자 중 한 사람이 됨. 황제에게 올리는 표문 작성

780년 오대산(五臺山) 건원보리사 입적

댓글 많은 뉴스

나경원 "李 장남 결혼, 비공개라며 계좌는 왜?…위선·기만"

이 대통령 지지율 58.6%…부정 평가 34.2%

李대통령, 대북전단 살포 예방·사후처벌 대책 지시

김기현 "'문재인의 남자' 탁현민, 국회직 임명 철회해야"

대통령실 "국민추천제, 7만4천건 접수"…장·차관 추천 오늘 마감