언론역사 한 획…박창원 강사 논문서 밝혀

일제강점기 대구지역에서 간행된 신문에 대한 구체적 실체가 연구를 통해 드러났다. 특히 지방신문의 효시인 경남일보가 1909년 창간돼 1915년 폐간된 이래, 1924년 창간된 '대구상보'(2년 뒤 남선경제일보로 제호 변경)가 당시 한국인 발행의 유일한 지방신문이었다는 사실을 여러 자료를 통해 밝혀졌다.

이 같은 연구는 경북외국어대 강사인 박창원 씨가 '일제강점기 대구지방 한글신문의 실태 연구'(커뮤니케이션 이론, 2011년 여름호 수록) 논문을 통해서 주장했다.

1910년 경술국치 이후 대구지역을 중심으로 발행된 한글 매체는 한익동의 '대구상보', 한응렬의 '경북공론', 윤병은의 '관문과 경북', 발행인 미상의 '독고'가 있었다.

◆대구서 일제강점기 유일의 지방신문 발행

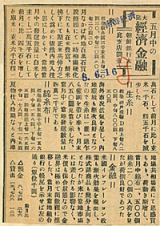

연구자 박 씨에 따르면 만석꾼 대지주 출신에 의해 발행된 '대구상보'는 1924년 조선총독부가 처음으로 한국인에게 발행을 허가한 지방지. 이후 남선경제일보로 개제(改題)됐다가 일본인이 경영한 (대구)실업신보와 합병, 남선실업신보로 발행하다 1941년 1월 폐간됐다. 한글과 일본어로 된 지면을 함께 실은 남선경제일보가 17년이란 비교적 긴 시기 동안 지방신문의 명맥을 대구에서 유지할 수 있었던 것은 사회'정치적 기사가 아닌 '실업'(實業)을 취급했고, 대지주와 곡상의 이익을 대변하는 물가기사 등을 통해 독자층을 대구지역의 상류 경제층으로 한정했다는 것이다. 발행인 한익동은 독립운동을 억누려려는 대구 자제단(自制團'단장 박중양)의 발기인으로 참여했고, 총독부기관지 매일신보 지국을 장기간 운영했으며 대자산가 층의 이익을 위한 단체활동을 주로했다.

박 씨는 "남선경제일보는 발행인의 이력을 감안하면 지면을 통해 한국인 독자에게 수탈적 식민지 경제체제를 옹호하려는 친일 성격이 짙었다. 하지만 3'1운동 이후 한국인이 발행한 유일한 지방신문이라는 매체사적 의의는 부정할 수 없다"고 말했다.

◆또 다른 간행물 '경북공론', '관문과 경북'

1930년대 대구지역에서 발행된 간행물로 '경북공론'과 '관문과 경북'을 들 수 있다. 하지만 두 매체는 지금까지 이름만 알려졌을 뿐 구체적 논조와 성격을 규명하지 못했다. 박 씨는 연구에서 당시의 다른 언론매체의 보도 내용과 경찰 등 일제의 자료를 통해 두 간행물의 존재를 확인했다.

'경북공론'은 일장기 말소사건으로 정간 처분된 당시 경성의 두 신문(동아'조선일보)이 속히 발행되기를 바란다는 기사와 물가고에 미치지 못하는 저임(低賃)으로 노동자가 고통받고 있다는 논설을 다뤄 '일부 삭제'와 '발매금지'를 당한 사실이 조선출판경찰월보에 나타나 있다. 당시 언론매체 검열을 담당한 기관에서 작성한 내용을 찾아냄으로써 '경북공론'은 유명무실한 존재가 아니라 일제에 비판적인 기능을 일정하게 수행한 '민족매체'라는 추측이 가능하다.

황색신문으로 추정되는 '관문과 경북'은 실제 자료가 남아있지 않아 매체의 성격 등에 대해 알려진 게 거의 없었다. 하지만 일제 자료인 '경북대감'에서 1930년 창간됐고 윤병은이 주간(主幹)을 맡았다고 기록돼 있다. 윤병은은 일본인 발행 신문인 조선민보의 간부를 지냈고, 대구부회 의원으로 진출하는 등의 이력을 비추어볼 때 언론을 도구 삼아 식민체제 하의 지배층으로 진입하려한 것으로 보인다.

연구자 박 씨는 "대구는 일제강점기 속에서도 4, 5개의 매체를 발행했고, 해방 후 9개가 넘는 신문을 창간할 정도로 활발한 '신문도시'였다"면서 "해방 전후 언론사 연구에서 서울 중심의 시각을 벗어나 대구지역의 매체에 관심을 가지는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

이석수기자 sslee@msnet.co.kr