따스한 봄볕 무색한 칼바람엔 민초들의 외침이…

성주군 가천면 금봉리 독용산성(禿用山城)에 오른 것은 한 달 전이다. 성주군청 담당자는 설 전에 내린 눈 때문에 산에 오르기가 쉽지 않을 것이라며 고개를 갸웃거렸다. 낮 최고기온이 15℃까지 올랐는데 눈길이라니. 아침에 산림과 직원도 눈길 탓에 발길을 돌렸다니 괜한 걱정은 아닐 성싶었다. 그렇다고 돌아갈 수도 없는 노릇. 오전 햇살이 따스해 조금은 녹았을 것이라는 섣부른 판단 아래 길을 서둘렀다. 성주읍내에서 고령쪽으로 가다가 가천면으로 접어든 뒤 903번 지방도를 따라 800여m 더 가면 오른편에 '독용산성'을 가리키는 이정표를 볼 수 있다. 골짜기 마을인 시엇골(시여골)을 왼편에 두고 콘크리트로 포장된 임도를 따라 가면 독용산성 주차장에 닿을 수 있다. 처음에는 순탄했다. 눈이 온 흔적조차 찾을 수 없었다. 간만에 편한 동행길이 될 것이라며 이른 기대감마저 품었다.

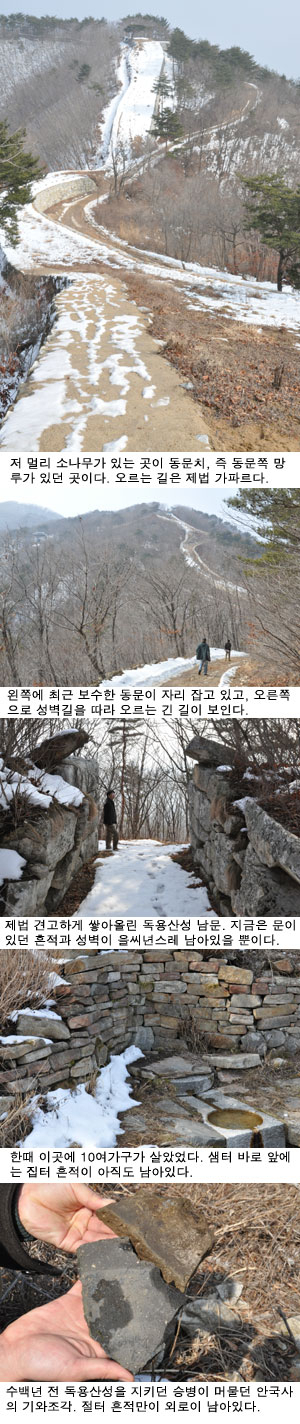

하지만 안심하는 것도 잠시뿐. 산성이 자리 잡고 있는 독용산은 해발 955.5m에 이른다. 연무에 쌓인 마을이 희뿌옇게 사라져갈수록 산 골짜기에 남아있는 잔설은 생생하게 다가왔다. 행여나 기대를 걸었지만 기어코 길은 막혀버렸다. 콘크리트 임도는 6km가량. 차를 타고 3분의 1쯤 올라왔을까. 산모퉁이에서 바라본 산성은 까마득히 멀었다. 저 멀리 성벽 돌담길에 쌓인 흰 눈은 마치 만년설처럼 희고 환하게 빛났다. 투덜거릴 시간에 한 걸음이라도 더 걸어야 했다. 북쪽 길로 접어들자 신발을 덮어버릴 만큼 눈이 쌓여있다. 고집스레 차를 타고 왔더라면 낭패를 볼 뻔했다. 굽이길을 돌아드니 왼편에 드넓은 성주호가 펼쳐진다. 이마에 구슬땀이 흘렀지만 속이 탁 트이는 청량감은 비할 데가 없었다. 한 걸음이 무섭다. 언제 도착할까 싶었는데 한 시간 남짓 땀을 빼고 나니 산성 돌담이 눈앞에 나타났다.

경상북도 기념물 제105호인 독용산성. 천년의 세월 동안 잊혀져 있다가 다시 역사 속에 등장한 산성이다. 정확한 축성 시기는 알 수 없지만 출토 유물로 볼 때 1천500여년 전인 5세기 무렵 성산가야 시대에 처음 축조한 것으로 추정하고 있다. 성산가야가 신라에 복속된 뒤 쓰임새를 잃은 이 산성은 삼국시대와 통일신라, 고려를 거쳐 조선 중기까지 천년 넘도록 역사 속에 나타나지 않았다. 성주군 자료에 따르면, 독용산성은 임진왜란 때 '발견'됐다고 한다. 숱한 세월이 흐르는 동안 허물어진 돌담쯤으로 여겨지던 산성은 왜군을 피해 목숨을 부지하려던 백성들에 의해 발견됐다. 하지만 '발견'이라는 표현은 조금 어색하다. 기록에 없을 뿐 이곳 주민들은 산성의 존재를 이미 알고 있었으리라. 무작정 피란 중 산성을 발견했다고 보기는 어렵다. 게다가 독용산성의 규모를 알고 나면 왜 이리로 왔는지 무난히 짐작할 수 있다. 1992년 독용산성 지표조사에 따르면, 둘레는 7.4km, 산성내 면적은 무려 117만5천여㎡(35만5천여평)이나 된다. 영남지역 산성 중 최대 규모다. 계곡이 3곳, 우물이 4곳, 샘이 2곳이 있었고, 경작지 면적도 넓었다. 해발고도 1천m에 육박하는 고지대에 쌓아올린 성이지만 충분히 자급자족이 가능했음을 알 수 있다. 최근까지 이 성터에는 주민 한명이 살고 있었지만 화재 때문에 목숨을 잃고 집도 사라져버렸다. 지금은 성내 샘 옆에 집터 흔적만이 있을 뿐이다. 1960~70년대까지 10여호가 살았고, 아이들도 두어시간씩 걸려가며 산 아래 학교를 다녔다고 한다. 이곳에서 기른 고구마, 감자를 장날에 갖고 내려와 쌀과 생필품으로 바꿔가기도 했단다.

주차장에서 30분 남짓 걸어 올라가면 동문을 만날 수 있다. 무너진 성벽과 성문만 남아있던 것을 최근에 복원한 것. 동문 오른편으로 길게 뻗어난 성벽을 '치'(雉)라고 부른다. 독용산성에는 이런 '치'가 동문과 남문 쪽 두 군데 있다. 적의 침입을 미리 알기 위한 망루가 있는 곳이다. 치를 따라 동문 쪽으로 올라가는 길은 제법 가파르다. 두어번 눈길에 미끄러졌다. 성벽 아래는 벼랑이나 마찬가지다. 아찔하다. 아울러 동문 성벽에서 내려다보는 풍광은 가히 절경이다. 저 멀리 왼편에 성주호가 보이고 산 아래 마을은 까마득하다.

새로 만든 동문은 조금 생경스럽다. 시멘트로 마감한 석벽도 그러하거니와 뒤편에 마치 공동묘지 비석처럼 모아둔 선정비, 불망비도 낯설고 그 옆에 스테인리스 위에 써놓은 설명문도 친절함과는 거리가 멀다. 아쉬운 대목이다. 산성까지 오르는 길은 조금 가파르지만 성내는 소담한 오솔길로 이어져 있다. 하지만 그늘진 길은 눈이 얼어 미끄럽고, 양지 바른 길은 눈이 녹아 진창이 됐다. 뜬금없이 그 옛날, 하필이면 이 높은 곳에 성을 쌓은 사연이 궁금해졌다. 길 안내를 해준 곽명창 문화유산해설사는 "신라와 백제의 틈바구니에 있던 성산가야가 장기간 항전을 위해 성을 구축한 것으로 짐작된다"며 "임진왜란 때 주민들이 피란한 뒤 조선 숙종 원년(1675년)에 다시 이 성의 쓰임새가 긴요하다고 판단해 순찰사 정중휘가 개축했다"고 설명해 주었다. 동행한 손만식 작가는 "평지에 있는 너른 들을 두고 하필이면 왜 이곳에 성을 쌓았고, 굳이 이 성을 차지하려고 다툰 이유를 모르겠다"고 궁금해 했다.

성을 관리하는 객사와 창고, 군기고(軍器庫)도 있었지만 조선 말기 군사적 필요성이 없어지면서 방치됐다. 처음 성을 쌓은 시기를 정확히 규명할 수 없으니 목적도 막연할 따름이다. 기록에 따르면, 산성 내에 안국사, 보국사, 진남사 등의 절이 있었다. 승군(僧軍)이 독용산성의 주둔군으로 역할을 담당했음을 짐작케 하는 대목이다. 실제로 임진왜란을 계기로 활발히 일어난 승군은 전투가 없을 때에 성쌓기에 동원됐다. 독용산성을 다시 쌓고 지킬 때에도 승군이 투입됐고, 안국사 등에 머물렀던 승려들은 산성의 유지와 관리에 주요한 역할을 했을 터이다. 성터 중심부에 있는 마을 흔적과 샘을 뒤로 한 채 남문을 지나 안국사 터로 향했다. 성내를 오가는 길도 두어 시간은 족히 걸린다. 그만큼 산성은 넓다. 남문에서 오솔길을 따라 조금 더 가면 옛 절터가 보인다. 곽명창씨의 설명 덕분에 절터임을 알 뿐 그 흔적은 세월의 더께 속에 사라지고 없다. 최근까지 농작물을 키운 듯 비닐도 묻혀있지만 지금은 누렇게 말라버린 잡초만 무성하다. 밭 옆 돌무더기에서 깨진 기와 조각을 쉽게 찾을 수 있다. 기와를 말릴 때 달라붙지 않도록 천을 댄 자국까지 고스란히 남아있다. 곽명창 해설사는 "일부 기와에서는 사람 지문까지 남아있다"며 "경작지로 바뀌면서 그나마 남아있던 절의 유물까지 사라져버려 아쉽다"고 했다. 세월의 힘은 참으로 무섭다. 그나마 안국사는 터라도 남아있지만 보국사, 진남사는 절터조차 찾을 수 없다. 눈 쌓인 길을 걸으며 문득 이런 생각이 들었다. '그 옛날 신발 하나도 변변찮던 시절에 이 석성을 쌓기 위해 얼마나 많은 민초들이 피와 땀을 흘렸을까?' 산 아래 따스한 봄볕이 무색한 해발 900여m 고지에서 휘몰아치는 바람은 칼바람에 다름없었으리라. 옛 사람의 한 맺힌 숨소리가 들리는 듯 하다.

글·사진=김수용기자 ksy@msnet.co.kr

도움말=문화유산해설사 곽명창 054)930-6067

전시장소 협찬=대백프라자 갤러리

손만식 작-독용산성

한 폭의 수채화처럼 맑은 하늘에 독용산성 동문이 새치름하게 서 있다. 아직 연두빛 새 잎을 내지 못한 소나무는 어두운 녹색 기운이 고스란히 남아있다. 손만식 화백은 "독용산성내 오솔길도 예쁘고, 무너진 성벽과 성문 흔적도 그릴만 했지만 아무래도 성의 모습을 보여주기에는 비록 복원한 것이지만 동문이 가장 적합했다"며 "눈길과 진창길에 너무 고생을 한 터라 일부러 햇살이 따스하게 비추는 마른 땅을 배경으로 넣었다"고 설명했다. 지금은 바람도 잦아들어 숨 죽은 듯 적막감만이 감돌지만 그 옛날 이곳에서는 피 비린내 진동하는 전투가 치열했을 것이고, 잠시나마 마음의 여유가 찾아올 때면 언제 다시 고향 마을에 돌아갈 수 있는지 망연자실 산 아래를 내려다보던 병사들의 넋두리가 가득했을 것이다. 독용산성 골골마다 봄꽃이 만발할 때면 다시 한번 찾고 싶다. 그 한적한 오솔길이라니.