1910년 8월 29일 대한제국(大韓帝國)은 일본에 강제로 병탄되었다. 이로써 국호가 '조선'으로 바뀌고, 통감부(統監府) 대신 조선총독부(朝鮮總督府)가 설치되어 '총독정치'란 것을 낳았다. 조선총독은 일왕 이외에 그 누구에게도 책임을 지지 않으면서, 한국인에게는 일방적으로 복종만을 강요하는 명령권자였다. 한국에서는 그의 말이 곧 법이었다. 초대 총독은 제3대 통감을 지낸 테라우치(寺內正毅)였고, 제2대 총독은 주한일본군사령관을 지냈던 하세가와(長谷川好道)였다. 이들이야말로 악명 높은 무단통치의 산파들이었다.

무단통치는 헌병경찰제도에 기반을 두었다. 헌병경찰제도는 군사경찰인 헌병이 보통경찰의 직무를 겸직할 수 있게 한 제도였다. 이것은 헌병으로 하여금 경찰권을 장악하게 한 것이다. 총독의 직속 하수인은 경무총감(警務總監)이었다. 초대 경무총감은 헌병대사령관 고문 살인자 아카시(明石圓二郞)가 겸직하였다. 헌병경찰통치는 초대 총독 테라우치와 초대 경무총감 아카시의 공동 작품이었다. 헌병경찰은 곧 총독의 수족이었다.

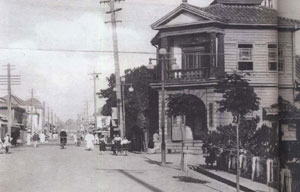

헌병기구로는 서울에 조선헌병대사령부가 있었고, 그 아래 경성·대구·평양·함흥·나남에 헌병대를 두었다. 그 밑에 다시 본부, 분대, 분견소, 파견소, 출장소를 두었다. 전국의 헌병기관 수는 1910년에 653곳이었던 것이 1914년에는 1,036곳으로 늘었다. 인원도 2천여 명에서 8천여명으로 증가됐다. 경찰기구로는 서울의 경무총감부 아래 각 도에 경무부, 경찰서, 주재소, 파출소를 두었다. 전국의 경찰기구 수는 1910년에 481곳이었던 것이 1914년에는 731곳으로 늘어났다. 그러나 배치 인원은 약 5천800명 정도로 유지되었다. 1914년 당시 경북도민은 일본인 2만여명을 빼면 약 185만명이었다. 이들은 도내 68개의 헌병기구와 78개의 경찰기구에 배치된 1천여명의 헌병과 경찰에 의해 끊임없는 감시와 탄압을 받아야만 했다.