머무는 곳 어디서든 문학의 향기가…

만인이 읽어 가슴을 울리고 뇌리에 각인되는 문학 작품들은 대저 개인적인 삶의 굴곡이나 격랑이 몰아치는 시대의 아픔을 거름삼지 않고서는 피어나기 어려울 성싶다. 예로부터 문인들을 많이 배출해온 문향(文香)의 고장 영양 땅에 가보면 이런 생각이 더욱 도드라진다.

'사람의 아들'의 이문열이 어려웠던 청소년기의 한 때를 보냈고, 일제강점기의 암울함을 노래하며 민족혼을 일깨운 시인 조지훈과 오희병이 태어나 자란 곳이 영양이다. 땅의 기운이 그래서인지 영양은 이들 외에도 많은 문인들을 키워냈다.

목가적인 전원풍경이 고스란히 살아 있기에 오히려 척박하리만큼 순수하게 와닿는 살가운 산과 들녘의 영양. 발길 따라 걷다가 마음이 머무는 곳이면 어김없이 문학의 향기가 봄날 아지랑이처럼 아른거린다.

◇이문열 소설의 무대, 두들마을

첫 발길이 닿은 곳은 석보면 원리리 두들마을이다. 두들마을은 '언덕 위의 마을'이란 뜻의 순 우리말로 이름부터 정감이 넘친다. 마을 어귀엔 빼어난 리얼리즘 시인 이병철의 시가 방문객을 맞고, 안쪽으로 들수록 단아한 한옥의 용마루 선이 부드러운 곡선을 그리는 가운데 추녀 끝으로 구름 한 점 없는 맑은 하늘과 산이 이어지는 진풍경이 연출된다.

이곳은 현대사의 파란만장한 역정의 시절과 겹을 이루며 개인의 지적 모험을 소설로 표현한 거장 이문열의 마음의 고향이며 작품 '선택' '우리들의 일그러진 영웅' '금시조' '그대 다시는 고향에 가지 못하리' 등의 무대이기도 하다. 그가 살았던 옛집과 문학연구소인 광산문우(문학연구소)와 더불어 이 곳에 터를 잡은 재령 이씨문중 이시명(조선 인조~현종 학자) 선생의 석계고택, 아들과 유생들의 강학장소였던 석천서당, 광록초당, 유우당, 주곡고택 등이 자리하고 있다.

특히 석계 선생 부인인 정부인 장씨는 효행'부덕'학문'수예를 겸비한 여류군자로서 우리나라 최초의 한글 요리책인 '음식디미방'의 저자로 유명하다. 300여년 전 그녀가 일흔의 나이에 쓴 이 책엔 국수'만두 등 면병류와 어육류'소과류'주류 등 146가지 요리법과 재료 저장법 등이 상세히 기록돼 있으며 책을 보고 그대로 요리할 정도로 실증적인 내용을 담고 있다. 이 때문에 두들마을 정부인 장씨 예절관에서는 '음식디미방'에 나오는 요리를 재현한 양반가 식문화를 체험할 수 있을 뿐 아니라 그녀의 일생과 작품세계를 엿볼 수 있다. 장씨는 소설 '선택'의 실제 주인공이다.

◇조지훈의 고향, 주실마을

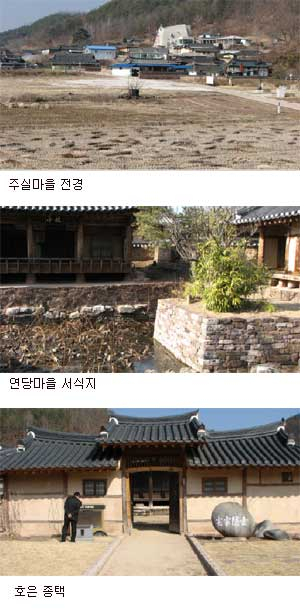

햇살 받은 기와와 낮은 토담이 내뿜는 두들마을의 온기를 뒤로 하고 나서 두 번째 다다른 곳은 일월면 주곡리에 있는 주실마을이다.

'…깊어가는 밤/…/열두 폭 기인 치마가 사르르 물결친다/그대는 어느 나라 고전을 말하는 한 마리 호접/호접인양 사풋이 춤을 추다/ 아미를 숙이고…'

열아홉의 나이에 '문장'지에 등단한 조지훈의 '고풍의상'이란 시다. 유교적 전통 속에서 서양문학을 섭렵한 그의 내면세계엔 고전적 심미주의가 가득하다. 스물두살엔 오대산 월정사에서 1년간 가승(假僧)노릇을 한 덕에 그의 작품 곳곳엔 선미(禪味)도 스며들어 있다.

주실마을은 전형적인 배산임수의 풍수적 특성을 갖고 있다. 야트막한 뒷산을 병풍처럼 두르고 마을 앞 봄의 기운을 한껏 품고 있는 너른 들 사이로 시냇물이 흐른다. 그의 생가 호은(壺隱)종택은 전형적인 ㅁ자형 한옥으로 마당에 서서 왼쪽 한 칸이 조지훈의 태실이다. 호은종택에서 몸을 돌려 마을 앞 산을 보면 마치 삼각형의 이채로운 산세가 마을을 빤히 쳐다보고 있다. 이른바 '문필봉'으로 주실마을에서 문인과 지사, 인문학의 대가들이 많이 난 이유를 담고 있는 곳이다.

마을 초입에 있는 '지훈문학관'은 그의 청년시절부터 일제식민정책을 통곡하며 절필한 사연, 광복 후 박두진 박목월과 함께 청록파로 불리면 활동한 일대기가 잘 정리돼 한 시대를 치열하게 살았던 시인의 삶을 일목요연하게 들여다볼 수 있다. 고즈넉한 주실마을은 이외에도 입향조의 증손자가 지은 옥천종택을 비롯해 후진양성을 위한 월록서당, 시인의 숲, 지훈시공원 등 볼거리도 즐비하다.

◇애국시인 오희병의 얼, 감천마을

시인이자 학자로서 당대를 풍미한 조지훈의 삶의 궤적을 둘러본 후 일제강점기에 활약한 애국시인 일도(一島) 오희병이 나고 자란 영양읍 감천리 감천마을로 향했다.

'…/사해(死骸)의 한지(寒枝)위에 까마귀 운다/금수(錦繡)의 옷과 청춘의 육체를 다 빼앗기고/한위(寒威)에 쭈구리는 검은 얼굴을/눈이여 나려다오/태양이 또 위에 빛나리니…'

민족의 얼이 침탈당한 시절은 살을 에는 추위와 다름 아니다. 하지만 하얀 눈이 내려 더러운 일제의 야욕을 덮고 그 위에 다시 태양은 빛날 것이다. 시인은 그래서 '눈이여! 어서 나려다오'라며 절규한다.

감천마을은 허리춤에 오는 낮은 토담길이 정겨운 동네로 이 마을 안쪽에 조부 오시동이 고종1년(1864년)에 건축한 시인의 생가가 오롯이 자리하고 있다. 정침과 대문채가 ㅁ자형을 이루는 경북 북부지역 전형적인 양반집으로 대문채엔 '국운헌(菊雲軒)'이란 편액이 걸려있다.

마을 한 켠에 조성된 시인의 시공원에서 읽은 시 구절이 기억에 맴돌고 있는 탓인지 생가엔 왠지 모를 민족의 얼과 한과 정이 집 주위를 감싸고 있는 듯하다. 작은 시골동네를 휙 둘러보는 데는 그리 많은 시간이 필요하지는 않다. 하지만 토담 너머로 흘겨보는 시골집의 마당 풍경엔 어릴 적 외할머니 집에서 놀던 기억의 편린을 읽어 내기에 부족함이 없다.

입춘이 지났지만 여전히 냉기를 머금고 있는 바람에 온 몸을 맡기고 책을 읽는 시인의 동상 옆에 앉아 암울했던 시절의 시인의 정신세계를 잠시 더듬어 보는 것도 감천마을의 매력이라면 매력이다.

[둘러 볼만한 곳]

◆ 조선시대 민가 대표적 연못 '서석지'

입암면 연당리 연당마을엔 조선 광해군5년(1613년)에 성균관 진사를 지낸 석문 정영방 선생이 자연과 인간 합일 사상을 토대로 만든 조선시대 대표적인 민가 연못정원인 서석지가 있다. 연못을 중심으로 서쪽에 경정과 북쪽에 주일재가 자리한 서석지는 잡석을 자연스럽게 쌓아 만들었다. 주일재 앞 네모난 단에는 매화 국화 소나무 대나무를 나란히 심어 '사우단'이라 이름 했고 연못의 동북쪽 물이 들어오는 곳을 '읍청거(揖淸渠)'라 하고 서남쪽 물이 나가는 곳은 '토예거(吐穢渠)'라 이름했다. 한자를 풀면 '읍청거'는 공손히 맑은 물이 들어오는 도랑이 뜻이고 '토예거'는 물이 연못에 머물다 더러워지면 나가는 도랑이란 뜻이다.

또 '읍청거' 쪽 울퉁불퉁하게 솟아난 60여개이 서석은 때로는 물에 잠겼다가 때로는 드러나기를 반복해 오묘한 정취를 자아낸다. 서쪽 경정에 올라 서석지를 내려다보면 그야말로 안빈낙도를 즐기는 선비의 삶이 느껴진다. 연못 안엔 연꽃을 심어 초여름이면 푸른 연잎이 못을 가득 메워 그 운치를 더하기로 유명하다.

◆ 국보 187호 봉감모전5층석탑

입암면 산해리의 황량한 들판에 있는 봉감모전5층석탑은 높이 9m의 통일신라시대에 조성된 국보급 석탑. 평평한 자연석 기단 위에 2단의 탑신 받침을 쌓았는데 탑신은 흔히 볼 수 있는 돌을 깎은 것이 아니라 수성암을 벽돌모양을 다듬어 쌓아 그 모양새가 무척이나 특이하다. 하반부엔 화강암에 섬세하게 조각난 문주가 있고 감실이 있어 불상을 모신 듯 하나 현재 불상의 흔적은 남아있지 않다.

우문기기자 pody2@msnet.co.kr