구직활동을 하지 않은 20대 '쉬었음' 계층 증가가 오히려 최근 실업률을 하락시키고 있다는 분석이 나왔다. 최근 실업률 하락 현상을 긍정적으로만 바라볼 수 없다는 의미다.

한국개발연구원(KDI)은 4일 현안 분석 보고서 '최근 낮은 실업률의 원인과 시사점'(김지연 연구위원)을 통해 '쉬었음' 인구가 실업에 미치는 영향에 대해 분석한 내용을 발표했다.

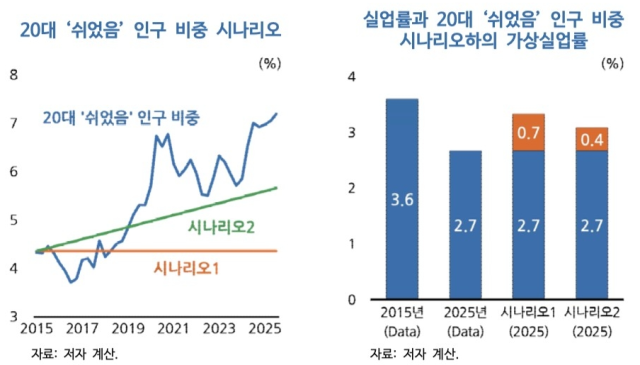

이번 보고서는 20대 '쉬었음' 비율이 가파르게 증가하기 시작한 2015년과 올해를 대상으로 분석했다. 2015년 3.6%였던 실업률은 올해(7월 기준) 2.7%까지 떨어졌다.

보고서는 20대 '쉬었음' 인구 비중이 2015년 수준인 4.4%로 변화 없이 유지했을 경우, 올해 실업률은 0.7%포인트(p) 상승한 3.4%를 기록했을 것이라고 분석했다.

'쉬었음' 인구가 2015년 이전과 같이 완만하게 증가했을 경우, 올해 실업률은 0.4%p 오른 3.1%로 추정됐다.

보고서는 "청년층을 중심으로 구체적 사유 없이 구직활동을 하지 않는 인구가 증가한 것은 기술적으로 실업률 지표의 하락을 초래했다"고 밝혔다.

'쉬었음' 인구는 구직활동을 하지 않아 통계상 실업자가 아니다 보니 경기 상황이 어려워 이 인구가 증가하더라도 실업률이 오히려 떨어지는 기현상이 발생하고 있다는 것이다.

보고서는 "실업률 하락의 상당 부분이 청년층의 노동시장 이탈에 기인한다는 것은 기업의 일자리 창출 여력이 감소하고 노동시장 이중구조가 심화해 양질의 정규직 취업 가능성에 회의적인 청년층이 아예 구직을 포기하는 비중이 증가하고 있음을 시사한다"고 밝혔다.

이어 "매칭효율성 제고를 위한 노력을 지속하는 한편 노동시장 이중구조를 완화하기 위한 노력을 병행해 노동시장 참여 유인을 강화할 필요가 있다"며 "장기 비구직자의 노동시장 복귀를 위한 지원 체계의 면밀한 설계를 위해 '쉬었음' 인구 증가에 대한 심층 분석을 지속할 필요가 있다"고 제언했다.

※실업률=만 15세 이상 인구 중 일할 의사와 능력이 있는 '경제활동인구' 가운데 구직 활동을 하고도 미취업 상태인 자의 비율을 의미한다.