김건표 대경대 연극영화과 교수(연극평론가)

이태린·최양현 작, 예술창작 집단 콤마앤드의 청년예술가 채희수 연출 작품 <피쉬클럽>(연희예술극장)은 뇌전증을 앓고 있는 고등학생 인서(박혜림 분)의 이야기를 다루고 있는 작품으로 한국문화예술위원회 청년예술가지원 선정작품이다. 연출적인 아이디어나 무대 구조, 공간 활용의 미니멀함, 물고기로 생각하는 뇌전증 인서의 자아내면 입체적인 영상과 막대 인형 극적 물고기 오브제를 활용하는 방식, 네 명의 배우들이 남과 조금 다를 뿐인 인서의 이야기에 접근하고 있는 무대가 예술창작공장 콤마앤드의 <피쉬클럽>을 통해 청소년극으로 성숙될 수 있는 작품성을 보여주는 공연이다. 청소년극이라는 설정과 서사 구조를 특정 대상에 맞춰 표현을 극화하거나 장면을 과장하거나 부각해 확대하지 않고, 예술창작공장 콤마앤드의 간결함으로 뇌전증을 앓고 있는 인서의 이야기를 동물보호 동아리 '피쉬클럽'이라는 설정과 연결해, 남들과 조금 다를 뿐인 청소년들의 이야기를 풀어내는 70분의 방식이 좋다. 주인공 인서는 뇌전증 발작의 순간을 '물고기로 변하는 시간'으로 치환한다. 발작의 통증을 신체적 질병으로서가 아니라'존재의 통로'로 인식하는 것이다. 바다는 인서에게 현실의 폭력으로부터 도피한 공간이자, 물고기가 되어 살아 있는 존재로 확인하는 유일한 세계이다.

◇ 뇌전증 인서의 "나는 물고기"

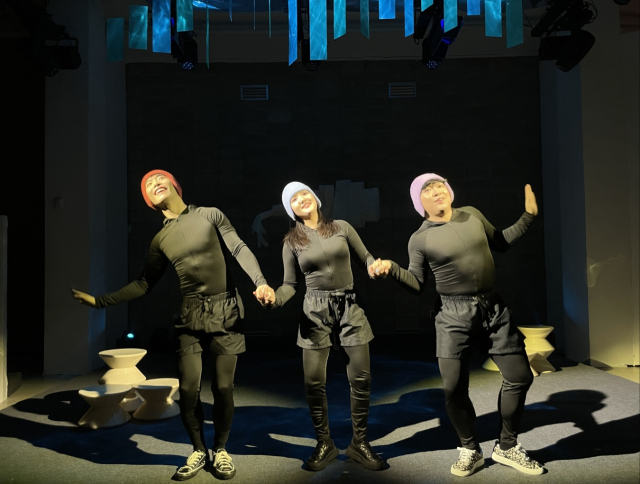

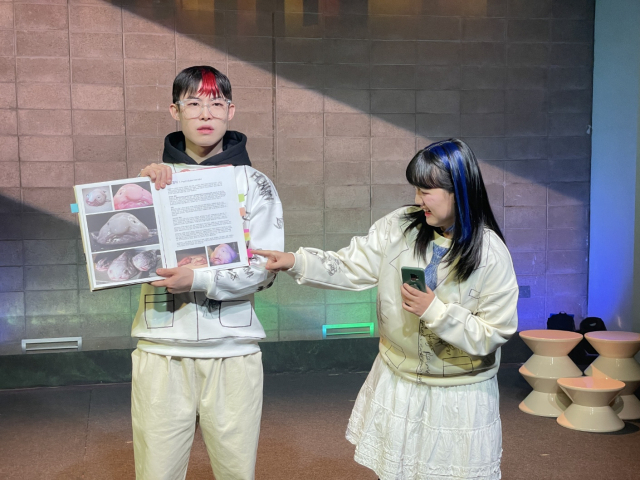

<피쉬클럽>의 서사 축은'환경운동'과'청소년의 정체성'이다. 무대 상단 위는 작품의 특징을 살려 물고기의 비늘을 상징화한 공간 구조로 구성되고, 교실의 전경은 물고기 문양의 의자들로 대체된다. 고교생 인물을 상징하는 교복은 흰색 맨투맨 라운드 티셔츠에 페인팅으로 표현되어, 각자의 '남과 다름'을 드러내는 인물들을 연출적으로 보여주는 아이디어도 좋다. 그런 만큼, 피쉬클럽에 모인 멤버들은 물고기로 생각하는 인서, 퀴어적인 호준(조한 분), 어류 분야만큼은 전문가 수준인 피쉬클럽의 리더 승현(송예준 분)이 등장한다. 인서의 내면과 형태, 색, 지느러미 크기가 다른 수천 종의 물고기 중 자신과 닮은 물고기를 찾아가려는 멤버들과, 극의 분위기를 형상화하는 '피쉬'(이종화 분)가 <피쉬클럽>의 구성원이다. 연극은 뇌전증을 앓고 있는 인서의 학교(담임과 친구들), 사회적인 시선들이 인서의 고백적 성장 서사로 이어진다.

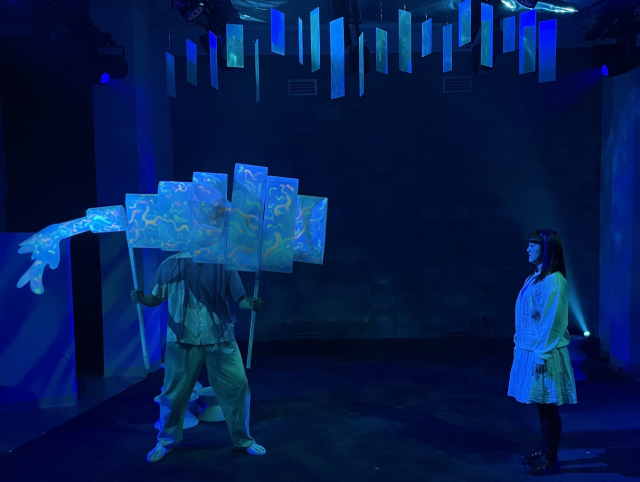

자신을 물고기라 생각해 해수면을 파동(波動)하는 인서의 자아를, 무대의 흰 가벽과 공간을 활용한 영상과 물고기 지느러미로 표현하는 환상적인 장면 연출로 담아내는 극 중 장면은 돋보인다. 그렇게 '남과 조금 다를 뿐인' 인서 과거의 시선들과 물고기가 된 내면, 그리고 피쉬클럽에서 활동하는 인서를 따라간다. 그러면서도 인서는 팔딱팔딱 뛰며 필사적으로 살고 싶어 하는 자신과 닮았다고 생각하는 물고기처럼, 어류 축제의 얼음 구멍에 빠져들면서까지 동물보호 활동에 몸을 던지는 피쉬클럽 멤버들과 함께한다. 피쉬클럽은 '타자들의 연대'이며, 사회로부터 소외된 청소년들의 비밀 피난처 같다. 인서의 뇌전증, 호준의 성정체성, 승현의 감정 결핍은 피쉬클럽 안에서만큼은 '다름의 정체성'으로 전환된다.

◇'피쉬클럽'이라는 공동체와 연대

마지막 장면은 각자가 닮은 물고기를 찾아가면서도, 화천 산천어 축제에 등장해 바다 표면에 인간들이 뚫어 놓은 낚시 구멍에 빠지며, 자신들만의 방식으로 성장하고 사회를 향해 동물보호 활동을 이어가는 피쉬클럽 멤버들이 결국은 남들과 조금 다를 뿐, 가장 '정상적인' 청소년들 이라는 것을 보여준다. 그렇게 연극은 자신을 '물고기'라고 생각하는 인서가 수천 종의 물고기 중에서 과연 자신은 어떤 물고기일지를 고민하는 과정을 따라간다. 학교 안 동물보호 동아리인 <피쉬클럽>은 인서의 내면과 청소년기의 정체성, 자아 탐색, 그리고 사회 속에서의 '다름'에 대한 이야기로 담아내고 있다.

아쉬운 점은 '피쉬'의 활용이 좀 더 입체적이고 다양하게 구성되었으면 한다는 것인데, 물고기로 자신을 인식하는 인서의 장면과 내면의 환상을 전체적인 공간으로 더 극대화하고 확장해 본다면 어떨까. 예를 들어 영상 맵핑, 인형 오브제, 그림자 등을 활용한 연출적 시도가 더해지면 좋겠다. '피쉬'의 활용을 극적으로 다양화하고, 이를 통해 인서의 내면을 더 섬세하게 표현하는 방식으로 발전시킨다면 <피쉬클럽>은 청소년극으로서 모범적인 작품이 될 수 있다. 이유는, 이러한 보조적인 구조가 연출적으로 확장되지 않으면 인서의 고백과 피쉬클럽 활동이 다소 설명적으로 느껴질 수 있기 때문이다. <피쉬클럽>은 '다름의 청소년들이 생각하는 방식'을 연극적으로 형상화한 작품이다. 사회는 여전히 정상과 비정상의 경계를 나누려 하지만, 인서·호준·승현은 "남들과 조금 다를 뿐이에요."라고 말하고 있다. 청소년들이 꼭 보면 좋은 공연이다.

김건표 대경대 연극영화과 교수(연극평론가)