김건표 대경대 연극영화과 교수. 연극평론가

"식민지 조선에서 '국어'는 바로 일본어다." 광복 80주년을 앞두고 '해방 시대'를 소환하는 행사와 작품들이 장르별로 잇따르고 있다. 연극도 예외는 아닌데, 하동기 연출과 백수광부 배우들의 <국어의 시간>(國語の時間)(원작 오리 키요시, 번역 린다 전)도 해방 전후 시대의 이야기다. 다른 점이 있다면, 당시'국어'였던 일본어로 공연된다는 점이고, 일본 식민지가 된 조선인을'황국신민'으로 만들기 위해 조선어를 말살하고 일본어를 유일한 언어로 강제하던 청계천 인근 소학교를 배경으로 하고 있다. 작품을 살리기 위해 배우들은 막대한 분량의 장면 대사를 일본어로 구사하며 등장인물로 분한다. 하동기 연출은 "우리나라에서는 대부분 독립운동과 친일파 서사 등 특정 인물을 다룬다는 인상이 있었어요. 당시 일상을 침해받은 사람들의 이야기를 해보고 싶은 마음이 컸었죠."라고 말한다. 그 마음으로 완성된 하동기의 <국어의 시간>은 2년 정도의 제작 기간을 거쳤다. 문병란 시인의 '국어의 시간'(1983)은 이렇게 시작된다." 내가 아홉 살이었을 때 20리를 걸어서 다니던 소학교 나는 국어 시간에 우리말 아닌 일본말, 우리 조상이 아닌 천황을 배웠다."

◇ 해방전후시대 하동기 연출의 <국어의시간>

일본 극작가인 오리 키요시가 쓴 이 작품에 애착이 왜 컸을까. 연출은"이 작품은 언어를 다루잖아요. 1940년대 조선인의 일상에서 제국주의에 대한 작가적 고민을 하는 이야기라는 점이 끌렸어요. 다만 일본어로 이야기를 진행하지 않으면 드러나는 내용을 온전히 전달하기 어렵다고 생각했어요. 배우들에게도 도전이 될 것 같다는 판단에 일본어로 공연하기로 한 거죠."라고 말한다. 하동기의 <국어의 시간>은 1940년부터 1945년 해방까지를 4막과 에필로그로 구성한 작품이다. 165분 동안 백수광부 배우들이 이를 악물고 대사 전체를 일본어로 소화했다. <국어의 시간> 수업은 1부 60분 후 약 15분의 인터미션을 포함해 2부 90분으로 구성된다. 초등(국민)학교 시절로 되돌아간다면, 국어 수업만 3교시 정도 들은 셈이다. 다른 점이 있다면, 우리말을 배우는 단어·문법 수업이 아니라 하동기의 <국어의 시간>은 일본어가 황국신민의 국어(언어)가 된 식민지 시대의 소학교 교실을 그대로 소환해 '말을 빼앗긴다'라는 것이 무엇을 의미하는지 감각적으로 체험하게 하는 것이 특징이다.

그런 만큼 <국어의 시간>에서는 해방 전후의 독립운동 서사나 친일과 반일의 유별난 풍경, 사건들이 재현되지 않는다. 그 어느 사건보다도 무서운 것은 황국 식민시대에 일본의 동화정책 일환인 조선어 말살 정책으로 인한 35년 동안의'국어의 시간'을 겪은 치욕스러운 역사이며, 이보다 비극적인 것은 없다. 작품의 서사는 담담하다. 1940년대 전후 조선인들이 국어로 사용한 일본어로 살아가는 담담한 현실과, 조선어 말살정책과 창씨개명, 한글 낙서 사건, 명패와 학생 검열, 동화정책과 교사들의 갈등, 호적까지 바꿔 뼛속까지 일본인이 되고 싶었던 조선총독부 학무국 관리 카이 소우이치로(甲斐壮一郎, 이산호 분)와 수습 교사 야나기 쿄우코(조선명 유미경, 이하늘 분), 일본인 교장과의 관계를 통해 조선인의 피를 일본인의 혈액으로 바꿔 일본인답게 살아가려는 야나기의 욕망, 일본어만 사용하는 아들과 대화가 단절된 조선인 아버지 마루오 시노부(조선명 홍인환, 송유준 분), 조선인 학생들의 침묵적 독립 저항인 등교 거부 운동, 그리고 8월 15일 라디오 전파로 흘러나오는 천황의 옥음 방송과 패전 등이 <국어의 시간>의 핵심 내용이다.

◇ 165분 공연전체를 일본어 대사로 표현하는 배우들의 (國語の 時間)

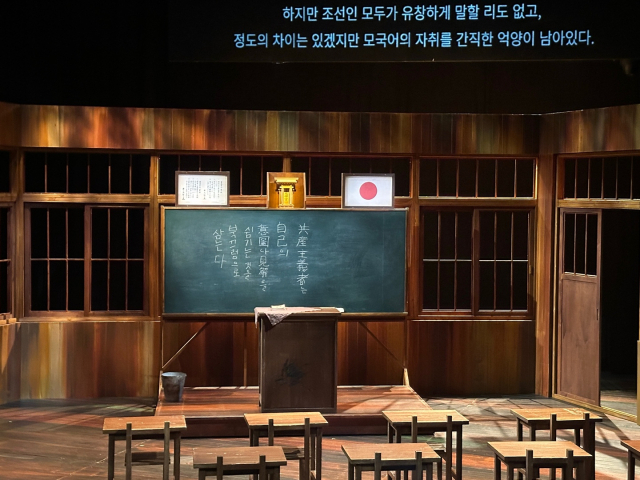

무대는 1부와 2부 모두 소학교 교실을 배경으로 하며, 교실 상단에는 배우들의 일본어 대사를 한글 자막으로 처리했다. 등장인물별로 일본어 사투리와 서투른 일본어 표현을 그대로 표기해 해방 시대 '국어의 시간'을 감각할 수 있도록 했다. 시간의 흐름에 따라 학년별 각 학급의 분위기가 바뀌는 정도이며, 작품에서는 조선인 학생들이 등장하지 않는다. 카이 소오이치로의 어머니로 설정된 히노사다(조선명 한정순, 린다 전 분)가 교실에서의 '국어의 시간'을 보여주는 정도다.

2부까지 하동기의 <국어의 시간> 수업을 듣다 보면, 관객은 배우들의 일본어 대사 의미를 한글 자막으로 확인하며 작품을 따라가게 된다. 그 과정에서 해방 전후 시대를 소환하는 <국어의 시간>의 시대의 감각이 온전히 전달되지 않는 순간도 있다. 배우들이 일본어로 대사를 구사하다 보니 감정의 전류가 대사와 대사 사이를 구조적으로만 표현하는 듯한 느낌 때문에'모국어 박탈'이라는 식민지 경험의 정서적 비극을 충분히 적셔내지 못한 아쉬움도 있다. 그럼에도 <국어의 시간>은 배우들의 일본어 연습에 담긴 투지로 완성된 작품이다. 하동기 연출과 배우들은 언어 말살 정책이 이루어지는 소학교 교실 현장을 극적으로 재현하며,'말을 빼앗긴다'라는 것이 해방전까지 무엇을 의미하는지, 체험하게 한다는 점에서 의미도 있다.

특히 일본어를 인물의 감정선에 따라 자연스럽게 구사한 카이 소오이치로 역의 이산호와 야나기 쿄우코 역의 이하늘의 연기는 해방 전후 시대를 설득력 있게 보여준다. 이산호는 일본어 대사의 억양을 일정하게 유지하면서도, 미묘한 강세와 호흡의 길이를 조절해 분노, 경멸, 권위, 조선인에 대한 연민까지 감정을 입혀내며 상당한 연습량을 보여준다. 야나기 쿄우코로 분한 이하늘은 인물의 내면에 깊이 동일시된 언어로 일본어를 표현할 정도다. 이런 점에서 하동기 연출이 이번 작품에서 배우들에게 공연 전체를 일본어로 구사하게 한 것은 1940년대를 재현하는 수단이 아니라, 그의 말처럼 제국주의 폭력이 조선인의 일상에서'국어의 시간'이 된 비극적 시대를 감각하게 하기 위한 언어적 장치였다는 점에서 연출적인 의도는 명확해진다. 그런 의미에서 <국어의 시간> 2교시는 광복 80주년을 앞두고 의미 있는 공연이라 할 수 있다. 하동기의 <국어의 시간>은 한국콘텐츠진흥원 지하 CKL스테이지에서 17일까지 공연된다. 165분은 견딜 만하다.

김건표 대경대학교 교수(연극평론가)