대구의 미술사 연구자

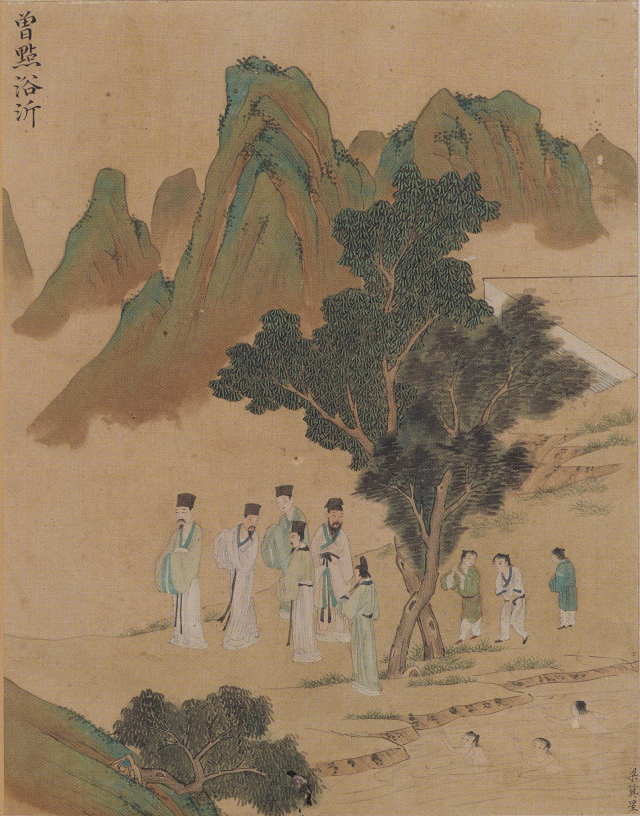

영조 때 화원화가 양기성의 '증점욕기'는 '논어'에 나오는 일화를 그렸다. 어느 날 공자님께서 제자들에게 각자 하고 싶은 일을 말해보라고 하신다. 자로는 만약 한 나라를 맡게 된다면 3년이면 부국강병한 문화국으로 만들리라고 자신한다. 염구는 작은 나라의 행정 정도는 감당할 수 있겠다고 한다. 공서적은 종묘의 일을 맡는 의례 담당자가 되고 싶다며 각자 정치적 포부를 펼치고 싶어 했다.

슬(瑟)을 연주하고 있던 증점에게 공자가 "너는 어떻게 하겠느냐?" 하시자 "저는 세 사람과 생각이 좀 다릅니다"라며 이렇게 대답한다.

늦봄에 봄옷이 장만되면 관을 쓴 어른 5, 6명과 아이 6, 7명과 함께 기수에서 목욕하고 무우에서 바람 쐬고 시를 읊으며 돌아오겠습니다.

모춘자(莫春者) 춘복기성(春服旣成) 관자오륙인(冠者五六人) 동자육칠인(童子六七人) 욕호기(浴乎沂) 풍호무우(風乎舞雩) 영이귀(詠而歸)

그러자 공자께서는 "아!" 하고 감탄하시며 "나는 증점과 함께 하겠노라", "오여점야(吾與點也)"라고 하셨다는 이야기다.

증점의 대답이 '증점욕기'의 주제다. 이 제목을 화면의 왼쪽 위에 써넣었고, 오른쪽 아래 모퉁이에 작게 '양기성'으로 작가를 표시해뒀다. 같은 주제의 그림인 겸재 정선의 '행단고슬(杏亶鼓瑟)', 연옹 윤덕희의 '무우욕기도(舞雩浴沂圖)'도 있다.

그림 속에는 산뜻하게 봄옷을 차려입고 관을 쓴 어른이 여섯, 아이가 여섯이다. 아이 셋은 아직 기수에서 물놀이 중이고, 오른쪽에는 봄바람 쐬던 대를 높직이 그렸다. 이제 시를 읊으며 돌아가는 '영이귀(詠而歸)'의 장면이다. 공자는 출세에 연연하지 않고 자연 속에서 유유자적하려는 증점의 초연하고 대범한 기상을 높이 샀다. 증점은 '일단사일표음(一簞食一瓢飮)'의 안빈낙도를 실천한 안회와 함께 공자가 아낀 제자다.

'욕기풍무(浴沂風舞)'를 꿈꾸는 증점은 인(仁)의 정치와 예악의 질서를 주장한 공자의 가르침에 어울리지 않아 보인다. 봄옷, 봄물, 봄바람이라니…. 증점의 대답은 노장철학에나 어울릴 만한 무위자연의 태도여서 오래전부터 유학자들의 논란거리였다. 송나라 주희는 증점의 기상이 하늘의 뜻, 천리(天理)와 통하기 때문이라고 해석했다.

'증점욕기'는 조선 왕실에서 왕세자를 위해 만든 '예원합진(藝苑合珍)'에 들어 있는 그림 24점 중 한 점이다. "예술계의 보배를 모았다"라는 이름은 선정한 고전의 내용을 이렇게 그림으로 그리고, 마주 보는 면에는 서예로 써서 짝을 맞춰 구성했기 때문이다. 고전 텍스트의 인문적 내용을 그림과 글씨로 익히면서 동시에 회화와 서예의 예술적 소양까지 함께 습득하도록 한 교육용 서화첩이다.

대구의 미술사 연구자