공장에서 면 뽑고 시장서 삶아 팔고…삼성 창업자 이병철도 뛰어든 대구의 국수 산업

대구 서문시장이 어느 날부터 국내 최강 국수거리로 발돋움했다. 그것과 상응해 국내 최고 국수공장으로 평가받는 북구 노원동 '풍국면'과 성주 '대양제면'(옛 소표국수)도 막강 국수공장으로 각광을 받고 있다. 국수시장은 왁자지껄, 국수공장은 연일 우당탕거리고 있다. 그 시장과 공장 사이를 연결해주는 국수가게는 갯바위 삿갓조개처럼 견고하게 일상의 애환을 흡수하고 있다.

◆대구는 왜 국수를

대구가 국수의 본고장이 된 이유는 뭘까? 기계 설비가 현대화되기 전에는 국수 형태로 만들어 이틀 정도 자연건조 상태로 말렸다. 대구의 덥고 습기가 적은 고온 건조한 날씨 덕에 국수를 적절하게 갈무리하는 데 딱이었다. 그리고 대구가 전국 2위권 도시고 호주머니 사정 등이 좋아 국수산업이 발전하기에 안성맞춤이었다.

기계 설비가 현대화되기 전에는 국수 형태로 만들어 이틀 정도 자연건조 상태로 말렸다. 분지에 위치한 대구는 덥고 습기가 적은 고온 건조한 날씨 덕에 국수를 적절하게 갈무리하는 데 최적의 조건을 갖고 있었다. 지금이야 사라진 풍경이지만, 60~70년대만 해도 동네마다 골목 어귀에 대나무발 건조대에 길게 국수를 내걸고 말리던 가내 수공업 형태의 국수 공장을 흔히 볼 수 있었다.

1905년 개통된 경부선 경유지 중 대구는 전국 최강 유통 거점도시로 정착했다. 당시 제대로 된 근대산업 인프라는 서울을 제외하곤 대구와 부산, 인천 등이 균점하고 있었다고 해도 과언이 아니다. 그러니 국수산업이 그 도시를 중심으로 발달할 수밖에 없었다. 6·25전쟁 이후 미국의 구호용 물자에 의존했던 밀가루를 다른 지역에서보다 손쉽게 구할 수 있었다는 것도 한몫했다. 또 덥기로 정평이 난 대구였던 만큼 무더운 여름철 입맛 없을 때 후루룩 한 그릇으로 요기가 되는 국수의 수요가 다른 도시보다 유독 비약적으로 증폭된다.

◆추억의 국수공장을 찾아서

대구시민과 동고동락한 추억의 국수는 어떤 게 있을까? 별표, 닭표, 소표, 풍국면, 새농촌국수, 왕관, 별표금성제면, 달성제면, 남산제면, 금성제면, 대구종합식품, 종표, 제비표, 학표 , 봉표, 갈산 등이 생각난다. 그들이 종횡무진할 때 대구국수는 물론 지역경제도 절정이었다.

대구는 일제강점기 부산과 함께 전국 최대 국수 소비도시로 발돋움한다. 1933년 일제 때 태어난 국수공장을 이어받아 현재 전국에서 가장 오래된 국수공장이란 평가를 받는 북구 노원동 '풍국면', 그리고 1938년 중구 인교동에서 태어난 삼성의 전신인 삼성상회의 대표 국수 브랜드인 '별표국수', 그리고 닭표, 곰표, 소표, 왕관, 금성 등 대구 곳곳에 국수공장이 포진해 있었다. 80년대까지만 해도 전국 국수 시장의 60% 이상을 대구가 독점했다. 특히 50~70년대 대구의 건면은 안동, 봉화 등 경북 북부 반가 로 불티나게 팔려나갔다.

1950년대 대신동 서문시장 인근은 지금의 동성로를 능가할 정도의 노란자위 땅이었다. 고도의 자본이 집결될 수밖에 없었다. 이때 대구를 주름잡는 6인방 정미소를 겸한 제분공장이 출현한다. 도정과 제분을 동시에 주무른 대동제분(내당동)·경상제분(침산동)·춘천·대동·풍국·옥화정미소이다. 대동제분은 1964년 대신동 1453번지에 5층짜리 제분공장을 짓는다. 69년 당시 대구에선 빌딩급으로 인구에 회자될 정도였다. 지금 그 자리는 패션디자이너 최복호가 '문화공장'이란 문화카페로 리모델링됐다.

대구 담수회장을 맡았던 대동제분의 창업주인 박연탁. 그가 60년대까지 건재하던 굵직한 제분공장들이 왜 80년대 초 통폐합돼 사라진 속사정을 알려줬다. 전두환 정권이 들어서면서 언론통폐합 하듯 전국에 15개가량 있던 제분공장은 8개 정도로 줄게 된다. 내륙에 입지한 자잘한 제분공장은 대한제분, 동아제분 등 매머드 공장과의 경쟁에서 살아남기 힘들다고 분석돼 산업합리화차원에서 정리된 것이다.

◆풍국면의 뒤안길

대동산업 바로 근처에 있는 풍국은 도정뿐만 아니라 제분공장, 심지어 제면사업까지 손을 댔다가 사업이 상당히 힘들게 된다. 현재 창업주 신재순의 손자 신흥섭이 가업을 잇고 있다. 풍국산업의 시설 일부가 떨어져나가 지금의 북구 노원동 풍국면으로 태어나게 된다. 풍국면은 격랑을 헤쳐 나와 소표와 함께 장수 국수공장으로 기반을 잡게 된다.

풍국면은 몇 다리를 건너 오늘에 이르게 된다. 풍국면의 전신은 33년 3월18일 서구 내당동 현재 내당파출소 동편 마루요시(丸吉) 제분·제면 공장. 이때 시스템은 반자동이었다. 마루요시는 49년 제면·제분부, 정부양곡 도정부를 가진 <주>대한압맥공업으로 업그레이드된다. 이게 신재순에 의해 53년 <주>풍국산업으로 자릴 잡는다.

풍국은 60년대 후반 제면부 공장을 따로 마련하기 위해 부산의 영남제분 노원동 공장 부지를 인수해 풍국면 자동화 시스템을 세팅하고 73년 6월4일 구자춘 경북도지사, 이규이 대구시장 등이 참석한 가운데 풍국면 노원 공장 준공식을 갖는다. 풍국면이 거듭나는 순간이었다. 풍국면이 새로운 '국민간식'으로 부상한 라면의 강자가 되기 위해 사업을 공격적으로 전개한다. 69년 3월 5일 대구 첫 로컬 라면인 '아리랑'을 개발하지만 참패당한다. 설상가상 정부는 지역 기업을 살리기 위해 지역 사정에 따라 각기 다른 원가를 반영한 정부 가격인 '고시가격제'를 78년 전격 해제한다. 대기업이 농림부에 로비를 한 것이다. 제분 영업권을 농림부에 반납한 풍국산업은 사업합리화 차원에서 제면부를 79년 7월1일 당시 서문시장 최대 쌀 도매상 주인 최정수한테 매각한다. 대기업 국수 때문에 경영악화를 걷던 풍국면은 한때 유능한 증권맨이었던 그의 아들 최익진이 구원투수로 등장한다. 그는 일반반죽에서 벗어나 진공반죽시스템을 도입해 이마트 등에 납품한다.

◆소표국수의 추억

'소표국수'의 전설을 가진 대양제면 권호용 대표. 1914년 태어난 선친 권팔수의 안동권씨 세거지는 침산동 침산 언저리. 그는 침산동 근처에서 방앗간을 시작했고 그걸 딛고 도정업자, 그리고 마지막엔 국수공장으로 성공한다. 초창기에는 마당 한켠에 바지랑대에 빨랫줄을 걸어놓고 면을 걸어 말렸다.

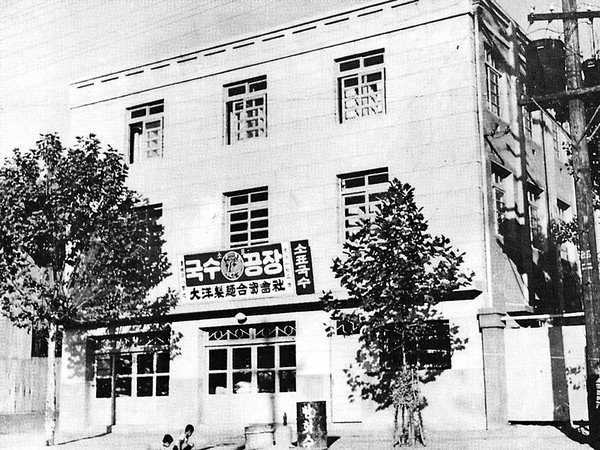

48년 삼성종합기계 1호 국수기계가 3층짜리 침산공장에 들어온다. 사세가 커지자 60년 달성동 8번지 옛 동아극장 바로 옆으로 본점을 옮긴다. 88년 침산과 달성공장이 통폐합되고 94년 성주로 공장이 이전 된다.

소표 이전에는 '닭표'가 강자였다. 닭표는 서구 원대동 옛 부민극장 언저리인 가구골목에서 태어났는데 그 옆에 왕관표도 있었다. 닭표는 삼성 이병철이 세운 별표국수와 인연이 깊다. 38년 3월1일 대구시 중구 인교동 61의 1(오토바이 골목 서북단)에서 지하 1층, 지상 4층 크기의 삼성상회가 오픈된다. 이병철은 이곳에서 삼성그룹의 에너지원을 확보하게 된다. 그는 대구 근교에서 수집한 청과물과 포항 등지에 온 수산물 등을 중국과 만주로 수출하는 한편 국산 제분기와 제면기를 설치 별표 국수를 판 것이다.

별표는 강아지풀 대 굵기만한 가는 건면을 뽑아냈고, 이걸 종이 띠로 어른 팔목 굵기만하게(375g, 3인분용) 포장해 상점과 식당에 팔았다. 삼성상회의 주력 상품은 별표국수. 하지만 이병철이 있을 땐 생각한 것만큼 장사가 안됐다. 별표 국수를 성공적으로 키운 사람이 나타나는데 그가 바로 이병철의 동향(경남 의령)인 박윤갑. 그는 먹고 살기 위해 이병철을 찾아간다. 사람 됨됨이를 간파한 이병철은 박윤갑에게 국수 공장을 맡기고 광복 직후 삼성물산을 서울에 구축하기 위해 동분서주한다. 박윤갑은 그걸 야무지게 살린다. 거기서 서기 담당을 했던 곽남수도 훗날 독립해 닭표국수(상표 등록 57년)를 오픈한다. 하지만 그는 조선제분 대리점까지 경영하며 새로운 사업을 개척하다가 부도를 낸다. 뒤이어 이문환이 부도난 닭표를 인수해 묶음 종이띠를 장당 1원에 받으며 상표권만 행사할 지경으로 닭표는 바닥을 치게 된다. 그 뒤를 노린 게 소표국수이다.

권팔수는 48년 북구 침산동 1501에 '대양제면'을 세우고 대표 브랜드 소표국수를 출시한다. 풍국면은 그때까지만 해도 풍국산업의 주력 상품은 아니었다. 소표는 국수 전문 공장으로선 별표국수와 쌍벽을 이룬다. 이 공장에서 나온 국수는 중간도매상 격인 칠성시장 내 '대남상회' 등에 납품됐다. 62년 선친이 작고하자 형 권호상과 그가 함께 가업을 잇는다. 89년 형이 가업에서 손을 떼고 그가 회사를 도맡아 운영하게 된다. 하지만 소표도 IMF 외환위기 때 좌초위기에 처하고 그도 10년간 호주로 이민을 간다.

소표국수가 존속할 수 있었던 건 효자상품 '금실면' 덕분이다. 85년 첫 출시된 이 국수는 결혼식 답례품 등 선물용을 겨냥한 것인데 바로 적중했다. 2010년에는 '실라리안'이란 라벨을 붙이고 회사선물용 국수도 뽑았다.

◆서문시장 국수전

서남빌딩 뒷골목에 몰려있는 국수골목과 수제비·잔치국수·비빔국수·찹쌀수제비·콩국수까지 다양한 면 종류가 있는 1지구와 4지구 사이 20여 개의 좌판은 서문시장의 명물 1호라 해도 과언이 아니다. 현재 서문시장 안에 100여 군데 별별 국수집이 포진해 있다.

전국 시장 중에서 단일 시장 기준, 가장 많은 국숫집이 포진해 있는 곳이다. 잔치국수와 건진국수 두 종류가 3군데 구역에서 팔린다. 동산상가 및 주차타워 바로 옆에는 잔치국수 코너, 4지구와 1지구 사이에는 모두 13개의 '포차형 국숫집'이 운집해 있다.

점심 때 2층에서 아래를 보면 장관이다. 가격도 일반 업소에 비해 2천원 정도 싸고 특히 고추를 아끼지 않고 내민다. 서남빌딩 뒷골목에는 합천할매, 미광, 진미, 선아, 초선, 삼미, 남양, 손가, 할매2 등 11개가 몰려 있다. 예전에는 가방골목이었는데 너무 후진 곳에 있어 다른 곳으로 옮겨간 뒤 '국수골목'으로 변모했다. 모두 안동식 건진국수 스타일. 난전형 국수집은 생면을 받아 사용하고 국수골목은 모두 칼국수를 손으로 만든다.

60년 중반에 국수골목에 맨 먼저 자릴 잡은 서문시장의 전설적 국숫집 '왕근이'의 하창직 사장은 서문시장을 벗어나 모친이 지키던 북구 구암동 왕근이(대요식당)로 갔다. 왕근이란 '억수로 많이, 푸짐하게'란 의미의 대구 사투리. 현재 가장 오래 된 집은 '합천할매칼국수'.

wind3099@hanmail.net