북한쪽 판문점에서 8km쯤 떨어진 개성에서 다시 시골길로 굽이굽이 지나고 있었다. 박연폭포로 가는 길은 험했다. 우리나라 3대 폭포라는 유명세와 길은 별개였다. 천천히 달렸다. 덕분에 북한의 민가와 그들의 생활상을 조금 엿볼 수 있었다.

1시간 남짓 걸려 박연폭포에 도착했다. 깊은 계곡에 음기가 흐르듯 어둡고 침침했다. 차에서 내리는 나에게 안내원은 "권 선생, 그림 그리시오"라고 했다. 명령처럼 단호했다. 기다렸다는 듯 가방에서 천을 꺼내 달려갔다. 말로만 듣던 박연폭포. 송도삼절이라는 그 폭포를 안내원보다 빨리, 그저 물소리만 듣고 달려갔다.

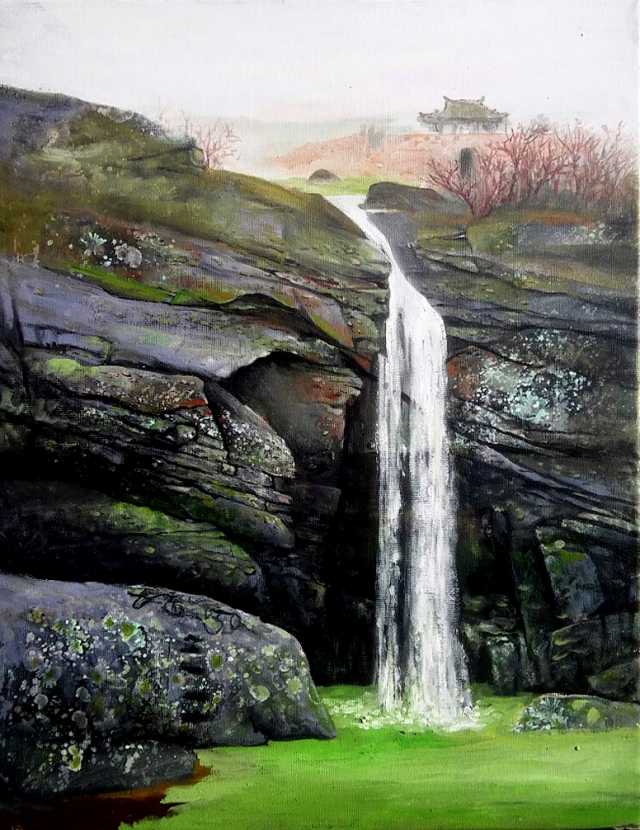

◆박연폭포 범사정

늦은 오후인데 아무도 없는 계곡은 벌써 해가 져 을씨년스러웠다. 기온도 낮아 서늘함은 배가됐다. 분위기도 그럴진대 계곡의 끝 정면에는 검은 바위가 버티어 막고 있었다. 소문과 실제는 달랐다. 백문이 불여일견이었다.

아담하고 예쁘다는 생각부터 들었다. 한 줄기의 폭포가 내리 꽂히는 바닥은 1천여 평이나 되는 노란 모래사장이었다. 폭포 우측 언덕에는 '범사정'라고 적힌 정자가 있었다. 조선 숙종 때인 1700년 건립된 것으로 보존 상태가 좋아보였다.

폭포 좌측에는 커다란 거북이등 같은 바위가 엎드려 있었다. '용바위'라고 했다. 범사정을 통해 올라가야만 보이는 폭포 꼭대기에는 아담한 연못이 있었다. 폭포 물줄기의 근원이 되는 '박연'이다. 박연의 물이 흘러내린 게 박연폭포인 셈이었다. 박연 중앙에 박을 엎어 놓은 것 같은 바위가 있는 게 특이했다. 당연히 전설이 있을 것 같아 안내원에게 물었다. 안내원은 기다렸다는 듯 전설을 풀어냈다.

"옛날에 퉁소를 잘 부는 박 진사가 이곳에서 퉁소를 불고 있는데 연못에서 용왕의 딸이 올라와 박 진사를 물속으로 데리고 들어가 버렸다. 아들을 잃은 박 진사의 어머니가 통곡을 하다가 폭포 아래로 떨어졌다. 그리하여 '어미담'이란 이름도 갖고 있는 연못이다"라는 내용이었다.

◆황진이의 흔적 남은 용바위

이날 무엇보다 신기했던 것은 내가 그림을 그릴 자리를 찾고 있는데 박연폭포 바로 앞에 비스듬한 삼각 모양의 바위가 차려져 있는 것이었다. 현대판 박연폭포 전설을 만들어보라는 하늘의 뜻이라 생각했다. 아내와 함께 캔버스 받침대 같은 삼각 모양 바위에다 천을 덮고 그림을 그리기 시작했다. 아내는 폭포 아래 맑고 청푸른 물을 떠오며 "마치 우리가 그림 그리러 오기를 수천 년 기다린 듯, 신이 미리 준비해두신 것 같다"며 함께 좋아했다.

바위 높이가 키보다 높아 손이 닿지 않았다. 나는 날렵하게 바위 위를 뛰어 올라갔다. 그리고 내려다보며 '범사정'을 그렸다. 북한이라는 여행이 어렵고 통제된 지역에서, 그것도 풍류로 유서가 깊은 박연폭포에서 이런 스케치를 할 수 있었던 건 하늘의 보살핌 덕분이었다.

박연폭포 주변에는 또 하나의 재미있는 전설 아닌 전설 같은 이야기 있었다. 나는 그리던 그림을 바위 위에 말려 놓고 뒤에 있는 용바위로 올라갔다. 그 펑퍼짐한 바위에 황진이가 머리카락을 붓 삼아 시를 써놓았다는 거였다. 황진이가 남겼다는 글씨는 암각으로 새겨져 있었다.

'비류직하삼천척(飛流直下三千尺) 의시은하락구천(疑視銀河洛九天)'이라는 초서체 글귀다. 여성스럽지 않은 강력한 필력의 일필휘지다. 안내원이 말했다. "이 글씨체를 아무도 해석하지 못했는데 김일성 수령님께서 '날아 흘러 떨어지는 물이 3천척이나 되니 하늘에서 은하수가 내리는듯하다"라고 해석했노라고. 실은 당나라 시인 이백의 시구다.

이 시가 새겨진 용바위의 길이는 8.5m, 너비는 5.5m 정도로 그 위에 앉아 시를 짓고 그림을 그리는 풍류 터로는 일품이었다. 용바위 바로 앞에 떨어지는 폭포 밑에서 먹물로 그린 그림은 잘 마르지 않았다. 빨리 말려야겠다는 마음에 나는 그림을 뒤집어쓰고 폭포 아래에서 뛰어 다녔다. 나중에 알고 보니 안내원은 내가 춤을 추는 줄 알았다고 했다. 어느새 아름다운 추억을 남긴 그림의 먹물이 완전히 말랐다. 신비했던 이야기들을 둘둘 말아 팔에 걸치고 차에 올랐다. 차창 밖은 어둠이 깔려 북한의 농가에선 간간이 희미한 불빛만 보이고 있었다.