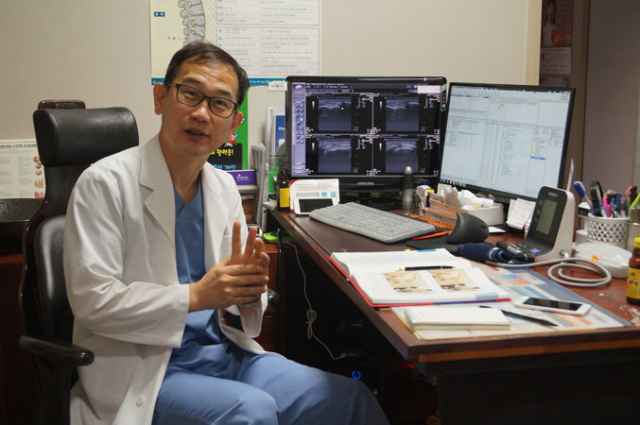

외과 전문의인 이주섭(49) 청송 삼성의원 원장의 책상 위에는 도수치료 교과서가 펼쳐져 있었다. 고된 농사일에 시달리는 노인들이 많아 통증 환자가 자주 병원을 찾기 때문이다. 그는 "내과와 정형외과, 신경외과 분야의 진료뿐만 아니라 물리치료와 X-선 촬영도 모두 직접 한다"고 했다. "제가 직접 손으로 만져보고 진료를 해요. 모든 환자들이 제 손을 일일이 다 거치다 보니 환자들이 오래 기다려야 하는 게 단점이죠. 그래도 저는 그게 맞다고 생각해요."

이 원장은 억양 강한 사투리에 큰 목소리로 대화를 이어갔다. 귀가 어두운 노인 환자들을 오랫동안 만나면서 생긴 버릇이다. "아이들이 저랑 외출하면 늘 '아빠 목소리 좀 낮춰요' 그래요. 목소리 톤도 높고 사투리도 심해서 부끄럽다고. 하하. 그래도 저는 이게 좋아요."

◆일등은 없지만 최고가 나는 청송

그가 청송에 터를 잡은 지는 벌써 17년이 넘었다. 1998년부터 3년간 청송의료원 공중보건의로 왔다가 아예 개원을 하고 눌러앉았다. "집안 형편이 넉넉하지 않고 부모님도 부양해야 하는데 의과대 교수를 하기 어려워서 고심 끝에 개원을 했죠. 교수는 명예는 있지만 금전적인 여유는 개원의보다 부족하니까요."

공중보건의도 관사가 제공되는 곳에 배치받기 위해 노력했다. 공중보건의는 교육시험 성적순대로 희망 지역에 배치되기 때문이었다. 하지만 막상 도착한 청송의료원을 보곤 "실망이 컸다"고 했다. 건물은 홍보설명회에서 사진으로 본 것보다 훨씬 열악했다. 수술실은 먼지가 뽀얗게 쌓여 있었다. "그래도 공중보건의 3년 동안 아빠 노릇을 제일 잘했을 거예요. 관사 텃밭에서 상추도 길러 먹고 매일 아이랑 놀아주고. 정말 많은 시간을 보냈어요."

다행히 공중보건의로 함께 근무하게 된 산부인과 전문의, 마취통증의학과 전문의와 마음이 잘 맞았다. "청송의료원 수술 대장을 보면 역대 청송의료원 외과에서 수술한 건수보다 제가 있던 3년간 수술한 게 세 배쯤 많을 거예요. 맹장, 치질, 탈장, 유방 수술까지 안 한 게 없었어요." 공중보건의가 끝날 시점 그는 청송에 터를 잡기로 결심했다.

"처음에는 3년 정도만 고생하다가 대도시로 나가야겠다고 생각했어요. 울산으로 가려고 몇 번이나 시도하기도 했어요. 그런데 막상 지내다 보니 대도시로 가기 싫더라고요. 현실에 안주했다고 해야 하나. 자신도 없었고요."

그는 "청송은 지낼수록 정이 드는 곳"이라고 했다. "노인들은 거의 매달 병원을 와요. 오랫동안 보다 보니 환자들도 저를 가족처럼 생각해요. 송이를 캐서 곱게 신문지에 싸오기도 하고, 밥 해먹으라고 쌀과 찹쌀, 나물을 들고 오기도 하고. 김치도 갖다주고. 시골에는 의사가 흔하지 않으니까 살갑게 대해주죠. 그런 재미로 사는 거예요."

그는 "청송은 1등을 하는 건 없지만 최고가 난다"고 했다. 생산량은 적지만 품질은 최고라는 것이다. "사람들도 마찬가지예요. 시골이지만 자기가 하는 일에 굉장한 자부심을 갖고 열심히 연구해요. 사람들이 배포도 크고 인심도 좋아요. 살기에 정말 좋은 곳이에요."

◆공부하지 않는 의사는 그만둬야

그는 외과 전문의지만 정형외과나 신경외과, 재활의학과 진료를 많이 본다. 농사를 짓는 노인 환자가 많기 때문이다. 이 때문에 거의 매주 전국 규모의 학회를 다니는 게 일상이 됐다. "학회를 정말 많이 다녀요. 도수학회도 가고 초음파학회, 노인학회, 가정의학과학회도 다녀요. 배워야 하니까."

그는 "공부를 안 하려면 의사를 그만둬야 한다"고 했다. "요즘은 의사가 허튼소리를 하면 환자들이 다 알아요. 최소한 제가 보는 분야에서 평균 이상은 해야 하잖아요. 더 나은 지식을 항상 익혀야 하고요. 환자가 병원 문을 열고 들어올 때와 나갈 때가 똑같아서는 안 된다고 생각합니다."

농촌 지역 환자들은 대도시와 성향이 다르다. 질환에 맞는 병원을 찾아가는 것이 아니라 가는 병원이 따로 있다. 일종의 주치의인 셈이다. "저는 성격이 다정한 편이 아니에요. 환자를 나무랄 때는 나무라요. 환자 중에는 잘못된 주장을 하는 분들이 있는데 그때 의사가 아닌 걸 맞다고 넘어가면 안 됩니다. 아닌 건 아니라고 분명히 얘기해줘야 해요." 이 원장은 "시골 사람이 시골을 무시할 때 정말 화가 난다"고 했다. "가끔 다른 병원에서 처방받은 내역을 그대로 들고 와서 처방해 달라는 경우가 있어요. 시골에는 모든 종류의 약을 다 구비할 수 없기 때문에 같은 효능의 오리지널 약으로 대체해 주는 경우가 있거든요. 그런데 실컷 설명해도 'NO'라고 해요. 의사를 못 믿는 거죠."

그는 "지역 사람들 덕분에 살고 있으니 지역 사람들을 위해 활동해야 한다"고 강조했다. 그는 청송군인재육성장학회를 비롯한 각종 지역단체에 매달 후원한다. 직원은 지역 사람을 최우선으로 고려하고, 병원에서 쓰는 물품도 최대한 지역 생산품을 사려고 노력한다. 시간이 날 때마다 동네 식당을 돌며 지역민들과 함께 식사를 한다. 청송 지역 각계각층의 30여 명이 모인 거림회 회원으로 장학사업 등 사회봉사활동도 하고 있다.

이 원장은 "지금 병원 건물을 짓기 전에는 그냥 손님이었는데, 건물을 짓고 나니 청송 사람으로 인정을 해주네요. 둘째 딸이 내후년에 대학에 들어가면 아내도 함께 와서 완전히 자리를 잡을 거예요. 이제 청송이 고향이니까요."